l Il culto della Libertà

|

| l Il materialismo massonico |

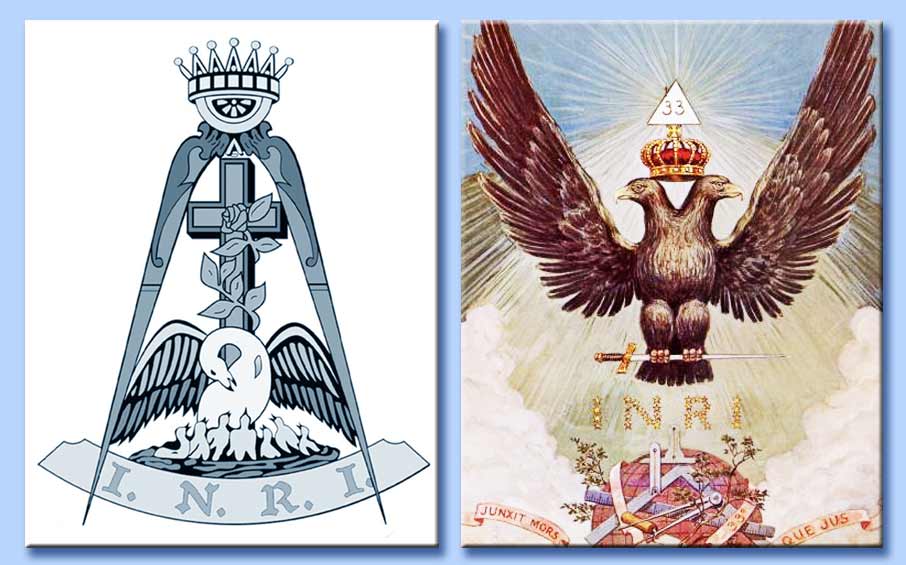

| l Il simbolismo massonico |

| l Conclusione |

PARTE SECONDA

L'altro pilastro del credo massonico è la libertà. Nella Dichiarazione di Principî (Losanna, 1875) è detto: «La Massoneria pone come principio che il Creatore supremo ha dato all'uomo, come il bene più prezioso, la libertà [...] raggio così luminoso che nessun potere ha il diritto di spegnere o di offuscare» 160, «dono intangibile e sacrosanto» 161. Lo sapevamo già da... Dante Alighieri (1265-1321): «Lo maggior don che Dio per sua larghezza/ Fesse creando, ed alla sua bontate/ Più conformato, e quel ch'Ei più apprezza/ Fu della volontà la libertate/ Di che le creature intelligenti/ E tutte e sole, fuoro e son dotate» 162. Il primo requisito della libertà però, così come è intesa dalla Massoneria, è il suo indissolubile legame con il concetto di ragione esposto prima. «La Libertà è costituita dalla pienezza della Ragione» 163; questa, come abbiamo visto, é completamente autonoma e non si determina per effetto di verità rivelate o di altre costrizioni «esterne». Ne consegue che la libertà consiste nell'esclusiva obbedienza alla propria ragione, e che agire liberamente significa sottoporsi solo alle leggi razionali della  natura. Già abbiamo veduto come l'antidogmatismo massonico sia ispirato ad un concetto assoluto, assorbente e sfrenato di libertà. Giacché, prima di tutto, la libertà massonica è libertà di pensiero che comprende libertà dello spirito, del giudizio, della critica, «indagine razionale, senza limiti, che autogiustifica i propri principî» 164. È chiaro che una simile libertà senza limiti trova modo di esercitarsi in campo religioso, dove si postula «la piena libertà di tutti i culti e di tutte le fedi» 165, e dove non significa altro che libertà «di pensare e di credere secondo la propria ragione e la propria coscienza» 166, «libera da dogmi scientifici e religiosi» 167. Ma è anche libertà da tutte le fedi: «Nessuna larvata ed esplicita coartazione si eserciti dalle confessioni (religiose) sull'intelletto, sul lavoro e sulla coscienza dell'uomo di scienza [...]. L'uomo di sapere [...] deve incitare i suoi simili alla critica che li salva dalla pressione esercitata dai miti religiosi» 168, e deve aspettarsi «le proprie conquiste dall'indagine spregiudicata e sciolta da ogni vincolo di postulato e di dogmi» 169. La libertà di pensiero chiaramente non può andare disgiunta dalla libertà di coscienza la quale «non è soltanto un diritto naturale risultante dal libero arbitrio, ma è pure una conseguenza logica e necessaria dell'impotenza che abbiamo di rappresentarci l'Assoluto altrimenti che con simboli inadeguati e perfettibili» 170. Siamo nel campo della libertà sconfinata i cui limiti sono troppo vaghi e indefiniti, giacché la Massoneria è pronta a negare libertà di pensiero e di coscienza a chi abbia accettato qualsiasi dogma o rivelazione: «Non esiste libertà di pensiero per chi sia disposto ad accettare i vincoli di ossequio ad affermazioni di principî dogmatici, che tendono a sottrarre al controllo della ragione umana, nonché all'indagine scientifica, i personali convincimenti» 171. Il Gran Maestro Gamberini, nel suo manifesto del 20 settembre 1968, ribadisce questa idea: «Molti hanno compresa, in questi ultimi mesi, l'impossibilità di conciliare la libertà di coscienza con un magistero gerarchico eretto a dogma di fede». Conseguenza inevitabile di queste impostazioni è, nel campo della libertà morale, la libertà d'azione e di indagine, il naturalismo massonico professa un ottimismo illimitato nelle doti e nella bontà della natura umana: è logico, quindi, che l'indagine della ragione umana sia considerata sufficiente per il raggiungimento della verità. E anche l'azione dell'uomo, libero dall'idea del peccato e della colpa, non angustiato dall'idea di sanzioni ultraterrene, non può essere che buona, tutta racchiusa com'è nella vita presente. La morale autonoma fà sì che si debba rendere conto del proprio operato solamente alla propria coscienza.

natura. Già abbiamo veduto come l'antidogmatismo massonico sia ispirato ad un concetto assoluto, assorbente e sfrenato di libertà. Giacché, prima di tutto, la libertà massonica è libertà di pensiero che comprende libertà dello spirito, del giudizio, della critica, «indagine razionale, senza limiti, che autogiustifica i propri principî» 164. È chiaro che una simile libertà senza limiti trova modo di esercitarsi in campo religioso, dove si postula «la piena libertà di tutti i culti e di tutte le fedi» 165, e dove non significa altro che libertà «di pensare e di credere secondo la propria ragione e la propria coscienza» 166, «libera da dogmi scientifici e religiosi» 167. Ma è anche libertà da tutte le fedi: «Nessuna larvata ed esplicita coartazione si eserciti dalle confessioni (religiose) sull'intelletto, sul lavoro e sulla coscienza dell'uomo di scienza [...]. L'uomo di sapere [...] deve incitare i suoi simili alla critica che li salva dalla pressione esercitata dai miti religiosi» 168, e deve aspettarsi «le proprie conquiste dall'indagine spregiudicata e sciolta da ogni vincolo di postulato e di dogmi» 169. La libertà di pensiero chiaramente non può andare disgiunta dalla libertà di coscienza la quale «non è soltanto un diritto naturale risultante dal libero arbitrio, ma è pure una conseguenza logica e necessaria dell'impotenza che abbiamo di rappresentarci l'Assoluto altrimenti che con simboli inadeguati e perfettibili» 170. Siamo nel campo della libertà sconfinata i cui limiti sono troppo vaghi e indefiniti, giacché la Massoneria è pronta a negare libertà di pensiero e di coscienza a chi abbia accettato qualsiasi dogma o rivelazione: «Non esiste libertà di pensiero per chi sia disposto ad accettare i vincoli di ossequio ad affermazioni di principî dogmatici, che tendono a sottrarre al controllo della ragione umana, nonché all'indagine scientifica, i personali convincimenti» 171. Il Gran Maestro Gamberini, nel suo manifesto del 20 settembre 1968, ribadisce questa idea: «Molti hanno compresa, in questi ultimi mesi, l'impossibilità di conciliare la libertà di coscienza con un magistero gerarchico eretto a dogma di fede». Conseguenza inevitabile di queste impostazioni è, nel campo della libertà morale, la libertà d'azione e di indagine, il naturalismo massonico professa un ottimismo illimitato nelle doti e nella bontà della natura umana: è logico, quindi, che l'indagine della ragione umana sia considerata sufficiente per il raggiungimento della verità. E anche l'azione dell'uomo, libero dall'idea del peccato e della colpa, non angustiato dall'idea di sanzioni ultraterrene, non può essere che buona, tutta racchiusa com'è nella vita presente. La morale autonoma fà sì che si debba rendere conto del proprio operato solamente alla propria coscienza.

natura. Già abbiamo veduto come l'antidogmatismo massonico sia ispirato ad un concetto assoluto, assorbente e sfrenato di libertà. Giacché, prima di tutto, la libertà massonica è libertà di pensiero che comprende libertà dello spirito, del giudizio, della critica, «indagine razionale, senza limiti, che autogiustifica i propri principî» 164. È chiaro che una simile libertà senza limiti trova modo di esercitarsi in campo religioso, dove si postula «la piena libertà di tutti i culti e di tutte le fedi» 165, e dove non significa altro che libertà «di pensare e di credere secondo la propria ragione e la propria coscienza» 166, «libera da dogmi scientifici e religiosi» 167. Ma è anche libertà da tutte le fedi: «Nessuna larvata ed esplicita coartazione si eserciti dalle confessioni (religiose) sull'intelletto, sul lavoro e sulla coscienza dell'uomo di scienza [...]. L'uomo di sapere [...] deve incitare i suoi simili alla critica che li salva dalla pressione esercitata dai miti religiosi» 168, e deve aspettarsi «le proprie conquiste dall'indagine spregiudicata e sciolta da ogni vincolo di postulato e di dogmi» 169. La libertà di pensiero chiaramente non può andare disgiunta dalla libertà di coscienza la quale «non è soltanto un diritto naturale risultante dal libero arbitrio, ma è pure una conseguenza logica e necessaria dell'impotenza che abbiamo di rappresentarci l'Assoluto altrimenti che con simboli inadeguati e perfettibili» 170. Siamo nel campo della libertà sconfinata i cui limiti sono troppo vaghi e indefiniti, giacché la Massoneria è pronta a negare libertà di pensiero e di coscienza a chi abbia accettato qualsiasi dogma o rivelazione: «Non esiste libertà di pensiero per chi sia disposto ad accettare i vincoli di ossequio ad affermazioni di principî dogmatici, che tendono a sottrarre al controllo della ragione umana, nonché all'indagine scientifica, i personali convincimenti» 171. Il Gran Maestro Gamberini, nel suo manifesto del 20 settembre 1968, ribadisce questa idea: «Molti hanno compresa, in questi ultimi mesi, l'impossibilità di conciliare la libertà di coscienza con un magistero gerarchico eretto a dogma di fede». Conseguenza inevitabile di queste impostazioni è, nel campo della libertà morale, la libertà d'azione e di indagine, il naturalismo massonico professa un ottimismo illimitato nelle doti e nella bontà della natura umana: è logico, quindi, che l'indagine della ragione umana sia considerata sufficiente per il raggiungimento della verità. E anche l'azione dell'uomo, libero dall'idea del peccato e della colpa, non angustiato dall'idea di sanzioni ultraterrene, non può essere che buona, tutta racchiusa com'è nella vita presente. La morale autonoma fà sì che si debba rendere conto del proprio operato solamente alla propria coscienza.

natura. Già abbiamo veduto come l'antidogmatismo massonico sia ispirato ad un concetto assoluto, assorbente e sfrenato di libertà. Giacché, prima di tutto, la libertà massonica è libertà di pensiero che comprende libertà dello spirito, del giudizio, della critica, «indagine razionale, senza limiti, che autogiustifica i propri principî» 164. È chiaro che una simile libertà senza limiti trova modo di esercitarsi in campo religioso, dove si postula «la piena libertà di tutti i culti e di tutte le fedi» 165, e dove non significa altro che libertà «di pensare e di credere secondo la propria ragione e la propria coscienza» 166, «libera da dogmi scientifici e religiosi» 167. Ma è anche libertà da tutte le fedi: «Nessuna larvata ed esplicita coartazione si eserciti dalle confessioni (religiose) sull'intelletto, sul lavoro e sulla coscienza dell'uomo di scienza [...]. L'uomo di sapere [...] deve incitare i suoi simili alla critica che li salva dalla pressione esercitata dai miti religiosi» 168, e deve aspettarsi «le proprie conquiste dall'indagine spregiudicata e sciolta da ogni vincolo di postulato e di dogmi» 169. La libertà di pensiero chiaramente non può andare disgiunta dalla libertà di coscienza la quale «non è soltanto un diritto naturale risultante dal libero arbitrio, ma è pure una conseguenza logica e necessaria dell'impotenza che abbiamo di rappresentarci l'Assoluto altrimenti che con simboli inadeguati e perfettibili» 170. Siamo nel campo della libertà sconfinata i cui limiti sono troppo vaghi e indefiniti, giacché la Massoneria è pronta a negare libertà di pensiero e di coscienza a chi abbia accettato qualsiasi dogma o rivelazione: «Non esiste libertà di pensiero per chi sia disposto ad accettare i vincoli di ossequio ad affermazioni di principî dogmatici, che tendono a sottrarre al controllo della ragione umana, nonché all'indagine scientifica, i personali convincimenti» 171. Il Gran Maestro Gamberini, nel suo manifesto del 20 settembre 1968, ribadisce questa idea: «Molti hanno compresa, in questi ultimi mesi, l'impossibilità di conciliare la libertà di coscienza con un magistero gerarchico eretto a dogma di fede». Conseguenza inevitabile di queste impostazioni è, nel campo della libertà morale, la libertà d'azione e di indagine, il naturalismo massonico professa un ottimismo illimitato nelle doti e nella bontà della natura umana: è logico, quindi, che l'indagine della ragione umana sia considerata sufficiente per il raggiungimento della verità. E anche l'azione dell'uomo, libero dall'idea del peccato e della colpa, non angustiato dall'idea di sanzioni ultraterrene, non può essere che buona, tutta racchiusa com'è nella vita presente. La morale autonoma fà sì che si debba rendere conto del proprio operato solamente alla propria coscienza. |

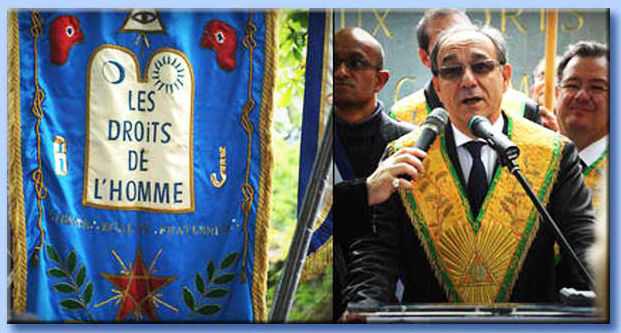

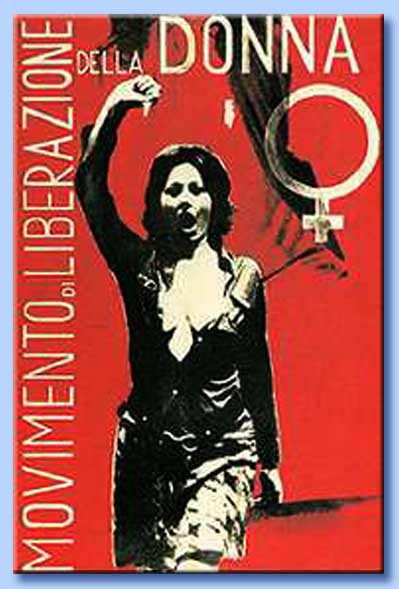

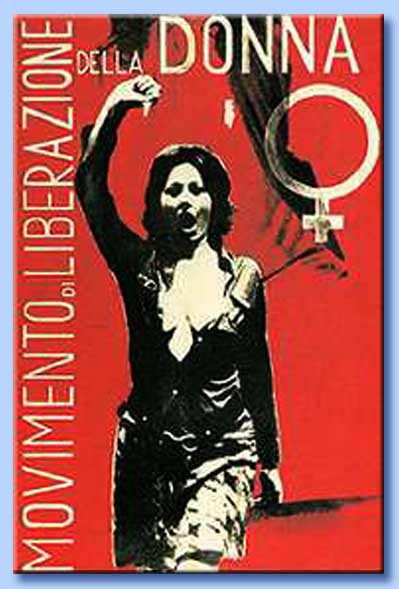

| Alcune tra le tante statue o stampe dedicate dalla Massoneria americana al culto della Libertà. |

Al contrario, la dottrina cattolica insegna che «mai come oggi gli uomini hanno avuto un senso così acuto della libertà, e intanto si affermano nuove forme di schiavitù sociale e psichica [...]. Aumenta lo scambio delle idee, ma le stesse parole con cui si esprimono i più importanti concetti assumono nelle differenti ideologie significati assai diversi» 172. «L'uomo può volgersi al bene soltanto nella libertà, quella libertà cui i nostri contemporanei tanto tengono e che ardentemente cercano, e a ragione. Spesso però la coltivano in malo modo, quasi sia lecito tutto quel che piace, compreso il male. La vera libertà, invece, è nell'uomo segno altissimo dell'immagine divina. Dio volle, infatti, lasciare l'uomo "in mano al suo consiglio" (Qo 15, 14), così che esso cerchi spontaneamente il suo Creatore, e giunga liberamente, con la adesione a Lui, alla piena e beata perfezione. Perciò, la dignità dell'uomo richiede che egli agisca secondo scelte consapevoli e libere, mosso cioè e indotto da convinzioni personali, e non per un cieco impulso interno o per mera coazione esterna. Ma tale dignità l'uomo la ottiene quando, liberandosi da ogni schiavitù di passioni, tende al suo fine con scelta libera del bene, e si procura da sé e con la sua diligente iniziativa i mezzi convenienti. La libertà dell'uomo, che è stata ferita dal peccato, può rendere pienamente efficace questa ordinazione verso Dio solo con l'aiuto della grazia divina. Ogni singolo uomo, poi, dovrà rendere conto della propria vita davanti al Tribunale di Dio, per tutto quel che avrà fatto di bene o di male (2 Cor. 5, 10)» 173. «Quel che ci viene manifestato dalla Rivelazione divina, concorda con la stessa esperienza. Infatti, se l'uomo guarda dentro al suo cuore si scopre anche inclinato al male e immerso in tante miserie che non possono certo derivare dal Creatore che è buono. Spesso, rifiutando di riconoscere Dio quale suo principio, l'uomo ha infranto il debito ordine in rapporto al suo ultimo fine, e al tempo stesso tutto il suo orientamento sia verso sé stesso, sia verso gli altri uomini e verso tutte le cose create [...]. Nella luce di questa Rivelazione trovano insieme la loro ragione ultima la sublime vocazione e la profonda miseria che gli uomini sperimentano» 174. La Massoneria, invece, sostiene di saper tradurre anche nel campo politico e in quello dei quotidiani rapporti con altre correnti le idee di libertà che mostra nel campo del pensiero e della morale, mentre condanna come «criminale e stupida» la cosiddetta intolleranza della Chiesa nel difendere la verità, la Massoneria, si atteggia addirittura a «religione della tolleranza» 175, per essere «indiscutibilmente la sola associazione che possa menar vanto di tale virtù» 176, consentendo «ai suoi adepti piena libertà di opinioni in merito all'inconoscibile e all'ignoto» 177. Il Sovrano Gran Commendatore Domenico Maiocco, mal celando l'ostilità preconcetta verso la verità rivelata, sostiene che chi pratica questa «religione della tolleranza», cioè il massone, deve sempre conservare «piena libertà di spirito da ogni dogmatismo, riconoscendo che la verità, totale o parziale, non è prerogativa di nessun individuo né di nessuna associazione di uomini» 178. Si possono leggere, su questa materia, brani interi di prosa massonica del tutto concilianti e tranquillizzanti: «I pregiudizi che la

consapevoli e libere, mosso cioè e indotto da convinzioni personali, e non per un cieco impulso interno o per mera coazione esterna. Ma tale dignità l'uomo la ottiene quando, liberandosi da ogni schiavitù di passioni, tende al suo fine con scelta libera del bene, e si procura da sé e con la sua diligente iniziativa i mezzi convenienti. La libertà dell'uomo, che è stata ferita dal peccato, può rendere pienamente efficace questa ordinazione verso Dio solo con l'aiuto della grazia divina. Ogni singolo uomo, poi, dovrà rendere conto della propria vita davanti al Tribunale di Dio, per tutto quel che avrà fatto di bene o di male (2 Cor. 5, 10)» 173. «Quel che ci viene manifestato dalla Rivelazione divina, concorda con la stessa esperienza. Infatti, se l'uomo guarda dentro al suo cuore si scopre anche inclinato al male e immerso in tante miserie che non possono certo derivare dal Creatore che è buono. Spesso, rifiutando di riconoscere Dio quale suo principio, l'uomo ha infranto il debito ordine in rapporto al suo ultimo fine, e al tempo stesso tutto il suo orientamento sia verso sé stesso, sia verso gli altri uomini e verso tutte le cose create [...]. Nella luce di questa Rivelazione trovano insieme la loro ragione ultima la sublime vocazione e la profonda miseria che gli uomini sperimentano» 174. La Massoneria, invece, sostiene di saper tradurre anche nel campo politico e in quello dei quotidiani rapporti con altre correnti le idee di libertà che mostra nel campo del pensiero e della morale, mentre condanna come «criminale e stupida» la cosiddetta intolleranza della Chiesa nel difendere la verità, la Massoneria, si atteggia addirittura a «religione della tolleranza» 175, per essere «indiscutibilmente la sola associazione che possa menar vanto di tale virtù» 176, consentendo «ai suoi adepti piena libertà di opinioni in merito all'inconoscibile e all'ignoto» 177. Il Sovrano Gran Commendatore Domenico Maiocco, mal celando l'ostilità preconcetta verso la verità rivelata, sostiene che chi pratica questa «religione della tolleranza», cioè il massone, deve sempre conservare «piena libertà di spirito da ogni dogmatismo, riconoscendo che la verità, totale o parziale, non è prerogativa di nessun individuo né di nessuna associazione di uomini» 178. Si possono leggere, su questa materia, brani interi di prosa massonica del tutto concilianti e tranquillizzanti: «I pregiudizi che la  Massoneria si sforza di combattere sono sopra tutto quelli che tendono a separare gli uomini con delle divisioni esclusive sorte dalla diversità delle loro credenze, credenze che la Massoneria rispetta tutte, quando siano professate in buona fede» 179. Non sembra tuttavia che, nella pratica massonica, le opinioni altrui godano del medesimo rispetto che si tributa loro a parole. Se pure si voglia tacere del livore e della faziosità che trasudano da certi scritti massonici, non si può passare sotto silenzio l'abile campagna con la quale la Massoneria copre un'irriducibile ostilità verso le dottrine che si rifanno alla Rivelazione. Questa ostilità si manifesta sin dai primi insegnamenti impartiti in Loggia. All'adepto, con una lenta, paziente e sottile educazione, viene subito detto che deve guardarsi dal «fanatismo» e dalla «superstizione», che deve ripudiare il «dogmatismo» delle religioni, che deve adottare il metodo del «libero esame» sgombro da «vincoli dogmatici e fideistici» 180. Come può facilmente capirsi, si tratta di un vero e proprio «lavaggio del cervello» praticato fin dai primi gradini della scala massonica. È precisamente qui che la tanto decantata «tolleranza massonica» mostra il suo vero volto: si palesa cioè una tattica abile e, assai spesso, fruttuosa per irretire i superficiali. È vero che la Massoneria mostra la massima condiscendenza e apertura verso le più svariate dottrine filosofiche e manifestazioni di pensiero, anche le più strane. Quello che in nessun modo si tollera è che il massone possa avere una fede e possa «mostrarsi debole» verso la verità rivelata. Così, con il pretesto di insegnare ad essere liberi e spregiudicati, si pone in essere un'insidia permanente per la fede degli iscritti, soprattutto quella cattolica. Se dunque la «virtù della tolleranza» è utile a diffondere il relativismo teoretico ed etico, d'altra parte serve a stroncare qualsiasi substrato fideistico nell'adepto: e questo fà con una faziosità tale da costituire un vero attentato alla libertà della coscienza individuale. La parola «tolleranza», per la Massoneria, è una parola ben strana e con ancor più strani significati. Sarebbe tollerante e di animo manifestamente liberale che guarda ai fedeli di qualsiasi religione (specialmente quella cattolica) con occhi pieni di commiserazione come a coloro «cui non è dato di intendere o di vedere» 181, come chi professi ancora «l'ingenua fede [...] dell'infanzia» 182, come a vittima di meschini pregiudizi. Francamente, non pare eccessivamente tollerante gratificare di superstizioso, quando non di fanatico, chi ha il solo torto di attendere al culto di Dio e alla pratica dei Sacramenti. Ma, nessuna meraviglia: è il tono solito e gli argomenti usuali dell'intolleranza

Massoneria si sforza di combattere sono sopra tutto quelli che tendono a separare gli uomini con delle divisioni esclusive sorte dalla diversità delle loro credenze, credenze che la Massoneria rispetta tutte, quando siano professate in buona fede» 179. Non sembra tuttavia che, nella pratica massonica, le opinioni altrui godano del medesimo rispetto che si tributa loro a parole. Se pure si voglia tacere del livore e della faziosità che trasudano da certi scritti massonici, non si può passare sotto silenzio l'abile campagna con la quale la Massoneria copre un'irriducibile ostilità verso le dottrine che si rifanno alla Rivelazione. Questa ostilità si manifesta sin dai primi insegnamenti impartiti in Loggia. All'adepto, con una lenta, paziente e sottile educazione, viene subito detto che deve guardarsi dal «fanatismo» e dalla «superstizione», che deve ripudiare il «dogmatismo» delle religioni, che deve adottare il metodo del «libero esame» sgombro da «vincoli dogmatici e fideistici» 180. Come può facilmente capirsi, si tratta di un vero e proprio «lavaggio del cervello» praticato fin dai primi gradini della scala massonica. È precisamente qui che la tanto decantata «tolleranza massonica» mostra il suo vero volto: si palesa cioè una tattica abile e, assai spesso, fruttuosa per irretire i superficiali. È vero che la Massoneria mostra la massima condiscendenza e apertura verso le più svariate dottrine filosofiche e manifestazioni di pensiero, anche le più strane. Quello che in nessun modo si tollera è che il massone possa avere una fede e possa «mostrarsi debole» verso la verità rivelata. Così, con il pretesto di insegnare ad essere liberi e spregiudicati, si pone in essere un'insidia permanente per la fede degli iscritti, soprattutto quella cattolica. Se dunque la «virtù della tolleranza» è utile a diffondere il relativismo teoretico ed etico, d'altra parte serve a stroncare qualsiasi substrato fideistico nell'adepto: e questo fà con una faziosità tale da costituire un vero attentato alla libertà della coscienza individuale. La parola «tolleranza», per la Massoneria, è una parola ben strana e con ancor più strani significati. Sarebbe tollerante e di animo manifestamente liberale che guarda ai fedeli di qualsiasi religione (specialmente quella cattolica) con occhi pieni di commiserazione come a coloro «cui non è dato di intendere o di vedere» 181, come chi professi ancora «l'ingenua fede [...] dell'infanzia» 182, come a vittima di meschini pregiudizi. Francamente, non pare eccessivamente tollerante gratificare di superstizioso, quando non di fanatico, chi ha il solo torto di attendere al culto di Dio e alla pratica dei Sacramenti. Ma, nessuna meraviglia: è il tono solito e gli argomenti usuali dell'intolleranza massonica! Questa si applica, purtroppo, anche ai suoi iscritti, ai quali naturalmente, promette piena... libertà! Diceva Padre Caprile: «Intanto (li) vincola con un solenne giuramento all'ubbidienza più assoluta, più cieca, più completa. Ad un'ubbidienza che tiene solo di mira gli interessi della sètta; alla sottomissione verso capi spesso sconosciuti, per fini spesso non confessati [...]. Come in poche altre associazioni il massone è una pura pedina in un gioco, di cui il più delle volte gli sono nascoste le mosse. Questa restrizione della libertà individuale si rende ancor più chiara quando qualcuno vuole abbandonare la sètta [...]. Innumerevoli difficoltà vengono frapposte a chi, una volta iscritto, decide poi di ritirarsi. Il ripetersi di tali casi, mostra almeno uno stile, se non proprio una consegna» 183. Un esempio concreto: la rivista Mondo Domani pubblicò i nomi dei «563 Fratelli di Firenze» 184, che però, secondo una lettera anonima di «un vecchio massone fiorentino» non corrispondeva «neppure ad un terzo dei massoni fiorentini» 185. Fra questi nomi figurava quello del Dr. Salvatore Di Stefano, ex Questore di Bologna e di Roma, e poi consigliere della Corte dei Conti. Questi, molto coraggiosamente, scriveva alla rivista di essere «già da tempo ritornato alla fede cristiana, che con tanto amore mi inculcò mia madre» 186. La risposta del Gran Maestro Gamberini fu piuttosto... acida 187: Intanto, «per misericordia» non ne fà il nome; poi continua (badare al tono!): «Difficilmente si troverà nella nostra comunione chi intende la "fede cristiana" com'è probabile che la intendesse la sua compianta madre». Quindi gli rimprovera «l'antimonia che ella dà per scontata, fra Massoneria e fede cristiana». Dopo aver fatto questione di date, che noi non abbiamo potuto riscontrare, termina: «La sua cura a che si creda alla sua sincerità di oggi ci dimostra che ella, con un'altra fede, ha abbracciato anche un'altra morale», diversa, naturalmente, da quella massonica che dovrebbe essere, per il Gamberini, la «Bocca della Verità». Buon per il Di Stefano che non si parli di deferimento al... Tribunale Massonico del 31° Grado che, come vedremo in seguito, ancora esiste. A chi è abituato a considerare come un grande progresso giuridico la Legge Siccardi che, dopo aspre lotte, nel 1850, fece approvare l'abolizione del Foro ecclesiastico, sembra di sognare!

massonica! Questa si applica, purtroppo, anche ai suoi iscritti, ai quali naturalmente, promette piena... libertà! Diceva Padre Caprile: «Intanto (li) vincola con un solenne giuramento all'ubbidienza più assoluta, più cieca, più completa. Ad un'ubbidienza che tiene solo di mira gli interessi della sètta; alla sottomissione verso capi spesso sconosciuti, per fini spesso non confessati [...]. Come in poche altre associazioni il massone è una pura pedina in un gioco, di cui il più delle volte gli sono nascoste le mosse. Questa restrizione della libertà individuale si rende ancor più chiara quando qualcuno vuole abbandonare la sètta [...]. Innumerevoli difficoltà vengono frapposte a chi, una volta iscritto, decide poi di ritirarsi. Il ripetersi di tali casi, mostra almeno uno stile, se non proprio una consegna» 183. Un esempio concreto: la rivista Mondo Domani pubblicò i nomi dei «563 Fratelli di Firenze» 184, che però, secondo una lettera anonima di «un vecchio massone fiorentino» non corrispondeva «neppure ad un terzo dei massoni fiorentini» 185. Fra questi nomi figurava quello del Dr. Salvatore Di Stefano, ex Questore di Bologna e di Roma, e poi consigliere della Corte dei Conti. Questi, molto coraggiosamente, scriveva alla rivista di essere «già da tempo ritornato alla fede cristiana, che con tanto amore mi inculcò mia madre» 186. La risposta del Gran Maestro Gamberini fu piuttosto... acida 187: Intanto, «per misericordia» non ne fà il nome; poi continua (badare al tono!): «Difficilmente si troverà nella nostra comunione chi intende la "fede cristiana" com'è probabile che la intendesse la sua compianta madre». Quindi gli rimprovera «l'antimonia che ella dà per scontata, fra Massoneria e fede cristiana». Dopo aver fatto questione di date, che noi non abbiamo potuto riscontrare, termina: «La sua cura a che si creda alla sua sincerità di oggi ci dimostra che ella, con un'altra fede, ha abbracciato anche un'altra morale», diversa, naturalmente, da quella massonica che dovrebbe essere, per il Gamberini, la «Bocca della Verità». Buon per il Di Stefano che non si parli di deferimento al... Tribunale Massonico del 31° Grado che, come vedremo in seguito, ancora esiste. A chi è abituato a considerare come un grande progresso giuridico la Legge Siccardi che, dopo aspre lotte, nel 1850, fece approvare l'abolizione del Foro ecclesiastico, sembra di sognare!

consapevoli e libere, mosso cioè e indotto da convinzioni personali, e non per un cieco impulso interno o per mera coazione esterna. Ma tale dignità l'uomo la ottiene quando, liberandosi da ogni schiavitù di passioni, tende al suo fine con scelta libera del bene, e si procura da sé e con la sua diligente iniziativa i mezzi convenienti. La libertà dell'uomo, che è stata ferita dal peccato, può rendere pienamente efficace questa ordinazione verso Dio solo con l'aiuto della grazia divina. Ogni singolo uomo, poi, dovrà rendere conto della propria vita davanti al Tribunale di Dio, per tutto quel che avrà fatto di bene o di male (2 Cor. 5, 10)» 173. «Quel che ci viene manifestato dalla Rivelazione divina, concorda con la stessa esperienza. Infatti, se l'uomo guarda dentro al suo cuore si scopre anche inclinato al male e immerso in tante miserie che non possono certo derivare dal Creatore che è buono. Spesso, rifiutando di riconoscere Dio quale suo principio, l'uomo ha infranto il debito ordine in rapporto al suo ultimo fine, e al tempo stesso tutto il suo orientamento sia verso sé stesso, sia verso gli altri uomini e verso tutte le cose create [...]. Nella luce di questa Rivelazione trovano insieme la loro ragione ultima la sublime vocazione e la profonda miseria che gli uomini sperimentano» 174. La Massoneria, invece, sostiene di saper tradurre anche nel campo politico e in quello dei quotidiani rapporti con altre correnti le idee di libertà che mostra nel campo del pensiero e della morale, mentre condanna come «criminale e stupida» la cosiddetta intolleranza della Chiesa nel difendere la verità, la Massoneria, si atteggia addirittura a «religione della tolleranza» 175, per essere «indiscutibilmente la sola associazione che possa menar vanto di tale virtù» 176, consentendo «ai suoi adepti piena libertà di opinioni in merito all'inconoscibile e all'ignoto» 177. Il Sovrano Gran Commendatore Domenico Maiocco, mal celando l'ostilità preconcetta verso la verità rivelata, sostiene che chi pratica questa «religione della tolleranza», cioè il massone, deve sempre conservare «piena libertà di spirito da ogni dogmatismo, riconoscendo che la verità, totale o parziale, non è prerogativa di nessun individuo né di nessuna associazione di uomini» 178. Si possono leggere, su questa materia, brani interi di prosa massonica del tutto concilianti e tranquillizzanti: «I pregiudizi che la

consapevoli e libere, mosso cioè e indotto da convinzioni personali, e non per un cieco impulso interno o per mera coazione esterna. Ma tale dignità l'uomo la ottiene quando, liberandosi da ogni schiavitù di passioni, tende al suo fine con scelta libera del bene, e si procura da sé e con la sua diligente iniziativa i mezzi convenienti. La libertà dell'uomo, che è stata ferita dal peccato, può rendere pienamente efficace questa ordinazione verso Dio solo con l'aiuto della grazia divina. Ogni singolo uomo, poi, dovrà rendere conto della propria vita davanti al Tribunale di Dio, per tutto quel che avrà fatto di bene o di male (2 Cor. 5, 10)» 173. «Quel che ci viene manifestato dalla Rivelazione divina, concorda con la stessa esperienza. Infatti, se l'uomo guarda dentro al suo cuore si scopre anche inclinato al male e immerso in tante miserie che non possono certo derivare dal Creatore che è buono. Spesso, rifiutando di riconoscere Dio quale suo principio, l'uomo ha infranto il debito ordine in rapporto al suo ultimo fine, e al tempo stesso tutto il suo orientamento sia verso sé stesso, sia verso gli altri uomini e verso tutte le cose create [...]. Nella luce di questa Rivelazione trovano insieme la loro ragione ultima la sublime vocazione e la profonda miseria che gli uomini sperimentano» 174. La Massoneria, invece, sostiene di saper tradurre anche nel campo politico e in quello dei quotidiani rapporti con altre correnti le idee di libertà che mostra nel campo del pensiero e della morale, mentre condanna come «criminale e stupida» la cosiddetta intolleranza della Chiesa nel difendere la verità, la Massoneria, si atteggia addirittura a «religione della tolleranza» 175, per essere «indiscutibilmente la sola associazione che possa menar vanto di tale virtù» 176, consentendo «ai suoi adepti piena libertà di opinioni in merito all'inconoscibile e all'ignoto» 177. Il Sovrano Gran Commendatore Domenico Maiocco, mal celando l'ostilità preconcetta verso la verità rivelata, sostiene che chi pratica questa «religione della tolleranza», cioè il massone, deve sempre conservare «piena libertà di spirito da ogni dogmatismo, riconoscendo che la verità, totale o parziale, non è prerogativa di nessun individuo né di nessuna associazione di uomini» 178. Si possono leggere, su questa materia, brani interi di prosa massonica del tutto concilianti e tranquillizzanti: «I pregiudizi che la  Massoneria si sforza di combattere sono sopra tutto quelli che tendono a separare gli uomini con delle divisioni esclusive sorte dalla diversità delle loro credenze, credenze che la Massoneria rispetta tutte, quando siano professate in buona fede» 179. Non sembra tuttavia che, nella pratica massonica, le opinioni altrui godano del medesimo rispetto che si tributa loro a parole. Se pure si voglia tacere del livore e della faziosità che trasudano da certi scritti massonici, non si può passare sotto silenzio l'abile campagna con la quale la Massoneria copre un'irriducibile ostilità verso le dottrine che si rifanno alla Rivelazione. Questa ostilità si manifesta sin dai primi insegnamenti impartiti in Loggia. All'adepto, con una lenta, paziente e sottile educazione, viene subito detto che deve guardarsi dal «fanatismo» e dalla «superstizione», che deve ripudiare il «dogmatismo» delle religioni, che deve adottare il metodo del «libero esame» sgombro da «vincoli dogmatici e fideistici» 180. Come può facilmente capirsi, si tratta di un vero e proprio «lavaggio del cervello» praticato fin dai primi gradini della scala massonica. È precisamente qui che la tanto decantata «tolleranza massonica» mostra il suo vero volto: si palesa cioè una tattica abile e, assai spesso, fruttuosa per irretire i superficiali. È vero che la Massoneria mostra la massima condiscendenza e apertura verso le più svariate dottrine filosofiche e manifestazioni di pensiero, anche le più strane. Quello che in nessun modo si tollera è che il massone possa avere una fede e possa «mostrarsi debole» verso la verità rivelata. Così, con il pretesto di insegnare ad essere liberi e spregiudicati, si pone in essere un'insidia permanente per la fede degli iscritti, soprattutto quella cattolica. Se dunque la «virtù della tolleranza» è utile a diffondere il relativismo teoretico ed etico, d'altra parte serve a stroncare qualsiasi substrato fideistico nell'adepto: e questo fà con una faziosità tale da costituire un vero attentato alla libertà della coscienza individuale. La parola «tolleranza», per la Massoneria, è una parola ben strana e con ancor più strani significati. Sarebbe tollerante e di animo manifestamente liberale che guarda ai fedeli di qualsiasi religione (specialmente quella cattolica) con occhi pieni di commiserazione come a coloro «cui non è dato di intendere o di vedere» 181, come chi professi ancora «l'ingenua fede [...] dell'infanzia» 182, come a vittima di meschini pregiudizi. Francamente, non pare eccessivamente tollerante gratificare di superstizioso, quando non di fanatico, chi ha il solo torto di attendere al culto di Dio e alla pratica dei Sacramenti. Ma, nessuna meraviglia: è il tono solito e gli argomenti usuali dell'intolleranza

Massoneria si sforza di combattere sono sopra tutto quelli che tendono a separare gli uomini con delle divisioni esclusive sorte dalla diversità delle loro credenze, credenze che la Massoneria rispetta tutte, quando siano professate in buona fede» 179. Non sembra tuttavia che, nella pratica massonica, le opinioni altrui godano del medesimo rispetto che si tributa loro a parole. Se pure si voglia tacere del livore e della faziosità che trasudano da certi scritti massonici, non si può passare sotto silenzio l'abile campagna con la quale la Massoneria copre un'irriducibile ostilità verso le dottrine che si rifanno alla Rivelazione. Questa ostilità si manifesta sin dai primi insegnamenti impartiti in Loggia. All'adepto, con una lenta, paziente e sottile educazione, viene subito detto che deve guardarsi dal «fanatismo» e dalla «superstizione», che deve ripudiare il «dogmatismo» delle religioni, che deve adottare il metodo del «libero esame» sgombro da «vincoli dogmatici e fideistici» 180. Come può facilmente capirsi, si tratta di un vero e proprio «lavaggio del cervello» praticato fin dai primi gradini della scala massonica. È precisamente qui che la tanto decantata «tolleranza massonica» mostra il suo vero volto: si palesa cioè una tattica abile e, assai spesso, fruttuosa per irretire i superficiali. È vero che la Massoneria mostra la massima condiscendenza e apertura verso le più svariate dottrine filosofiche e manifestazioni di pensiero, anche le più strane. Quello che in nessun modo si tollera è che il massone possa avere una fede e possa «mostrarsi debole» verso la verità rivelata. Così, con il pretesto di insegnare ad essere liberi e spregiudicati, si pone in essere un'insidia permanente per la fede degli iscritti, soprattutto quella cattolica. Se dunque la «virtù della tolleranza» è utile a diffondere il relativismo teoretico ed etico, d'altra parte serve a stroncare qualsiasi substrato fideistico nell'adepto: e questo fà con una faziosità tale da costituire un vero attentato alla libertà della coscienza individuale. La parola «tolleranza», per la Massoneria, è una parola ben strana e con ancor più strani significati. Sarebbe tollerante e di animo manifestamente liberale che guarda ai fedeli di qualsiasi religione (specialmente quella cattolica) con occhi pieni di commiserazione come a coloro «cui non è dato di intendere o di vedere» 181, come chi professi ancora «l'ingenua fede [...] dell'infanzia» 182, come a vittima di meschini pregiudizi. Francamente, non pare eccessivamente tollerante gratificare di superstizioso, quando non di fanatico, chi ha il solo torto di attendere al culto di Dio e alla pratica dei Sacramenti. Ma, nessuna meraviglia: è il tono solito e gli argomenti usuali dell'intolleranza massonica! Questa si applica, purtroppo, anche ai suoi iscritti, ai quali naturalmente, promette piena... libertà! Diceva Padre Caprile: «Intanto (li) vincola con un solenne giuramento all'ubbidienza più assoluta, più cieca, più completa. Ad un'ubbidienza che tiene solo di mira gli interessi della sètta; alla sottomissione verso capi spesso sconosciuti, per fini spesso non confessati [...]. Come in poche altre associazioni il massone è una pura pedina in un gioco, di cui il più delle volte gli sono nascoste le mosse. Questa restrizione della libertà individuale si rende ancor più chiara quando qualcuno vuole abbandonare la sètta [...]. Innumerevoli difficoltà vengono frapposte a chi, una volta iscritto, decide poi di ritirarsi. Il ripetersi di tali casi, mostra almeno uno stile, se non proprio una consegna» 183. Un esempio concreto: la rivista Mondo Domani pubblicò i nomi dei «563 Fratelli di Firenze» 184, che però, secondo una lettera anonima di «un vecchio massone fiorentino» non corrispondeva «neppure ad un terzo dei massoni fiorentini» 185. Fra questi nomi figurava quello del Dr. Salvatore Di Stefano, ex Questore di Bologna e di Roma, e poi consigliere della Corte dei Conti. Questi, molto coraggiosamente, scriveva alla rivista di essere «già da tempo ritornato alla fede cristiana, che con tanto amore mi inculcò mia madre» 186. La risposta del Gran Maestro Gamberini fu piuttosto... acida 187: Intanto, «per misericordia» non ne fà il nome; poi continua (badare al tono!): «Difficilmente si troverà nella nostra comunione chi intende la "fede cristiana" com'è probabile che la intendesse la sua compianta madre». Quindi gli rimprovera «l'antimonia che ella dà per scontata, fra Massoneria e fede cristiana». Dopo aver fatto questione di date, che noi non abbiamo potuto riscontrare, termina: «La sua cura a che si creda alla sua sincerità di oggi ci dimostra che ella, con un'altra fede, ha abbracciato anche un'altra morale», diversa, naturalmente, da quella massonica che dovrebbe essere, per il Gamberini, la «Bocca della Verità». Buon per il Di Stefano che non si parli di deferimento al... Tribunale Massonico del 31° Grado che, come vedremo in seguito, ancora esiste. A chi è abituato a considerare come un grande progresso giuridico la Legge Siccardi che, dopo aspre lotte, nel 1850, fece approvare l'abolizione del Foro ecclesiastico, sembra di sognare!

massonica! Questa si applica, purtroppo, anche ai suoi iscritti, ai quali naturalmente, promette piena... libertà! Diceva Padre Caprile: «Intanto (li) vincola con un solenne giuramento all'ubbidienza più assoluta, più cieca, più completa. Ad un'ubbidienza che tiene solo di mira gli interessi della sètta; alla sottomissione verso capi spesso sconosciuti, per fini spesso non confessati [...]. Come in poche altre associazioni il massone è una pura pedina in un gioco, di cui il più delle volte gli sono nascoste le mosse. Questa restrizione della libertà individuale si rende ancor più chiara quando qualcuno vuole abbandonare la sètta [...]. Innumerevoli difficoltà vengono frapposte a chi, una volta iscritto, decide poi di ritirarsi. Il ripetersi di tali casi, mostra almeno uno stile, se non proprio una consegna» 183. Un esempio concreto: la rivista Mondo Domani pubblicò i nomi dei «563 Fratelli di Firenze» 184, che però, secondo una lettera anonima di «un vecchio massone fiorentino» non corrispondeva «neppure ad un terzo dei massoni fiorentini» 185. Fra questi nomi figurava quello del Dr. Salvatore Di Stefano, ex Questore di Bologna e di Roma, e poi consigliere della Corte dei Conti. Questi, molto coraggiosamente, scriveva alla rivista di essere «già da tempo ritornato alla fede cristiana, che con tanto amore mi inculcò mia madre» 186. La risposta del Gran Maestro Gamberini fu piuttosto... acida 187: Intanto, «per misericordia» non ne fà il nome; poi continua (badare al tono!): «Difficilmente si troverà nella nostra comunione chi intende la "fede cristiana" com'è probabile che la intendesse la sua compianta madre». Quindi gli rimprovera «l'antimonia che ella dà per scontata, fra Massoneria e fede cristiana». Dopo aver fatto questione di date, che noi non abbiamo potuto riscontrare, termina: «La sua cura a che si creda alla sua sincerità di oggi ci dimostra che ella, con un'altra fede, ha abbracciato anche un'altra morale», diversa, naturalmente, da quella massonica che dovrebbe essere, per il Gamberini, la «Bocca della Verità». Buon per il Di Stefano che non si parli di deferimento al... Tribunale Massonico del 31° Grado che, come vedremo in seguito, ancora esiste. A chi è abituato a considerare come un grande progresso giuridico la Legge Siccardi che, dopo aspre lotte, nel 1850, fece approvare l'abolizione del Foro ecclesiastico, sembra di sognare!

Preme ora sottolineare un'altra importante caratteristica del naturalismo massonico: esso appare di stretta marca materialistica. Abbiamo già accennato, trattando del G\A\D\U\, ad alcune interpretazioni panteistiche della realtà. Ora precisiamo che, molto spesso, si tratta di un panteismo materialistico; nella sostanza, almeno, più che nella forma, per quanto non manchino anche affermazioni formali. «In fondo al Tempio, dietro la scala delle conoscenze pratiche, voi intravedete  un focolare misterioso che non si rivela che per i suoi raggi. Tale è probabilmente il miglior simbolo della Realtà assoluta della quale la logica proclama l'esistenza, quando a mezzo del pensiero si sopprimono tutti i limiti di durata e di spazio. Vi è là un'immagine che può egualmente venire accettata dalla religione e dalla scienza [...]. È ciò che nel linguaggio simbolico della filosofia contemporanea viene chiamato Energia [...]. L'Energia, condensandosi nell'etere, attraverso una serie di tappe che la scienza comincia a presentire, ha generato l'atomo, nel quale essa si manifesta sotto la doppia forma condensata e di forza viva, la prima che si trasforma in un punto di resistenza nello spazio ed è la materia, la seconda che si rivela per i suoi modi di attività, trasmutabili gli uni e gli altri, e che noi chiamiamo movimento, calore, luce, elettricità, volontà, ed è la Forza nelle sue multiple e incompletamente conosciute manifestazioni» 188. E ancora: «L'Energia, per mezzo della quale si rivela la Realtà che serve di base all'Universo, appare, tanto nel mondo morale che in quello fisico, come il Potere eterno che lavora per l'armonia» 189. Potremmo continuare, ma ci limitiamo alla citazione del solo Farina che è fonte troppo autorevole per essere discussa. Del resto, quanto abbiamo detto fin qui sul naturalismo massonico è più che sufficiente a mostrare come la destinazione inevitabile di tale naturalismo sia la materia e il materialismo; non altrimenti dovrebbe concludere chi, come i massoni, mostra di credere ad un'unica realtà: quella che molto concretamente vede, sente e tocca, i cui scopi e finalità sono ristretti al solo ambito terreno e, dentro quest'ambito, li persegue con tale grettezza da rendere perfino imbarazzante un discorso in termini filosofici. A prova, citiamo un brano che può definirsi «programmatico»: «Datemi un'istituzione come la nostra, la quale in ogni più riposto angolo della Terra, ha una mente che pensa, che si agita, che combatte, per il bene della patria e dell'umanità; datemi il risultato di lunghe e serene discussioni fatte nelle varie camere e nelle varie Logge; e a queste aggiungere una forza intelligente, diretta e direttrice ad un tempo, che metta in pratica il frutto di tanti uomini onesti e illuminati, e avrete davvero il bene del Paese, avrete risposto ai bisogni di tutte le classi dei parassiti che sotto una forma o sotto un'altra vogliono vivere

un focolare misterioso che non si rivela che per i suoi raggi. Tale è probabilmente il miglior simbolo della Realtà assoluta della quale la logica proclama l'esistenza, quando a mezzo del pensiero si sopprimono tutti i limiti di durata e di spazio. Vi è là un'immagine che può egualmente venire accettata dalla religione e dalla scienza [...]. È ciò che nel linguaggio simbolico della filosofia contemporanea viene chiamato Energia [...]. L'Energia, condensandosi nell'etere, attraverso una serie di tappe che la scienza comincia a presentire, ha generato l'atomo, nel quale essa si manifesta sotto la doppia forma condensata e di forza viva, la prima che si trasforma in un punto di resistenza nello spazio ed è la materia, la seconda che si rivela per i suoi modi di attività, trasmutabili gli uni e gli altri, e che noi chiamiamo movimento, calore, luce, elettricità, volontà, ed è la Forza nelle sue multiple e incompletamente conosciute manifestazioni» 188. E ancora: «L'Energia, per mezzo della quale si rivela la Realtà che serve di base all'Universo, appare, tanto nel mondo morale che in quello fisico, come il Potere eterno che lavora per l'armonia» 189. Potremmo continuare, ma ci limitiamo alla citazione del solo Farina che è fonte troppo autorevole per essere discussa. Del resto, quanto abbiamo detto fin qui sul naturalismo massonico è più che sufficiente a mostrare come la destinazione inevitabile di tale naturalismo sia la materia e il materialismo; non altrimenti dovrebbe concludere chi, come i massoni, mostra di credere ad un'unica realtà: quella che molto concretamente vede, sente e tocca, i cui scopi e finalità sono ristretti al solo ambito terreno e, dentro quest'ambito, li persegue con tale grettezza da rendere perfino imbarazzante un discorso in termini filosofici. A prova, citiamo un brano che può definirsi «programmatico»: «Datemi un'istituzione come la nostra, la quale in ogni più riposto angolo della Terra, ha una mente che pensa, che si agita, che combatte, per il bene della patria e dell'umanità; datemi il risultato di lunghe e serene discussioni fatte nelle varie camere e nelle varie Logge; e a queste aggiungere una forza intelligente, diretta e direttrice ad un tempo, che metta in pratica il frutto di tanti uomini onesti e illuminati, e avrete davvero il bene del Paese, avrete risposto ai bisogni di tutte le classi dei parassiti che sotto una forma o sotto un'altra vogliono vivere all'ombra del dolce far niente, e fra questi, primi, i sacerdoti d'ogni razza e colore. E non è tutto. Datemi una forza di denaro, ma specialmente di istruzione e di buon volere, una forza di oneste influenze (!!!), che permetta riparare ai torti ricevuti dai Fratelli, che permetta aiutarli nelle loro necessità, che permetta loro - perché non dirlo? - di occupare i primi posti nelle arti, nei commerci, nelle professioni, nei pubblici uffici, e avremo restituito la fiducia nell'istituzione, la forza alla disciplina, la moralità assoluta in tutti i Fratelli. E quando la Massoneria avrà bisogno di tutti i suoi figli, li sentirà volenterosi, gagliardi e possenti, rispondere in gran numero come un solo uomo all'appello, e lavorare e ottenere quello che si vuole. Se invece, noi ci dovremo limitare ad aspirazioni platoniche, se dovremo lasciare quotidianamente dormire neghittosi negli archivi delle Logge i nostri ordini del giorno, se continueremo a trovarci impotenti di fronte ai bisogni più urgenti dei nostri Fratelli, vincerà a poco a poco lo scoraggiamento anche nei più fiduciosi, e la Massoneria morirà di consunzione» 190. Dopo quasi novant'anni, il programma massonico resta immutato e riflette sempre un accentuato materialismo: i massoni hanno bisogno di denaro, insomma, per «aiutare i Fratelli nelle loro necessità»; vogliono, per mezzo di «oneste influenze», s'intende, i primi posti nelle arti, nei commerci, nelle professioni, nei pubblici uffici e - perché non dirlo - nella politica. Allora sì, sentirà i suoi figli rispondere volenterosi all’appello! Riportiamo, a dimostrazione di quanto abbiamo detto, due testi massonici: Uno del 1945: «In ciascuna Officina deve curarsi l'inscrizione di Fratelli influenti nel mondo profano:

all'ombra del dolce far niente, e fra questi, primi, i sacerdoti d'ogni razza e colore. E non è tutto. Datemi una forza di denaro, ma specialmente di istruzione e di buon volere, una forza di oneste influenze (!!!), che permetta riparare ai torti ricevuti dai Fratelli, che permetta aiutarli nelle loro necessità, che permetta loro - perché non dirlo? - di occupare i primi posti nelle arti, nei commerci, nelle professioni, nei pubblici uffici, e avremo restituito la fiducia nell'istituzione, la forza alla disciplina, la moralità assoluta in tutti i Fratelli. E quando la Massoneria avrà bisogno di tutti i suoi figli, li sentirà volenterosi, gagliardi e possenti, rispondere in gran numero come un solo uomo all'appello, e lavorare e ottenere quello che si vuole. Se invece, noi ci dovremo limitare ad aspirazioni platoniche, se dovremo lasciare quotidianamente dormire neghittosi negli archivi delle Logge i nostri ordini del giorno, se continueremo a trovarci impotenti di fronte ai bisogni più urgenti dei nostri Fratelli, vincerà a poco a poco lo scoraggiamento anche nei più fiduciosi, e la Massoneria morirà di consunzione» 190. Dopo quasi novant'anni, il programma massonico resta immutato e riflette sempre un accentuato materialismo: i massoni hanno bisogno di denaro, insomma, per «aiutare i Fratelli nelle loro necessità»; vogliono, per mezzo di «oneste influenze», s'intende, i primi posti nelle arti, nei commerci, nelle professioni, nei pubblici uffici e - perché non dirlo - nella politica. Allora sì, sentirà i suoi figli rispondere volenterosi all’appello! Riportiamo, a dimostrazione di quanto abbiamo detto, due testi massonici: Uno del 1945: «In ciascuna Officina deve curarsi l'inscrizione di Fratelli influenti nel mondo profano:  nelle Officine bisogna porre in rilievo i dannosi regimi sociali, politici e religiosi, in modo da poter ivi seminare efficacemente le vere dottrine massoniche; curare le classi dirigenti, la cui istruzione ed ambizione, costituiscono, per le teorie massoniche un terreno assai adatto ad un buon sviluppo» 191. L'altro del 1956: «Si è costituita presso la sede del Governo dell'Ordine la Commissione di Assistenza tecnica a disposizione di tutti i Fratelli che hanno bisogno di assistenza in questioni particolarmente legate alle funzioni generali e amministrative della Capitale. Della Commissione fà parte anche un ufficio di consulenza, per cui essa è in grado di dedicarsi ai più disparati affari (pratiche ministeriali, consulenza tributaria, soccorso sociale, perizie tecniche di qualsiasi genere» 192. Ecco dunque la molla che riesce a far più fiduciosi gli appartenenti alla rispettabile Società. Altro che formazione delle coscienze e costruzione dell'uomo nuovo: sono tutte «aspirazioni platoniche»! Accanto alle dichiarazioni di comodo, qualche massone cerca di dare un quadro esatto della realtà; però, quando non manifesta preoccupazioni troppo concrete, rivela una concezione materialistica del reale che, filosoficamente, è abbastanza dozzinale. Così, ad esempio, F\ Ampelio Magni, già Venerabile della Loggia La Concordia di Firenze nel 1881, stampava sulla Strenna della Rivista della Massoneria Italiana 1890-1891, sotto il titolo «La Dottrina Umana»: «Prima delle religioni con i loro dogmi e colla loro fede era la Terra, gli animali, le piante e gli uomini. Nell'uomo era quanto agli animali, alle piante, alla terra mancava. Vi era il pensiero, ardito, indagatore, ragionante. L'uomo vide la natura; sentì il bisogno. A contatto dell'umano consorzio apprese il bene e il male; si trovò avvolto da aberrazioni, pastoie, tracotanze. Vide gli uomini affaticarsi ad erigere altari e troni, fondare credenze e imperi; vide il sovrapporsi delle classi sociali; né sempre poté darne cagione all'impellente necessità. Frammezzo a tutto ciò si svegliò per intuito nella sua mente e si scolpì nel suo cuore una dottrina di facile intendimento, la quale ingenerò una credenza, semplice, veritiera, sublime» 193. Si può subito vedere quanto sia semplicistica l'impostazione e come sia patetico nell'autore il tentativo di essere originale. Però, l'indulgenza che può nutrirsi verso di lui si dilegua quando si arriva alla bestemmia: «Girato lo sguardo attorno, l'uomo si raccolse in sé stesso, e istintivamente pronunciò il suo "Credo":

nelle Officine bisogna porre in rilievo i dannosi regimi sociali, politici e religiosi, in modo da poter ivi seminare efficacemente le vere dottrine massoniche; curare le classi dirigenti, la cui istruzione ed ambizione, costituiscono, per le teorie massoniche un terreno assai adatto ad un buon sviluppo» 191. L'altro del 1956: «Si è costituita presso la sede del Governo dell'Ordine la Commissione di Assistenza tecnica a disposizione di tutti i Fratelli che hanno bisogno di assistenza in questioni particolarmente legate alle funzioni generali e amministrative della Capitale. Della Commissione fà parte anche un ufficio di consulenza, per cui essa è in grado di dedicarsi ai più disparati affari (pratiche ministeriali, consulenza tributaria, soccorso sociale, perizie tecniche di qualsiasi genere» 192. Ecco dunque la molla che riesce a far più fiduciosi gli appartenenti alla rispettabile Società. Altro che formazione delle coscienze e costruzione dell'uomo nuovo: sono tutte «aspirazioni platoniche»! Accanto alle dichiarazioni di comodo, qualche massone cerca di dare un quadro esatto della realtà; però, quando non manifesta preoccupazioni troppo concrete, rivela una concezione materialistica del reale che, filosoficamente, è abbastanza dozzinale. Così, ad esempio, F\ Ampelio Magni, già Venerabile della Loggia La Concordia di Firenze nel 1881, stampava sulla Strenna della Rivista della Massoneria Italiana 1890-1891, sotto il titolo «La Dottrina Umana»: «Prima delle religioni con i loro dogmi e colla loro fede era la Terra, gli animali, le piante e gli uomini. Nell'uomo era quanto agli animali, alle piante, alla terra mancava. Vi era il pensiero, ardito, indagatore, ragionante. L'uomo vide la natura; sentì il bisogno. A contatto dell'umano consorzio apprese il bene e il male; si trovò avvolto da aberrazioni, pastoie, tracotanze. Vide gli uomini affaticarsi ad erigere altari e troni, fondare credenze e imperi; vide il sovrapporsi delle classi sociali; né sempre poté darne cagione all'impellente necessità. Frammezzo a tutto ciò si svegliò per intuito nella sua mente e si scolpì nel suo cuore una dottrina di facile intendimento, la quale ingenerò una credenza, semplice, veritiera, sublime» 193. Si può subito vedere quanto sia semplicistica l'impostazione e come sia patetico nell'autore il tentativo di essere originale. Però, l'indulgenza che può nutrirsi verso di lui si dilegua quando si arriva alla bestemmia: «Girato lo sguardo attorno, l'uomo si raccolse in sé stesso, e istintivamente pronunciò il suo "Credo":

un focolare misterioso che non si rivela che per i suoi raggi. Tale è probabilmente il miglior simbolo della Realtà assoluta della quale la logica proclama l'esistenza, quando a mezzo del pensiero si sopprimono tutti i limiti di durata e di spazio. Vi è là un'immagine che può egualmente venire accettata dalla religione e dalla scienza [...]. È ciò che nel linguaggio simbolico della filosofia contemporanea viene chiamato Energia [...]. L'Energia, condensandosi nell'etere, attraverso una serie di tappe che la scienza comincia a presentire, ha generato l'atomo, nel quale essa si manifesta sotto la doppia forma condensata e di forza viva, la prima che si trasforma in un punto di resistenza nello spazio ed è la materia, la seconda che si rivela per i suoi modi di attività, trasmutabili gli uni e gli altri, e che noi chiamiamo movimento, calore, luce, elettricità, volontà, ed è la Forza nelle sue multiple e incompletamente conosciute manifestazioni» 188. E ancora: «L'Energia, per mezzo della quale si rivela la Realtà che serve di base all'Universo, appare, tanto nel mondo morale che in quello fisico, come il Potere eterno che lavora per l'armonia» 189. Potremmo continuare, ma ci limitiamo alla citazione del solo Farina che è fonte troppo autorevole per essere discussa. Del resto, quanto abbiamo detto fin qui sul naturalismo massonico è più che sufficiente a mostrare come la destinazione inevitabile di tale naturalismo sia la materia e il materialismo; non altrimenti dovrebbe concludere chi, come i massoni, mostra di credere ad un'unica realtà: quella che molto concretamente vede, sente e tocca, i cui scopi e finalità sono ristretti al solo ambito terreno e, dentro quest'ambito, li persegue con tale grettezza da rendere perfino imbarazzante un discorso in termini filosofici. A prova, citiamo un brano che può definirsi «programmatico»: «Datemi un'istituzione come la nostra, la quale in ogni più riposto angolo della Terra, ha una mente che pensa, che si agita, che combatte, per il bene della patria e dell'umanità; datemi il risultato di lunghe e serene discussioni fatte nelle varie camere e nelle varie Logge; e a queste aggiungere una forza intelligente, diretta e direttrice ad un tempo, che metta in pratica il frutto di tanti uomini onesti e illuminati, e avrete davvero il bene del Paese, avrete risposto ai bisogni di tutte le classi dei parassiti che sotto una forma o sotto un'altra vogliono vivere

un focolare misterioso che non si rivela che per i suoi raggi. Tale è probabilmente il miglior simbolo della Realtà assoluta della quale la logica proclama l'esistenza, quando a mezzo del pensiero si sopprimono tutti i limiti di durata e di spazio. Vi è là un'immagine che può egualmente venire accettata dalla religione e dalla scienza [...]. È ciò che nel linguaggio simbolico della filosofia contemporanea viene chiamato Energia [...]. L'Energia, condensandosi nell'etere, attraverso una serie di tappe che la scienza comincia a presentire, ha generato l'atomo, nel quale essa si manifesta sotto la doppia forma condensata e di forza viva, la prima che si trasforma in un punto di resistenza nello spazio ed è la materia, la seconda che si rivela per i suoi modi di attività, trasmutabili gli uni e gli altri, e che noi chiamiamo movimento, calore, luce, elettricità, volontà, ed è la Forza nelle sue multiple e incompletamente conosciute manifestazioni» 188. E ancora: «L'Energia, per mezzo della quale si rivela la Realtà che serve di base all'Universo, appare, tanto nel mondo morale che in quello fisico, come il Potere eterno che lavora per l'armonia» 189. Potremmo continuare, ma ci limitiamo alla citazione del solo Farina che è fonte troppo autorevole per essere discussa. Del resto, quanto abbiamo detto fin qui sul naturalismo massonico è più che sufficiente a mostrare come la destinazione inevitabile di tale naturalismo sia la materia e il materialismo; non altrimenti dovrebbe concludere chi, come i massoni, mostra di credere ad un'unica realtà: quella che molto concretamente vede, sente e tocca, i cui scopi e finalità sono ristretti al solo ambito terreno e, dentro quest'ambito, li persegue con tale grettezza da rendere perfino imbarazzante un discorso in termini filosofici. A prova, citiamo un brano che può definirsi «programmatico»: «Datemi un'istituzione come la nostra, la quale in ogni più riposto angolo della Terra, ha una mente che pensa, che si agita, che combatte, per il bene della patria e dell'umanità; datemi il risultato di lunghe e serene discussioni fatte nelle varie camere e nelle varie Logge; e a queste aggiungere una forza intelligente, diretta e direttrice ad un tempo, che metta in pratica il frutto di tanti uomini onesti e illuminati, e avrete davvero il bene del Paese, avrete risposto ai bisogni di tutte le classi dei parassiti che sotto una forma o sotto un'altra vogliono vivere all'ombra del dolce far niente, e fra questi, primi, i sacerdoti d'ogni razza e colore. E non è tutto. Datemi una forza di denaro, ma specialmente di istruzione e di buon volere, una forza di oneste influenze (!!!), che permetta riparare ai torti ricevuti dai Fratelli, che permetta aiutarli nelle loro necessità, che permetta loro - perché non dirlo? - di occupare i primi posti nelle arti, nei commerci, nelle professioni, nei pubblici uffici, e avremo restituito la fiducia nell'istituzione, la forza alla disciplina, la moralità assoluta in tutti i Fratelli. E quando la Massoneria avrà bisogno di tutti i suoi figli, li sentirà volenterosi, gagliardi e possenti, rispondere in gran numero come un solo uomo all'appello, e lavorare e ottenere quello che si vuole. Se invece, noi ci dovremo limitare ad aspirazioni platoniche, se dovremo lasciare quotidianamente dormire neghittosi negli archivi delle Logge i nostri ordini del giorno, se continueremo a trovarci impotenti di fronte ai bisogni più urgenti dei nostri Fratelli, vincerà a poco a poco lo scoraggiamento anche nei più fiduciosi, e la Massoneria morirà di consunzione» 190. Dopo quasi novant'anni, il programma massonico resta immutato e riflette sempre un accentuato materialismo: i massoni hanno bisogno di denaro, insomma, per «aiutare i Fratelli nelle loro necessità»; vogliono, per mezzo di «oneste influenze», s'intende, i primi posti nelle arti, nei commerci, nelle professioni, nei pubblici uffici e - perché non dirlo - nella politica. Allora sì, sentirà i suoi figli rispondere volenterosi all’appello! Riportiamo, a dimostrazione di quanto abbiamo detto, due testi massonici: Uno del 1945: «In ciascuna Officina deve curarsi l'inscrizione di Fratelli influenti nel mondo profano:

all'ombra del dolce far niente, e fra questi, primi, i sacerdoti d'ogni razza e colore. E non è tutto. Datemi una forza di denaro, ma specialmente di istruzione e di buon volere, una forza di oneste influenze (!!!), che permetta riparare ai torti ricevuti dai Fratelli, che permetta aiutarli nelle loro necessità, che permetta loro - perché non dirlo? - di occupare i primi posti nelle arti, nei commerci, nelle professioni, nei pubblici uffici, e avremo restituito la fiducia nell'istituzione, la forza alla disciplina, la moralità assoluta in tutti i Fratelli. E quando la Massoneria avrà bisogno di tutti i suoi figli, li sentirà volenterosi, gagliardi e possenti, rispondere in gran numero come un solo uomo all'appello, e lavorare e ottenere quello che si vuole. Se invece, noi ci dovremo limitare ad aspirazioni platoniche, se dovremo lasciare quotidianamente dormire neghittosi negli archivi delle Logge i nostri ordini del giorno, se continueremo a trovarci impotenti di fronte ai bisogni più urgenti dei nostri Fratelli, vincerà a poco a poco lo scoraggiamento anche nei più fiduciosi, e la Massoneria morirà di consunzione» 190. Dopo quasi novant'anni, il programma massonico resta immutato e riflette sempre un accentuato materialismo: i massoni hanno bisogno di denaro, insomma, per «aiutare i Fratelli nelle loro necessità»; vogliono, per mezzo di «oneste influenze», s'intende, i primi posti nelle arti, nei commerci, nelle professioni, nei pubblici uffici e - perché non dirlo - nella politica. Allora sì, sentirà i suoi figli rispondere volenterosi all’appello! Riportiamo, a dimostrazione di quanto abbiamo detto, due testi massonici: Uno del 1945: «In ciascuna Officina deve curarsi l'inscrizione di Fratelli influenti nel mondo profano:  nelle Officine bisogna porre in rilievo i dannosi regimi sociali, politici e religiosi, in modo da poter ivi seminare efficacemente le vere dottrine massoniche; curare le classi dirigenti, la cui istruzione ed ambizione, costituiscono, per le teorie massoniche un terreno assai adatto ad un buon sviluppo» 191. L'altro del 1956: «Si è costituita presso la sede del Governo dell'Ordine la Commissione di Assistenza tecnica a disposizione di tutti i Fratelli che hanno bisogno di assistenza in questioni particolarmente legate alle funzioni generali e amministrative della Capitale. Della Commissione fà parte anche un ufficio di consulenza, per cui essa è in grado di dedicarsi ai più disparati affari (pratiche ministeriali, consulenza tributaria, soccorso sociale, perizie tecniche di qualsiasi genere» 192. Ecco dunque la molla che riesce a far più fiduciosi gli appartenenti alla rispettabile Società. Altro che formazione delle coscienze e costruzione dell'uomo nuovo: sono tutte «aspirazioni platoniche»! Accanto alle dichiarazioni di comodo, qualche massone cerca di dare un quadro esatto della realtà; però, quando non manifesta preoccupazioni troppo concrete, rivela una concezione materialistica del reale che, filosoficamente, è abbastanza dozzinale. Così, ad esempio, F\ Ampelio Magni, già Venerabile della Loggia La Concordia di Firenze nel 1881, stampava sulla Strenna della Rivista della Massoneria Italiana 1890-1891, sotto il titolo «La Dottrina Umana»: «Prima delle religioni con i loro dogmi e colla loro fede era la Terra, gli animali, le piante e gli uomini. Nell'uomo era quanto agli animali, alle piante, alla terra mancava. Vi era il pensiero, ardito, indagatore, ragionante. L'uomo vide la natura; sentì il bisogno. A contatto dell'umano consorzio apprese il bene e il male; si trovò avvolto da aberrazioni, pastoie, tracotanze. Vide gli uomini affaticarsi ad erigere altari e troni, fondare credenze e imperi; vide il sovrapporsi delle classi sociali; né sempre poté darne cagione all'impellente necessità. Frammezzo a tutto ciò si svegliò per intuito nella sua mente e si scolpì nel suo cuore una dottrina di facile intendimento, la quale ingenerò una credenza, semplice, veritiera, sublime» 193. Si può subito vedere quanto sia semplicistica l'impostazione e come sia patetico nell'autore il tentativo di essere originale. Però, l'indulgenza che può nutrirsi verso di lui si dilegua quando si arriva alla bestemmia: «Girato lo sguardo attorno, l'uomo si raccolse in sé stesso, e istintivamente pronunciò il suo "Credo":

nelle Officine bisogna porre in rilievo i dannosi regimi sociali, politici e religiosi, in modo da poter ivi seminare efficacemente le vere dottrine massoniche; curare le classi dirigenti, la cui istruzione ed ambizione, costituiscono, per le teorie massoniche un terreno assai adatto ad un buon sviluppo» 191. L'altro del 1956: «Si è costituita presso la sede del Governo dell'Ordine la Commissione di Assistenza tecnica a disposizione di tutti i Fratelli che hanno bisogno di assistenza in questioni particolarmente legate alle funzioni generali e amministrative della Capitale. Della Commissione fà parte anche un ufficio di consulenza, per cui essa è in grado di dedicarsi ai più disparati affari (pratiche ministeriali, consulenza tributaria, soccorso sociale, perizie tecniche di qualsiasi genere» 192. Ecco dunque la molla che riesce a far più fiduciosi gli appartenenti alla rispettabile Società. Altro che formazione delle coscienze e costruzione dell'uomo nuovo: sono tutte «aspirazioni platoniche»! Accanto alle dichiarazioni di comodo, qualche massone cerca di dare un quadro esatto della realtà; però, quando non manifesta preoccupazioni troppo concrete, rivela una concezione materialistica del reale che, filosoficamente, è abbastanza dozzinale. Così, ad esempio, F\ Ampelio Magni, già Venerabile della Loggia La Concordia di Firenze nel 1881, stampava sulla Strenna della Rivista della Massoneria Italiana 1890-1891, sotto il titolo «La Dottrina Umana»: «Prima delle religioni con i loro dogmi e colla loro fede era la Terra, gli animali, le piante e gli uomini. Nell'uomo era quanto agli animali, alle piante, alla terra mancava. Vi era il pensiero, ardito, indagatore, ragionante. L'uomo vide la natura; sentì il bisogno. A contatto dell'umano consorzio apprese il bene e il male; si trovò avvolto da aberrazioni, pastoie, tracotanze. Vide gli uomini affaticarsi ad erigere altari e troni, fondare credenze e imperi; vide il sovrapporsi delle classi sociali; né sempre poté darne cagione all'impellente necessità. Frammezzo a tutto ciò si svegliò per intuito nella sua mente e si scolpì nel suo cuore una dottrina di facile intendimento, la quale ingenerò una credenza, semplice, veritiera, sublime» 193. Si può subito vedere quanto sia semplicistica l'impostazione e come sia patetico nell'autore il tentativo di essere originale. Però, l'indulgenza che può nutrirsi verso di lui si dilegua quando si arriva alla bestemmia: «Girato lo sguardo attorno, l'uomo si raccolse in sé stesso, e istintivamente pronunciò il suo "Credo":

- Credo nella eterna Materia Madre, di cui ignoro e sempre ignorerò l'origine e la fine;

- E nell'Uomo suo prediletto Figlio; capace - nell'ingegnoso sviluppo della sua mente, nella lotta contro i bisogni, nel socievole umano consorzio - di ogni opera buona e cattiva;

- Il quale dalla Materia fu concepito e nacque dalla Terra, che lo sostiene e lo nutre;

- Patì sotto le convulsioni telluriche, sotto le ferocie del dispotismo sacerdotale e autocratico, sotto le prepotenze e disuguaglianze fisiche e sociali; fu carcerato, torturato, messo in croce, sul rogo, sulle forche, sotto la mannaia e... non sempre venne sepolto;

- Discese nelle gemonie del vizio e della viltà; risuscitando ad ogni nuova generazione;

- Salì alla sublimità della virtù e della gloria e siede accanto al Vero;

- Di là ha da venire con verità e giustizia a giudicare buoni e malvagi, ricchi e poveri, sapienti e ignoranti, potenti o tapini, i vivi ed i morti;

- Credo nel Pensiero, sovrana causa, spirito vivificatore e potente fattore di ordine, di agitazioni, di disordini;

- Credo nel genio, nell'ingegno, nella virtù, derisi, vilipesi, perseguitati, soffocati dai sacerdoti di ogni tempo e Paese, dalla cattolica inquisizione, dalla paurosa autocrazia dei tiranni di ogni stampo, giammai asserviti, uccisi, sepolti;

- Credo alla coscienza onesta, alla comunione dei martiri per il principio della Fratellanza e per il trionfo dell'umanità;

- Al perdono delle offese riparate; alla redenzione del vizio, e alla perfettibilità umana;

- Alla vita intemerata e alla memoria duratura. E così sia» 194.

Il brano citato è la disinvolta esposizione dei consueti temi massonici, quando la Massoneria usava parlare chiaramente. Quello che stupisce è la meditata insistenza della vena blasfema: «Dopo la sua affermazione l'uomo ebbe un fremito nel cervello, si riscosse, e dal pensiero gli uscì una invocazione. Recitò il "Pater":

- O padre mio, o Vero, che leggi nelle menti e nei cuori umani:

- Sia glorificato il tuo santo nome;

- Venga presto il tuo regno;

- Sia fatta la tua Luce come nel pensiero, così nella coscienza;

- Dammi oggi il pane quotidiano: lo scibile;

- E rimettimi il peccato dell'odio per gli ingannatori, come rimetter

devo quello dei dogmi, dei soprusi, e delle sentenze ingiuste dei preti, alle polizie e ai giudici;

devo quello dei dogmi, dei soprusi, e delle sentenze ingiuste dei preti, alle polizie e ai giudici;

- E fà che non sia indotto nella tentazione del dubbio;

- Ma liberami dall'errore e dal falso. Così sia» 195.

Francamente, non è agevole commentare un brano di prosa così... ispirato! È preferibile trascrivere l'ultimo... capolavoro uscito dalla penna di F\ Magni. L'uomo, di cui sopra, «trasse dal petto un respiro di sollievo e superbamente batté col piede la terra. Ma si ravvide e baciando la zolla calpestata, fece un saluto e una preghiera, recitanto l'"Ave": "Ave, alma Terra, piena di grazia; l'eterna materia è con te, tu sei benedetta tra gli astri del firmamento: e benedetto è il gran frutto del ventre tuo, l'Uomo, Santa Terra, madre dell'Uomo, svela ogni tuo mistero adesso e nell'ora della morte. Così sia. E i tre così sia augura siano davvero per il bene dell'umanità» 196. Quanto finora abbiamo detto ci sembra mostri, a sufficienza, quale sia la vera portata del naturalismo massonico e come le quotidiane molteplici mascherature massoniche non valgano a celare la natura spregiudicatamente materialistica di questa istituzione.

|

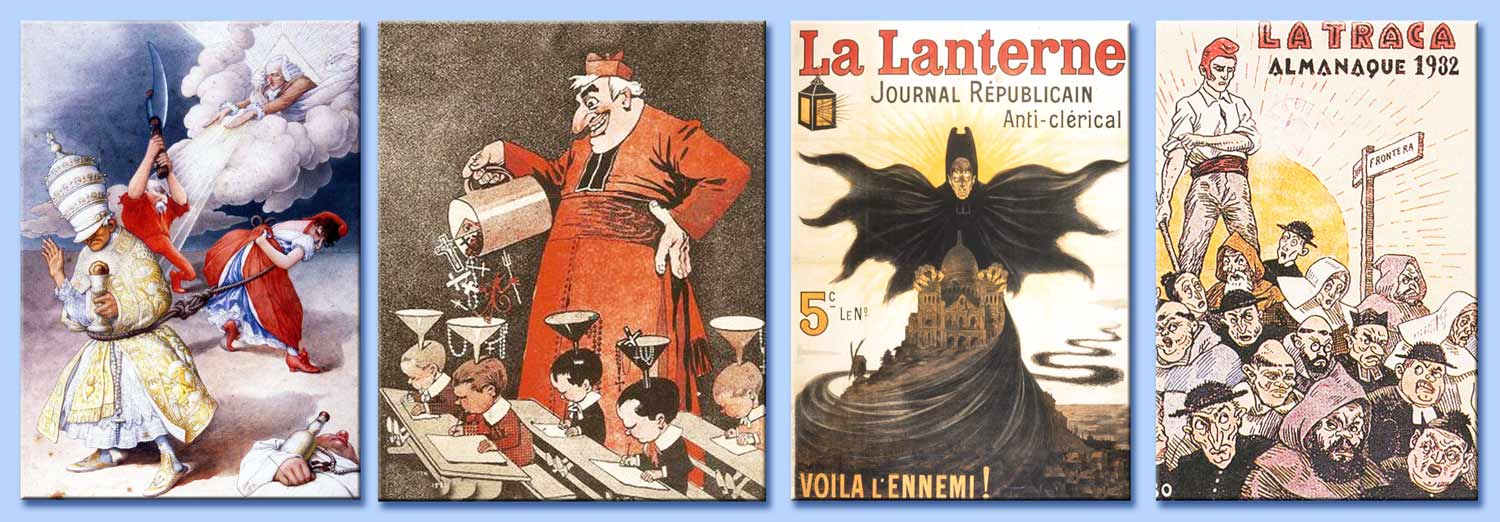

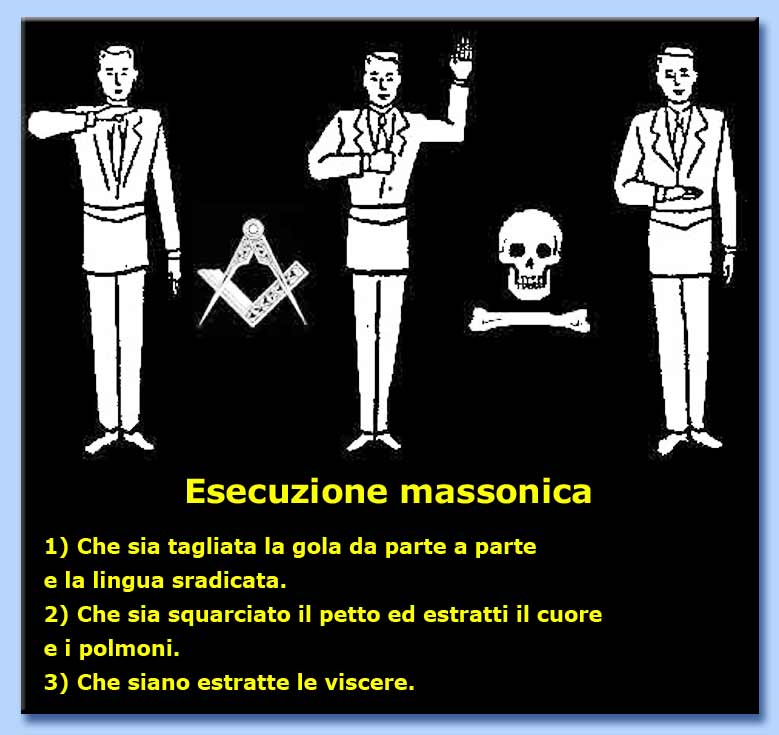

| Stampe anticlericali di chiara matrice massonica. |

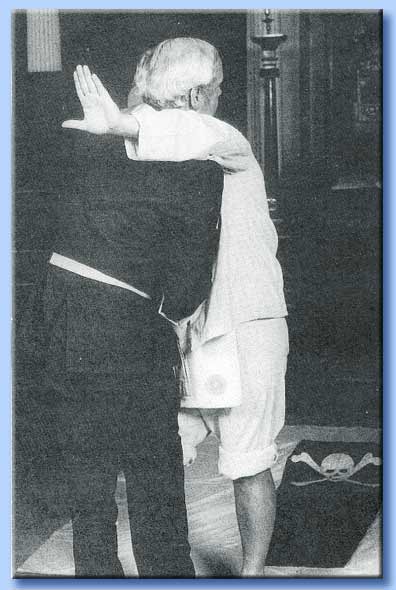

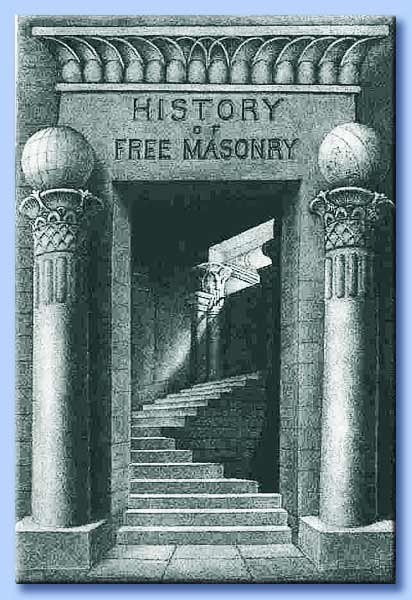

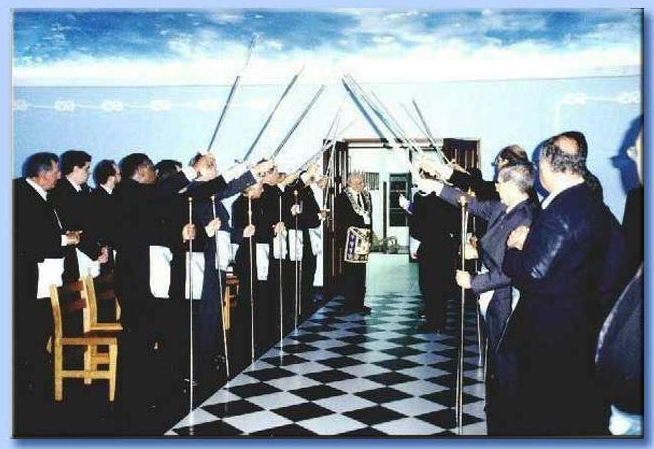

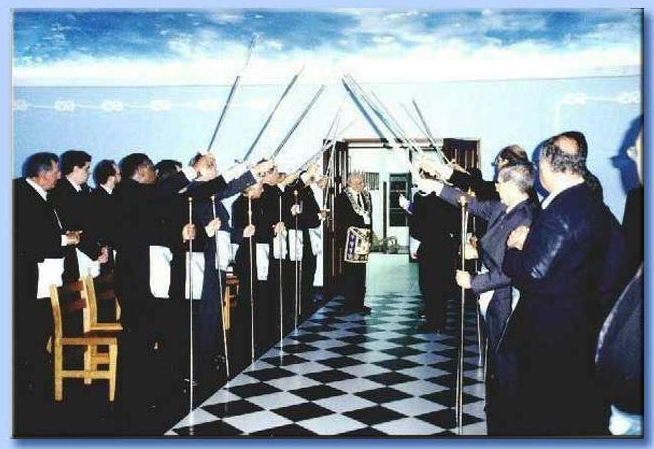

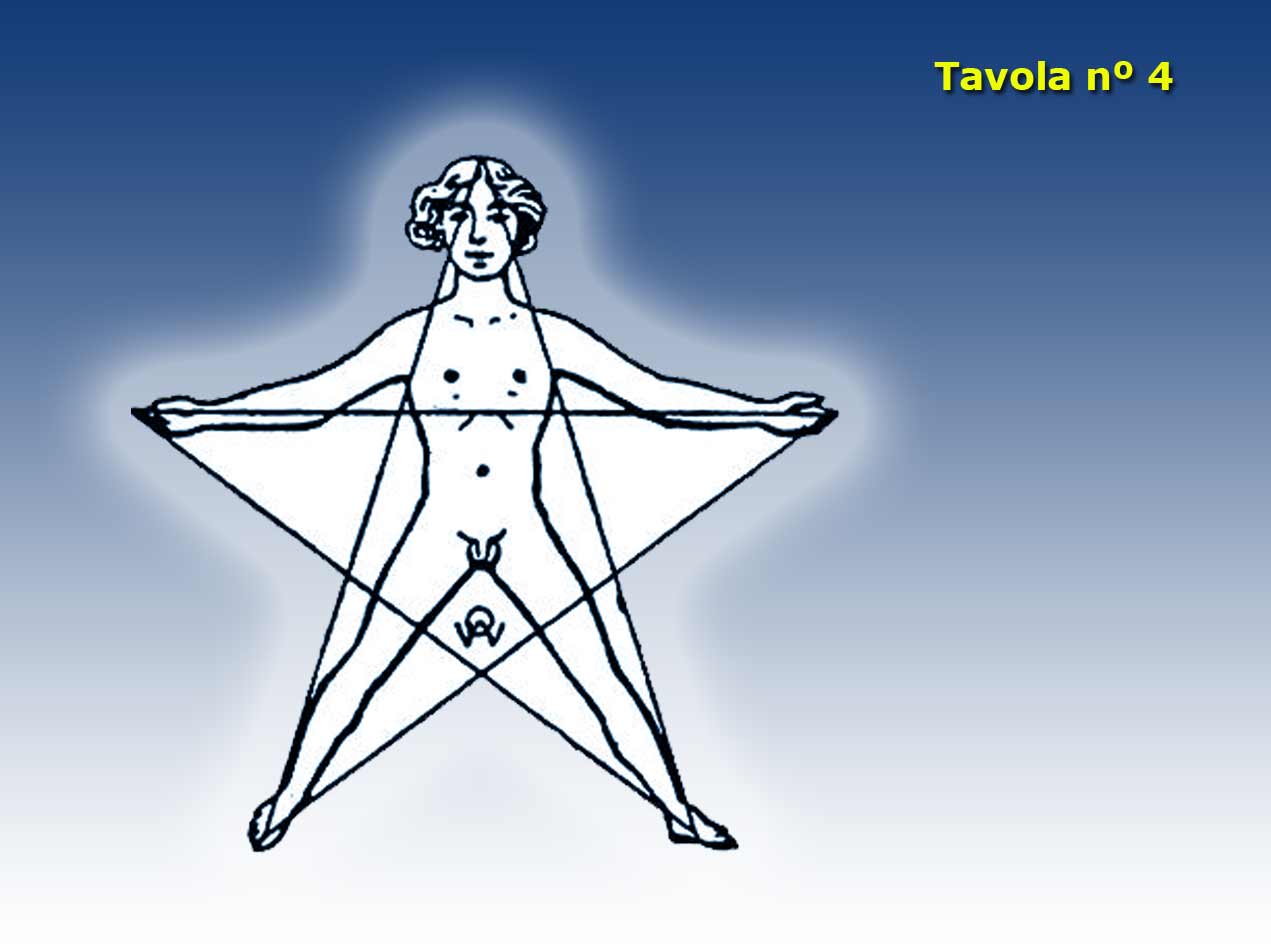

Il quadro che abbiamo delineato non sarebbe completo se non facessimo abbondantemente menzione del momento centrale del naturalismo massonico che è il simbolismo, nel quale vengono a confluire tutte le tendenze finora citate. Il «Libero Muratore», dal momento del suo ingresso in Loggia, si trova dinanzi ad una quantità incredibile di simboli, più o meno accessibili; deve vedersela con le molteplici «parole sacre e di passo» di cui, secondo i più illuminati dei massoni, dovrebbe conoscere il significato letterale e simbolico. I riti massonici, pieni di detti simboli, non sono il retaggio inutile di una tradizione tenuta in piedi dalla forza d'inerzia e dalla staticità massonica; sono invece gli strumenti più efficaci per ottenere dagli iscritti piena e totale ubbidienza e per conseguire quel «lavaggio del cervello» al quale già abbiamo accennato. «Dobbiamo o vogliamo ricordare [...] che nulla in Massoneria è ritualmente superfluo o meramente coreografico, ma tutto necessario e tassativo, perché fondamentalmente essenziale» 197. Ha ragione, quindi, il Gorel Porciatti quando dice: «Nessun rito è senza valore. Anche se compiuto macchinalmente, l'atto ritualistico ha la sua efficacia». E aggiunge: «Consideriamo un massone che si prepara ad entrare in Loggia; con mille preoccupazioni in capo cinge il suo grembiule pensando ad altro; poi prende macchinalmente la posizione prescritta, esegue il segno e la marcia del Grado per giungere finalmente fra le colonne. Anche se eventualmente tutto è stato fatto distrattamente, per abitudine, il massone, senza che se ne renda conto, è occultamente influenzato, cosicché egli non si comporterà mai in Loggia come ad una pubblica riunione. Tutto procede come se ognuno degli atti successivi avesse avuto la sua ripercussione nel dominio misterioso del sentimento. Mancando il cosciente il grembiule avverte il subcosciente che occorre non essere più lo stesso uomo. La mano posta sotto la gola ha avuto realmente la virtù di contenere le passioni nel petto, affinché il segno della Squadra possa affermare senza mentire: “Il mio cervello è calmo e io giudicherò qui con imparzialità, con la rigida equità che mi impone il mio carattere di massone”. Bisogna essere ben mediocri psicologi per guardare con scherno delle pratiche aventi di puerile solo delle apparenze ingannevoli» 198. È purtroppo vero: nella simbologia massonica non c'è nulla di puerile, e si commetterebbe un grosso errore a non considerarla in tutti i suoi molteplici effetti. Invero, i simboli massonici, e più ancora i rituali, sono un forte strumento di suggestione e, diciamo anche, di confusione della coscienza di chi vi partecipa. Questo effetto non è ignoto ai vecchi massoni, tanto che gli autori più avveduti insistono molto sulla necessità di mantenere intatte le caratteristiche tradizionali del rituale massonico: «Chi vuol modificare le forme massoniche non è un iniziato, non è un vero massone. Novatori che pretendete riformare un'istituzione la quale sopravvisse a tante generazioni senza alterare il suo spirito, conservatene i rituali se non volete che le vostre metamorfosi la uccidano»!, sentenzia il Gorel Porciatti 199. Nella Riunione Annuale della Gran Loggia di Palazzo Giustiniani, il 30-31 ottobre 1954, un Venerabile di Torino che diceva di esprimere il pensiero di altri Fratelli, affermava «che non è vero che si senta il desiderio di modernizzare; o meglio chi sente questo desiderio, è probabile che non abbia compreso il senso intimo della Massoneria, che è inscindibile dal rispetto della tradizione. Onde sarebbe una follia rompere con la tradizione» 200. Così pure si esprimeva il Gran Segretario Umberto Genova, in una lettera del 7 marzo 1961: «La conoscenza delle nostre finalità, e aggiungerò un po' di buon senso, non sono patrimonio molto comune alla massa dei Fratelli della nostra comunione. Con tutte le conseguenze che vediamo ogni giorno ad opera dei cosiddetti innovatori, riordinatori, modernisti. Vedremo cosa accadrà». Tutti quindi concordano nella necessità inderogabile del tradizionale insegnamento simbolico a mezzo dei rituali: «È nostro dovere alimentare la fiaccola dell'insegnamento esoterico, proseguire la tradizione iniziatica; compenetrarsi della profonda necessità rappresentata dalla iniziazione al 3º Grado che è la chiave dei Misteri massonici, la base per lo studio, per la meditazione, per lo sforzo intuitivo, per tutto quel segreto e tenace lavoro di mente e di cuore che deve dare ad ogni massone la rivelazione dei Misteri dell'Ordine» 201. L'iniziazione dunque assolve nella Massoneria ad una funzione fondamentale, non solo speculativa ma pratica; e di fatto lascia tali tracce da indurre a pensare che avere avuta una seria iniziazione equivalga ad essere massone per tutta la vita. Galeazzo Ciano (1903-1944) scriveva nel suo Diario: «Ho un colloquio con Padre Tacchi Venturi [...] Tacchi Venturi diffida di Starace. Dice: “Chi è stato tre puntini, lo rimane per tutta la vita”» 202.