|

Cacciatori Albanesi dell'Esercito Napoletano

|

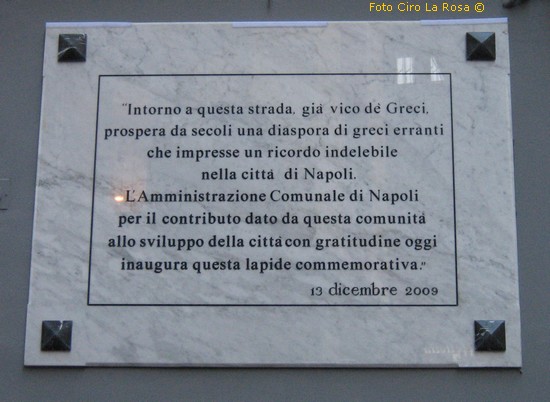

"Molte famiglie albanesi, macedoni e greche di confessione cristiana-ortodossa e cattolica nel periodo che va dal XIII secolo al XVI furono costrette alla diaspora per l'avanzata dei Turchi mussulmani, che occuparono i loro territori. Per non subire il crudele dominio Ottomano, si rifugiarono nell'Italia meridionale, terra di popoli di grande tolleranza ed apertura mentale, che accettarono ben volentieri queste famiglie costrette all'esilio, le quali ricambiarono sempre con gratitudine, integrandosi ed assimilando al meglio la cultura popolare meridionale, pur tenendo sempre presente le proprie origini e conservando ancor oggi la loro lingua, usi e costumi. Questa rubrica è un piccolo omaggio a queste famiglie, affinché non ne vada persa la memoria, che hanno notevolmente arricchito il nostro patrimonio culturale."

|

| |||||||||||||||||

| |||||||||||||||||

Filo della Torre di Santa Susanna

Titoli: ramo primogenito: conte di Torre di Santa Susanna, conte, col predicato : della Torre; ramo secondogenito: marchese di Montesilvano, conte, nobili dei conti di Torre di Santa Susanna, col predicato: della Torre.

Dimora: Altamura, Bari, Roma.

Antica famiglia di origine greca, dal cognome originario Philo, della quale si hanno notizie dal XIII secolo. Molti membri della famiglia furono cavalieri di giustizia dell'Ordine di Malta e dell'Ordine Costantiniano di San Giorgio, resa illustre da uomini d'arme, governatori, prelati e dottori, fedeli alla Patria Napolitana.

Le prime notizie certe si hanno da un “mutuandi” compilato il 23 gennaio ed il 15 febbraio 1270 dal giustiziere dell'Erario di Terra Bari, con Nicolaus de Filo (Archivio di Stato di Napoli, Cancelleria Angioina, Registro 5, foglio 73 e seguenti); nel catalogo dei “Baronum et pheudatariorum et nobillium...” compilato per ordine di re Carlo I d'Angiò nel 1282, compare tra i nobili di Altamura Leo de Fila (Archivio di Stato di Napoli, Cancelleria Angioina fascicolo 45, folio 1-97) Iscritta “ad antiquo” al patriziato di Altamura ricoprendo gli incarichi di Camerlengo e di Giudice della Bagliva, di Eletto e Sindaci del ceto patrizio.

Antonio Filo (Philo), nobile d'Altamura, fondò nel 1441 fondò un beneficio ecclesiastico di “jus patronato” per la sua famiglia col titolo di San Salvatore. Tale beneficio venne ampliato dal figlio Giovanni che si trasferì a Rodi per conto dell'Ordine dei cavalieri di San Giovanni di Gerusalemme e nominato gran maestro dell'Ordine il 18 febbraio 1477; egli stesso fu ambasciatore dell'Ordine per concludere e firmare la pace col re di Tunisi e costituire in Tunisi un consolato di Rodi affidato a Geronimo Barbo (Proc. Nobilitatis pro nobili puero Bisantio Philo, 1703; Archivio Gran Priorato di Capua; ricezione di Bisanzio Filo, 1791; Archivio del Governo a Malta: proc. Filo, volume 4295, fol.28/29). Il “nobilis vir” Pascasius de Filo contribuì alla conquista di Taranto da parte di Ferrante d'Aragona ed essendo sindaco dei nobili di Altamura fece sottomettere la città agli Aragonesi, per tali servizi Ferdinando I d'Aragona gli rilasciò due diplomi: col primo concesse a lui ed ai suoi eredi una rendita annua di dieci once sui diritti di dogana di Bari, dato in Altamura il 3 dicembre 1463; col secondo concesse una torre con annessa terra oltre il fossato di Altamura, dato in Matera il 24 gennaio 1464; il 21 gennaio 1464 il sovrano accordò capitoli di concessione alla città di Altamura su “petizione de' Nobili Giorgio e Pasquale de Filo” in data 21 gennaio 1464.

Pietro Aurelio ottenne da Carlo V,con diploma rilasciato a Bruxelles il 2 gennaio 1544, il riconoscimento di antica nobiltà e nominato “famigliare e commensale domestico” dell'imperatore; Pietro Aurelio Juniore, ottenne il feudo di Torre di Santa Susanna, nel 1723 con Allegrocore, Galesano, Paretaldo, Surboli, Tubiana, Vetrara; il figlio Bisazio ebbe l'elevazione a contea del feudo di Torre di Santa Susanna. Con decreto del 26 settembre 1788, la Gran Corte della Vicaria riconobbe l'ascendenza della famiglia dall'identità del cognome nelle sue varie forme: Filo, Fili, de Philo, Philus (Archivio di Stato di Napoli; pandetta 3643). Con risoluzione Sovrana, del re del Regno delle Due Sicilie, del 12 agosto 1857 venne concesso a tutti i maschi del casato il titolo di conte.

Con rinuncia del duca Sanfelice di Acquavella in favore della matrigna Giuditta Filo, questa venne decorata del titolo di marchese di Montesilvano, titolo reso trasmissibile, con RR.LL.PP. Del 5 luglio 1896, alla discendenza del fratello conte Carlo Filo della Torre di Santa Susanna. Ammessa al “Reali baciamani” dal 1803, nelle Regie Guardie del Corpo nel 1839.

Pietro arcivescovo di Acerenza nel 1279; Roberto dottore in teologia, notaio apostolico e vicario Vescovile di Altamura, nominato vescovo di Martorano il 9 aprile 1590; Nicolantonio cameriere segreto di papa Clemente X, rifiutò la nomina cardinalizia, morì in odore ddi santità, ed in suo onore vennero battezzate con il nome di Filo le ossa di un Martire sconosciuto, ossa che sono da generazioni custodite dal capo famiglia del casato; Bisanzio I dottore, vicario generale di Altamura, di Trani e Bitonto, nominato vescovo di Oppido il 8 febbraio 1697, vescovo di Ostuni l'11 aprile 1707; Bisanzio II conte della Torre, cavaliere di giustizia dell'Ordine di Malta nel 1702, oratore e poeta; Massenzio canonico di Ostuni e vicario generale di Altamura, vescovo di Castellaneta l'11 maggio 1733, nominato vescovo assistente al Soglio Pontificio, fondò una biblioteca ed un ospedale; Bisanzio III, juniore, conte della Torre, cavaliere di giustizia e poi d'onore e devozione dell'Ordine di Malta, durante il periodo della Repubblica Partenopea restò fedele alla sua Patria ed ebbe dal cardinale Ruffo, il 20 maggio 1799, il comando della piazza di Altamura, nel 1816 insignito delle Chiavi d'Oro e con Regio Rescritto del 22 marzo 1825 venne nominato presidente del Consiglio Provinciale di Terra di Bari; Gaetano, conte della Torre, cavaliere d'Onore e devozione dell'Ordine di Malta, croce dell'Ordine Pontificio di San Gregorio Magno, gran cordone del Real Ordine di Francesco I, gentiluomo di camera con esercizio di Sua Maestà re Francesco II di Borbone; Giovan Tommaso capitano delle milizie urbani di Altamura e Gravina, Diego morì nella I Guerra Mondiale il 21 agosto 1917 presso la città di Selo.

Il ramo primogenito investito del titolo di conte di Torre Santa Susanna con D.M. di Riconoscimento del 15 giugno 1897;

il ramo secondogenito investito del titolo di marchese di Montesilvano, conte, nobile dei conti di Torre con RR.LL.PP. Del 5 luglio 1896 e D. M. di Riconoscimento del 28 novembre 1896.

Il casato è iscritto nel Libro d'Oro della Nobiltà Italiana e nell'Elenco Ufficiale Nobiliare Italiano anno 1933.

Arma: d’azzurro alla banda d’oro accompagnata da due stelle comete dello stesso;

alias: d’azzurro alla banda di rosso accompagnata da due stelle comete d’argento.

| |||||||||||||||||

Filocamo o Filogamo

Titoli: nobile

Dimora: Reggio Calabria

Famiglia di origine greca, passata in Calabria in tempi remoti, si crede verso il X secolo. Aggregata al primo ordine civico di Reggio ed a quello di Messina nel 1585, ricevuta nel Sovrano Militare Ordine di Malta nel 1749; Francesco con Breve Pontificio (Decreto) del 1921 venne decorato del titolo di conte della Candelora con riconoscimento del solo Stato Pontificio.

Iscritta nell’Elenco Ufficiale Nobiliare Italiano del 1922.

Arma: 1° d’azzurro ad una stella d’oro, 2° d’oro, 3° d’argento.

| |||||||||||||||||

Titoli: conte

Dimora: Manfredonia, Napoli

Famiglia di origine albanese detta de Florea che ha come capostipite Galeotto Franco Florea di Scutari signore d’Albania, i suoi discendenti dovettero riparare in Italia nel XII secolo quando le loro terre vennero invase dai Turchi, si stabilirono a Venezia e poi verso la fine del XIV secolo in Manfredonia, mentre un altro ramo si stabilì nel Friuli nell’anno 1460. Il casato iscritto “nell’Elenco dei Baroni di Terra del Lavoro” del 1239, ottenne il privilegio di conte di Huiz, Persano e Sandionisio nel 1312, possedette vari feudi tra cui Cantalupo, Montagano, Oppido, Palma, Roccaguadagna, Santangelo ed altri.

Giorgio Franco (+1252) signore d’Albania (de Florea) al seguito dell’imperatore Federico II si stabilì nel Napoletano, furono suoi eredi Andrea e Galeotto, quest’ultimo barone di Terra del Lavoro e giustiziere del Contado del Molise e di Terra del Lavoro; Tommaso barone di Roccaguadagna regnando Carlo I d’Angiò; Ruggiero “generalissimo” di re Pietro I d’Aragona, il quale ottenne una splendida vittoria contro i Turchi nel 1303; PIETRO capitano di giustizia in Sessa; Michelangelo ciambellano di Roberto d’Angiò e capitan generale di Bari e Basilicata e portolano delle Puglie; Giannotto “familiare” di Roberto d’Angiò, in possesso dei feudi di Sandionisio e Persano per se ed i suoi eredi in perpetuo con i diritti di conti e baroni del Regno; Angelo religioso dell’Ordine dei Predicatori in Santa Maria Novella in Firenze, creato cancelliere del Regno, da re Roberto d’Angiò, per essersi adoperato per la pace tra re Ludovico d’Ungheria e Ludovico principe di Taranto; Filippo, ciambellano di re Carlo III d’Angiò Durazzo, riuscì a catturare Ottone di Brunswich principe di Taranto marito della regina Giovanna I e ne venne gratificato con un feudo in terra di Lecce ed una cospicua somma di denaro. Jacopo ciambellano di Carlo III, creato da re Ladislao maresciallo del Regno, Consigliere di Stato, giustiziere di Principato; Petruccio signore di Oppido, maresciallo del Regno di re Ladislao, tesoriere del porto di Manfredonia, capitano di giustizia dell’Isola di Lipari; Carlo Jacopo conte di Sanpolo nel 1431, titolo per se e i suoi eredi. I fratelli Annibale, Scipione, Domenico e Giorgio ottennero da re Alfonso II d’Aragona, in perpetuo, la nomina a “regi familiari” con il diritto di usufruire “de tuti li honori, gratie et privilegi lo che nel più lato senso godono i Gentil homini de la Real Casa”; Giovanni archiviario della Regia Camera nel 1552; Isabella fondatrice in Manfredonia del Monastero di Santa Chiara nel 1592; Giacomo che edificò a proprie spese il teatro di Manfredonia nel 1692. Federico, Michelangelo ed Antonio in Manfredonia e Cesare in Napoli viventi nell’ultima metà del XIX secolo.

Arma: interziato in fascia: nel 1° d’argento all’aquila bicipide di nero, nel 2° d’azzurro al leone uscente d’oro caricato da un lambello a quattro punte dello stesso, nel 3° di rosso alla fascia d’oro dalla quale partono tre bande dello stesso.

| |||||||||||||||||

| |||||||||||||||||

Titoli: nobile dei marchesi di Terranova

Dimora: Napoli, Mesagne

Famiglia originaria della Grecia, iscritta nel primo ordine civico di Brindisi; Scipione ottenne il possesso di Carovigno e del marchesato di Serranova nel 1678; nel 1796 i fratelli Donato Maria e Vincenzo ricevuti per “giustizia” nell’Ordine di Malta ed iscritti al Priorato di Barletta; con Riconoscimento Ministeriale del 19 ottobre 1892 riconosciuta nel titoli di nobile col predicato dei marchesi di Serranova; Giorgio, nobile dei marchesi, Aslan capitano di vascello, cavaliere dell’Ordine Militare di Savoia, decorato di due medaglia al valor militare, promosso per meriti di guerra, viventi nella prima metà del XX secolo; Ugo tenente del “Reggimento Cavalleria Lodi” caduto nella guerra Italo-turca a Sciara-Sciatt il 23 ottobre 1911, decorato di due medaglie d’argento al valor militare.

Iscritta nel Libro d’Oro della Nobiltà Italiana, iscritta nell’Elenco Ufficiale Nobiliare Italiano anno 1922.

Arma: d’oro al leone tenente tre spighe di frumento sostenuto da un monte di tre colli il tutto nero.

| |||||||||||||||||

La Greca

Titoli: marchese di Polignano

Dimora: Napoli, Arcidosso, Bari

Si ritiene di origina greca come testimonia lo stesso cognome, già nota a Napoli ed in terra di Puglia sin dal XVI secolo. Pasquale ottenne il feudo di Polignano nel 1796; decorata col titolo di marchese con Real Privilegio del Regno di Napoli in data 20 ottobre 1798.

La Famiglia è iscritta nell’Elenco Ufficiale Nobiliare Italiano anno 1922.

Arma: d’azzurro alla torre d’oro poggiata d’argento, con due stelle d’oro, una fascia divisa d’oro caricata di un’aquila di nero di un leone al naturale sormontati da una stella d’argento e una d’oro

Alias: troncato: nel primo partito d'oro all'aquila di nero, di rosso al leone d'argento; nel secondo d'azzurro alla torre di due palchi d'oro merlati alla guelfa, il primo di sette ed il secondo di quattro pezzi; sul tutto di nero alla fascia accompagnata nei quattro angoli da una stella il tutto d'oro ( D. M. di riconoscimento dell' 11 maggio 1928).

| |||||||||||||||||

| |||||||||||||||||

Titoli: duca di Sinagra, di San Biagio

Dimora: Sinagra, Palermo

Di origine greca, portata in Sicilia da Antonio che sposò Miuzza Paternò nel 1406; Girolamo iscritto nella Mastra Nobile del Mollica nel 1590, acquistò il feudo di Fegogrande con il castello la tonnara e la marina di Capo d’Orlando ottenendone l’investitura l’8 agosto 1595, fu tra i fondatori dell’Ordine della Stella in Messina, barone di Sinagra; Blasco giudice della Corte Pretoriana in Palermo nel 1612/13 e della Gran Corte 1625; Tommaso, dottore in legge, “maestro secreto” (segretario di Stato) del Regno di Sicilia nel 1628; Girolamo con privilegio del 16 novembre 1654 ottenne il titolo di duca di Sinagra; Diego duca di Sinagra e cavaliere dell’Ordine di San Giacomo della Spada; Diego presidente del Tribunale del Regio Patrimonio, luogotenente del Giustiziere del Regno, reggente del Consiglio d’Italia nel 1687 (organo amministrativo e fiscale del Viceregno), duca di San Biagio con privilegio del 25 maggio 1687; Giuseppe Antonio capitano di giustizia in Palermo 1671 e pretore 1690/91, ottenne il titolo di principe di Sant’Antonino il 27 aprile 1687; Giovanni Antonino con privilegio del 7 settembre 1665 ottenne il titolo di barone di Ciancimino e Santa Rosalia, presidente del Tribunale del Regio Patrimonio, reggente del Consiglio d’Italia, vicario generale in Messina, con privilegio del 10 agosto 1693 ebbe il titolo di duca di Cesarò dell’Isola; Ludovico , duca di San Biagio, ottenne la nomina a “Grande di Spagna” il 24 agosto 1727 ed in eredità al figlio Pietro; Diego console del commercio in Palermo 1746 e senatore nel 1749/50, 56, 57, governatore del Monte di Pietà nel 1791, Antonino proconservatore di Sinagra 1761; Cono stessa carica 1797/1810; Bernardo con sentenza del tribunale della gran Corte Civile e del Concistoro ottenne la nomina a conte di Naso con investitura del maggio 1811. Questa fu l'ultima investitura, successivamente la famiglia fu rappresentata da don Sebastiano Luciano, sindaco di Sinagra; a lui successe il figlio Antonino Leone (1862-1938) che fu anch'egli sindaco e proprietario del castello di Sinagra; gli successe il figlio Sebastiano Gaetano che non ebbe eredi, ed a lui succede Teobaldo, figlio del fratello Giuseppe, a cui seguirà il primogenito Giuseppe, artista e pittore, che attualmente vive e lavora in Biella.

Iscritta nell’Elenco Ufficiale Nobiliare Italiano anno 1922.

Arma: d’azzurro a due bande d’oro sotto la fascia divisa accompagnata da cinque stelle, la divisa sostenente un drago passante al giglio il tutto d’oro.

| |||||||||||||||||

| |||||||||||||||||

|

Titoli: nobile

Dimora: Napoli

Famiglia di origine greca, il cui cognome originario era Lekkas, trasferitasi a Napoli sul finire del XVIII secolo, facente pare della nutrita colonia ellenica stabilitasi nel Regno di Napoli che dette uomini di fedeltà all’esercito Napoletano nei reggimenti Macedoni fin dai tempi di Carlo III. Dichiarata nobile per l’ammissione nella “Compagnia Reale delle Guardie del Corpo”. Demetrio (Drimades (Grecia) 24 aprile 1779 – Napoli 21 aprile 1862) tenente generale dell’Esercito del Regno delle Due Sicilie, ispettore generale della Fanteria di Linea nel 1860, cavaliere dell’Ordine di San Giorni della Riunione, dell’Ordine del Santo Salvatore di Grecia, dell’Ordine di Sant’Anna di Russia e di San Michele di Baviera, all’entrata di Garibaldi a Napoli diede le dimissioni non volendo prestare giuramento agli occupanti savoiardi, è sepolto nella Chiesa Greco-Ortodossa di Napoli. Il figlio Achille (Napoli 7 febbraio 1832 – Napoli 9 febbraio 1900) capitano di Seconda Classe dell’Arma del Genio dell’Esercito delle Due Sicilie non volle entrare nell’esercito italiano e si ritirò a vita privata.

Arma: non ci sono riferimenti al colore dei metalli e degli smalti che lo compongono.

| |||||||||||||||||

Marchianò de’ Coronei

Residenza: San Demetrio Corone (Cs)

Titoli: nobile

L’antichissima e prestigiosa famiglia greco-alabanese dei Marchianò de’ Coronei, giunta in Italia nel 1533 per grazia dell’Imperatore Carlo V (N.d.A. come la famiglia Trasci) si è estinta nella sua linea patrizia primogenita con la morte della nobildonna Maria Matilde Orizia Marchianò avvenuta a Santa Sofia d’Epiro (Cs) il 2 aprile 1912. La stessa era nata a San Demetrio Corone (Cs) il 12 gennaio 1833, unica erede di Pietro Paolo Marchianò e Maria Vincenza Cadicamo, ed aveva sposato il 2 ottobre 1856 il cugino primo nobile Gabriele Baffa Trasci (1833 + 1907) di Vincenzo e Agata Marchianò, figlia quest’ultima di don Gennaro e donna Marcellina d’Ayello.

Nel XVI secolo troviamo tale sig. Baldassarre Marchianò de’ Coronei che, nel 1583, compariva come rappresentante e procuratore del vescovo monsignor Spinelli, abate commendatario della badia di S. Benedetto Ullano (Cs), nella stipula dei capitoli del 19 novembre 1583 con la popolazione albanese stipulati dal notaio Giacomo de Pretis in Montalto.

La famiglia in San Demetrio Corone (Cs), si divise, nel corso dei secoli, in molteplici rami, appartenevano: Giovanni, che, nato nel 1580 e coniugato con Beatrice Capparelli, nel XVII secolo fu cappellano della chiesa di San Demetrio; Giovanni (XVIII sec.) il quale all’atto della stesura della “Platea dei beni di Sant’Adriano” tra il 1756 ed il 1761 ricopriva l’ufficio di Procuratore generale dell’Abate don Nilo Malena; Fedele (1789 + 1845), filo-francese, fu confidente di Letizia Bonaparte madre dell’Imperatore Napoleone, direttore del Seminario di Bisignano e cappellano della chiesa di San Ferdinando in Napoli; il reverendissimo Gennaro (+ 1726) autore di un’opera teologico-dogmatica sul pensiero di S. Tommaso, il Magnifico Maurizio Luigi (1730 + 1810), gentiluomo sposato con la Magnifica Lucrezia Lopez (1735 + 1802), che, sul finire del XVIII secolo, fu parte di una famosa vertenza civile contro l’allora governatore di San Demetrio, Vincenzo Altomari. Altri personaggi degni di nota furono: la monaca di casa Agatha che moriva nella seconda metà del XVIII secolo venendo ritenuta dal popolo in odore di beatitudine ed il Magnifico Gennaro (1767 + 1821), attivo rivoluzionario giacobino durante il periodo filofrancese, nonché implicato nei moti napoletani del 1799, fu per molti anni Governatore di San Demetrio Corone, marito della nobildonna Marcellina d’Ayello dalla quale ebbe tre figli: don Pietro Paolo (1800 + 1947), giudice, sposato con Maria Vincenza Cadicamo (1813 + 1846), i quali ebbero un'unica figlia ed erede universale di tutte le sostanze della famiglia Maria Matilde Orizia (1838 + 1912) che nel 1856 sposò il cugino primo, nobile Gabriele Baffa Trasci; donna Agatha (1809 + 1894) sp. 1828 con nobile Vincenzo Baffa Trasci: ebbero molti figli tra i quali Gabriele (che sposa la cugina Maria Matilde Marchianò) e Maria Zita de las Mercedes Baffa Trasci (1836 + 1864) che nel 1856 sp. il nobile Giuseppe Toscano; donna Maria Lucrezia (1804) sp. 1833 don Angelo Maria Jeno.

N.d.A.: Si ringrazia il dottor Demetrio Baffa Trasci per le utilissime notizie relative al casato.

Stemma: di rosso alla palma al naturale sinistrata da un drago che vi si arrampica sempre al naturale.

| |||||||||||||||||

Titoli: nobile

Dimora: Napoli, Altamura

Di origine greca stabilitasi in Conversano ed in Altamura ed iscritta nel suo primo ordine civico, diede vari personaggi di toga e di dignità ecclesiastica, ricevuta nell’Ordine di Malta, ed in quello Costantiniano in persona di Domenico nel 1830; Pietro cavaliere di “croce di giustizia” dell’Ordine Costantiniano nel 1840; dichiarata ammissibile nel Corpo delle Regie Guardie del Corpo dalla Commissione per i Titoli di Nobiltà il 1 marzo 1850 in persona di Luca, proveniente dalla “Compagnia delle Regie Guardie del Corpo”, che in qualità di 1° tenente dello “Stato Maggiore” dell’Esercito del Regno delle Due Sicilie, in forza nella “2ª Brigata Ruffano”, ha partecipato alla campagna del 1860/61 per la difesa del Regno delle Due Sicilie.

Iscritta nell’Elenco Ufficiale Nobiliare Italiano anno 1922.

Arma: d’azzurro al terrazzo di verde al leone al naturale coronato d’oro.

| |||||||||||||||||

Titoli: nobile

Dimora: Napoli, Roma

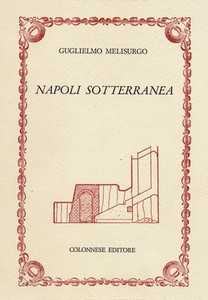

Famiglia distintasi nelle scienze e nelle arti con valenti rappresentanti. Originaria dell’isola di Creta e di Corfù dei ducali greci “Melissenos e Melissurgos”, passò in Italia con Emanuele Mellissurgos che si rifugiò a Bari quando i Turchi invasero l’isola di Creta il 4 settembre 1692; da lui discesero Spiridone e poi Francesco, Nicola, Giulio Cesare.

Riconosciuta nobile con D. M. del 26 giugno 1895; Alfonso commendatore della Corona d’Italia; Guglielmo ingegnere, architetto, cavaliere Ufficiale dell’Ordine Mauriziano, ingegnere

dell’Ufficio Tecnico del Comune di Napoli dal 1883 al 1900, ispettore delle opere del “Risanamento” della città di Napoli, perito tecnico dell’Avvocatura Municipale, direttore dell’Ufficio Tecnico del Risanamento 1900/7, professore onorario della Scuola Superiore di Architettura delle Belle Arti di Napoli, autore della prima ricerca documentata sulle profondità e caverne della città di Napoli con il tomo dal titolo “Napoli Sotterranea” edito nel 1889; Emanuele ideatore della prima linea ferroviaria dell’Appennino (Napoli – Bari – Brindisi) di cui ne ebbe la concessione da re Ferdinando II di Borbone; Giulio Cesare progettò per la città di Napoli via Partenope, via Caracciolo, la ferrovia Cumana a fine del XIX secolo. dell’Ufficio Tecnico del Comune di Napoli dal 1883 al 1900, ispettore delle opere del “Risanamento” della città di Napoli, perito tecnico dell’Avvocatura Municipale, direttore dell’Ufficio Tecnico del Risanamento 1900/7, professore onorario della Scuola Superiore di Architettura delle Belle Arti di Napoli, autore della prima ricerca documentata sulle profondità e caverne della città di Napoli con il tomo dal titolo “Napoli Sotterranea” edito nel 1889; Emanuele ideatore della prima linea ferroviaria dell’Appennino (Napoli – Bari – Brindisi) di cui ne ebbe la concessione da re Ferdinando II di Borbone; Giulio Cesare progettò per la città di Napoli via Partenope, via Caracciolo, la ferrovia Cumana a fine del XIX secolo.

Iscritta nel Libro d’Oro della Nobiltà Italiana, iscritta nell’Elenco Ufficiale Nobiliare Italiano anno 1922.

Arma: d’azzurro a tre monti di verde, da tre margherite gambute fogliate al naturale, al capo di quattro api d’oro al sole dello stesso movente al cantone destro.

| |||||||||||||||||

| |||||||||||||||||

Titoli: duca, marchese di Marescotti

Dimora: Napoli, Potenza

Originaria dell’Albania trapiantata in Calabria nel XIV secolo. Vincenzo, giureconsulto di eccezionale valore, presidente della Suprema Corte di Giustizia del Regno delle Due Sicilie, con l’avvento dell’Unità d’Italia venne nominato primo presidente della Corte di Cassazione di Napoli, proclamò l’8 novembre del 1860 i risultati farsa del “Plebiscito” per l’annessione dell’ex Regno delle Due Sicilie al regno sabaudo, alla sua persona è intitolata una strada nella città di Napoli. Giunsero ad alti gradi della magistratura: Domenico, Ilario, Nicola, Vincenzo; Francesco grado onorifico di primo presidente della Corte di Cassazione nella prima metà del XX secolo; Ugo, tenente aviatore, medaglia d’oro alla memoria caduto in combattimento aereo nel 1916 durante la 1ª guerra mondiale, anch’egli ha una strada intitolata nella città di Napoli. Il casato venne insignito del titolo di duca con anzianità dal 1722, di marchese di Marescotti con anzianità dal 1719; Giovanni, duca e marchese, fu vice prefetto e vice podestà della città di Napoli durante il ventennio fascista (1922/1943), commendatore dell’Ordine della Corona d’Italia, cavaliere dell’Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro.

Iscritta nel Libro d’Oro della Nobiltà Italiana, iscritta nell’Elenco Ufficiale Nobiliare italiano anno 1922.

Arma: troncato. 1° d’argento a tre rose rosse, 2° d’azzurro alla stella d’argento in punta.

| |||||||||||||||||

| |||||||||||||||||

Titoli: barone del Piraino

Dimora: Palermo, Messina, Patti

Famiglia di origine greca, le prime memorie certe si hanno con Anfusio cavaliere greco e Signore del castello di Sterope all’epoca della dominazione bizantina. Nell’anno 892 il castello venne assediato dai saraceni, i quali stipularono condizioni di resa con Anfusio, ma i patti non vennero mantenuti: egli venne assalito, ma si rivalse sul figlio del comandante saraceno Vindecair, da lui tenuto in ostaggio, uccidendolo, ma a sua volta venne trucidato dai saraceni. Questo tragico avvenimento diede il nome al casato e alla città di Patti, edificata dai saraceni. Il casato fu iscritto nella Mastra Nobile di Messina negli anni 1798/1807.

Ansaldo fu uno dei promotori della venuta dei Normanni in Sicilia per la liberazione dell’isola dal giogo saraceno; Riccardo stradigoto (giudice criminale) di Messina nel 1137; Pellegrino vescovo di Mazzara, gran protonotario del Regno nel 1280, gran cancelliere del Regno nel 1300.

Luzio fu uno dei capi, assieme a Giovanni da Procida, della congiura dei Vespri Siciliani, resse le città di Girgenti (Agrigento) e di Naro a nome di re Pietro d’Aragona, per i servigi resi venne nominato barone da re Federico II d’Aragona nel 1325; Pellegrino combatté contro gli Angioini di Napoli e con 12 galee affrontò l’ammiraglio Guglielmo di Lauria, comandate delle a flotta napoletana, nel 1300 ma venne fatto prigioniero preso l’isola di Ponza; Ansaldo barone in Messina, cavaliere di re Ludovico d’Aragona; Nicolò signore di Scaletta, di Foresta, di Fraina, Attilia e Guidomandri; Giovanni signore del feudo di Placa, gran siniscalco di Sicilia; Italiano cavaliere dell’Ordine Militare di Malta nel 1492; Bartolomeo senatore in Messina, barone di Linguaglossa; Ansaldo senatore di Messina, barone di Belvedere, tra i fondatori dell’Ordine Militare della Stella, nonchè confratello della “Compagnia della Pace” di Palermo; Scipione cavaliere dell’Ordine di Malta, morì in combattimento all’assedio di Malta tenuto dadi saraceni; Andrea senatore in Messina, principe dei Cavalieri dell’Ordine Militare della Stella nel 1644; GIOVANNI cavaliere dell’Ordine di Malta nel 1566; Domizio giudice della Regia Gran Corte; Bartolomeo minore conventuale, maestro in Teologia, vescovo Badense; Carlo cavaliere di Malta nel 1710; Francesco duca di Sorrentino “pari” del Regno di Sicilia, poeta e cultore di medicina; il ramo dei duchi di Sorrentino si estinse col matrimonio di Carolina Patti con il casato Settimo. Il casato edificò in Messina l’Ospedale di San Luca. Vincenzo guardia del corpo a cavallo della ”Compagnia delle Reali Guardie del Corpo” nei ruoli attivi dell’Esercito del Regno delle Due Sicilie anno 1860.

Rappresentate del casato nei primi anni del XX secolo Giuseppe barone del Piraino, vivente in Palermo.

Arma: spaccato d’oro e di rosso, alla sbarra d’azzurro sul tutto.

| |||||||||||||||||

|

Titoli: Conte, barone, signore d’Aragona, patrizio bizantino, nobile di Valenzana, di Rutigliano, di Conversano, di Locorotondo, di Bitritto, cavaliere ereditario, col trattamento di don e donna

Dimora: Toscana, Puglia.

Motto: “Per vim et honorem”

Antichissima casata di origine ellenica, si stabilì in Magna Grecia in epoca remota, precisamente in terra di Bari. Sin dal XIV secolo la si trova iscritta tra le nobili famiglie pugliesi. Il primo personaggio di cui si hanno notizie certe è il “Magister” Giuseppe di Conversano che si trasferì a Valenzano, dove sposò nel 1640 Porzia Azzone; tra i suoi figli vanno notati: il vescovo don Vitoantonio (1643-1724) , il medico Domenico Antonio (1644 – 1724), il figlio ed il nipote di quest’ultimo furono medici: Vito Antonio (1682 – 1718) e Domenico Antonio che si trasferì a Bitritto, il figlio don Nicola Pasquale canonico.

La famiglia ascritta alla nobiltà di Valenzano, Rutigliano, Conversano, Locorotondo e Bitritto, vantando il titolo di patrizio bizantino e del trattamento di don e donna; il casato diede tre badesse: donna Angelica Teresa, donna Maria Vittoria e donna Maria Severa; ed inoltre tre governatori di Valenzano: il “Magnificus” Vito Francesco (1681 – 1744) nel 1730/1, il figlio Nicola Pasquale (1717 – 1768) nel 1747/8 e Domenico Antonio nel 1755/6.

Ai primi del XVIII secolo costruirono la cappella della “Vergine del Rosario ed Anime del Purgatorio”, nella strada di Trappeti in Valenzano, con un legato di un cospicuo lascito. Ai primi del XIX secolo si trasferì il casato in Matera, dove il 3 novembre 1821 nacque Gianbattista, il quale a 27 anni partecipò alle barricate del 1848 a Napoli, indossò la divisa militare; partecipò alla prima guerra d’indipendenza con importanti incarichi nel campo delle telegrafia, venne ferito a Vicenza; nel 1850 fu istruttore degli allievi telegrafisti in Piemonte, ed incaricato di redigere un manuale di telegrafia e di ispezionare gli uffici telegrafici, nello stesso tempo compì studi nel campo che gli valsero la laurea in dottore in fisica. Nominato tenente colonnello, insignito del titolo di conte, cavaliere di numerosi ordini equestri, tra cui l’Ordine di SS. Maurizio e Lazzaro. Senatore del regno d’Italia, si occupò di comunicazione telegrafiche,ideò e pose in opera il cavo telegrafico sottomarino tra la Sicilia e la Sardegna e sullo stretto di Messina; partecipò alla terza guerra d’indipendenza da valoroso, nel 1864 tornò a Matera come ispettore capo dei telegrafi. La città gli offrì una medaglia d’oro per il suo patriottismo, intitolandogli strade, scuole e piazze; diede inizio alla collezione di armi antiche. Ai primi del XX secolo la famiglia si trasferì in Toscana per la gestione del patrimonio, in quel di Firenze.

N.d.A.: si ringrazia il dottor Michel Pentasuglia per le preziose notizie fornite relative al casato

Arma: inquartato: nel primo e quarto d’oro a cinque losanghe nere poste 1, 3, 1; nel secondo e terzo d’azzurro al leone d’oro armato e linguato di rosso.

| |||||||||||||||||

Titoli: barone di San Marco, marchese

Dimora: Trapani, Palermo, Messina

Di origine greca, venuta nel Napoletano con Bernardo nel 1302 a seguito dell’invasione ottomana delle sue terre natie, e che a quanto riferisce il Mugnos, si trasferì in Sicilia dove per i servigi resi come cavaliere presso re Federico II, ottenne feudi e la nomina di regio giustiziere in Siracusa nel 1306, passò in Catania dove diede inizio alla sua stirpe. Godette nobiltà in Palermo, Catania, Siracusa, Messina; possedette i principati di Cutò, Larderia, Rosolini; la ducea di Belmurgo; il marchesato di Mezzoiuso; la contea di Sant’Antonio; le baronie di Boscaglia, di Cattasi, Cefali, Churca, Cipolla, Imposa, Longarini, Mazzarone, Melia, Morbano, Nadore, Passaneto, Pojura, Priolo, Recattivo, Riddidini e Almidara, Risichilla, Roccapalumba, Rosabia e Raffo, Salto dei molini di Piazza, San Marco, Sannini e Cugno di Combaudo, Scirinda, Solarino, Terrati e Cavaleri, i Mezzigrani sulle tonnare di Arenella, San Giorgio, San Nicola e Solanto l’ufficio di detentore dei libri della deputazione del Regno di Sicilia, ecc. ecc. A noi però risulta che, nel 1366, Francesco era notaro in Sicilia nel 1366, Paolo acatapano nobile di Catania 1466. Antonio benedettino vescovo di Malta nel 1412; Battista giudice della Gran Corte nell’anno 1434, signore di Iaci, ambasciatore al re Alfonso e al pontefice Eugenio III, presidente del Regno di Sicilia nel 1436; Giulio Sancio (figlio del precedente) barone di Iaci, fu stratigoto (giudice criminale) di Messina negli anni 1441-42, 1451-52; Tommaso patrizio di Catania negli anni 1445-46, 1451-52 e strategoto di Messina nel 1453 e 1454; Bernardo senatore di Catania negli anni 1459-60, 1466-67, 1470-71; Giovanni Ferrante patrizio della stessa città nel 1462-63; Luigi tenne la carica di senatore in detta città negli anni 1465-66, 1472-73, 1479-80; Pietro patrizio di Catania nel 1467-68; Antonio senatore di Catania negli anni 1481-82, 1535-36 e capitano di giustizia nel 1500-501; Blasco senatore di Catania negli anni 1483-84, 1496-97; Giaimo la stessa carica nella stessa città nel 1490-91; Givan Battista fu patrizio di Catania negli anni 1497-98, 1503-504; Pietro giurato in Messina negli anni 1500-01, 1519-20, 1530-32 e senatore negli anni 1530-31, 1539-40; Ferdinando senatore di Siracusa nel 1504-505; un fu senatore di Catania nell’anno 1509-10; Girolamo senatore in Catania negli anni 1524-25, 1552-53; Girolamo, barone d’Imposa, giurato di Siracusa negli anni 1537-38, 1545-46, 1549-50 e senatore nel 1556-57; Cesare capitano di giustizia di Palermo nel 1537-38; Antonio Giacomo senatore della stessa città nel 1537-38; Giovanni, dottore in legge, fu sindacatore di Randazzo nel 1550; Ludovico giurato di Siracusa negli anni 1555-56, 1560-61, 1566-67 e senatore negli anni 1563-64, 1574-75 e, con privilegio del 18 dicembre 1560, ottenne il titolo di “regio cavaliere”; Giovanni giurato di Siracusa negli anni 1556-57, 1584-85, 1590-91 e forse egli stesso fu giudice della Gran Corte nell’anno 1559-60; Guglielmo senatore di Catania negli anni 1560-61, 1563-64; Carlo tenne la stessa carica in Palermo negli anni 1566-67 e 1574-75; Galeotto con privilegio dato il 3 maggio esecutoriato il 23 novembre 1575, ottenne il titolo di nobile col Don, fu giudice della Gran Corte negli anni 1575-76 e 1579-80-81, ecc., deputato del regno nel 1585, e capitano di giustizia in Catania nell’anno 1590-91; Silvio capitano di giustizia di Siracusa nel 1578-79; Cesare senatore di Catania negli anni 1576-77; Francesco, barone di Mazzarrone, senatore di Siracusa nel 1582-83; Francesco, da Catania, con privilegio del 31 agosto 1589, ottenne il titolo di “regio cavaliere”; Vincenzo senatore di Palermo negli anni 1609-10, 1615-16; Andrea, barone di Priolo, fu giurato di Siracusa nel 1614-15, senatore nel 1626-27 e capitano di giustizia negli anni 1629-30, 1630-31; Salvatore, barone di Cefali, senatore in Siracusa nel 1655-56; Biagio fu capitano di giustizia in Siracusa nel 1660-61; Gaspare Platamone e Romano proconservatore della detta città nel 1661; Cesare capitano di giustizia in Catania negli anni 1659-60, 1665-66; Francesco, barone del Priolo, fu senatore di Siracusa negli anni 1667-68, 1672-73, capitano di giustizia nel 1668-69; Filippo giurato nobile in Siracusa negli anni 1683-84, 1685-86, 1689-90 e capitano di giustizia nel 1670-71; Antonio principe di Rosolini, senatore di Siracusa nel 1685-86; Carlo senatore di Palermo negli anni 1688-90; Graziano senatore di Palermo nel 1695-96 e 1703-704; Giovan Battista giurato nobile in Siracusa negli anni 1695-98, 1700-01; Antonino giurato di Licata nel 1701-2; Gaspare senatore di Palermo negli anni 1705-6, 1714-15 e maestro razionale di cappa corta del Real Patrimonio; Nicolò, già capitano di giustizia in Vizzini, concorreva agli uffici nobili di detta città nel 1731; Lorenzo giurato nobile di Siracusa negli anni 1747-48, 1754-55 e sindaco di detta città nel 1750 al 1752; Michele Platamone e Lucchese con investitura del 18 giugno 1748 ottene i titoli di duca di Belburgo, barone di Passaneto, di Nardore, dell’ufficio di Detentore dei Libri della Deputazione del Regno; Baldassare, (figlio del precedente) duca di Cannizzaro e Belmurgo per investiture del 7 febbraio 1780 e del 27 febbraio 1787, senatore di Palermo negli anni 1777-78, 1782-83, pretore di detta città negli anni 1792-94, gentiluomo di camera; Alessandro capitano di giustizia di Licata nel 1786-87; DIEGO, barone di Pojura, senatore di Piazza nel 1797-98; Giuseppe acatapano nobile di Piazza nel 1798-99; LIBORIO senatore di Piazza nel 1799-800; Giovan Battista, barone di S. Marco, fu senatore e patrizio di Siracusa nel 1804-805; Michele Platamone e Moncada (figlio di Baldassare, duca di Belmurgo), fu investito il 16 marzo 1803 dei titoli di principe di Larderia, principe di Rosolini, conte di Sant’Antonio, barone di Roccapalumba, barone di Cipolla, barone dell’Imposa, barone di Longarini, signore di Buscaglia, Ritibillini e Almidara, Sannini e di onze 51 annuali sui porti e caricatori del regno ed a 18 novembre 1805 di quello di signore di Recattivi per precedete investitura “maritali nomine” del padre che aveva sposato Rosalia Moncada e Branciforte; Francesco Platamone e Moncada (fratello del precedente) ottenne, con real rescritto del 24 agosto 1829, concessione del titolo di duca di Belmurgo. Giuseppe (dec.1859), senatore di Piazza nel 1799-800, commissario per il Governo Nazionale nel 1848-49. Con Decreto Reale dell’11 agosto 1897 seguito da Regie Lettere Patenti del 15 maggio 1898 venne concesso ad Enrico Platamone, (figlio del precedente), nato in Trapani a 3 gennaio 1841, il titolo di marchese con trasmissibilità maschi da maschi in linea e per ordine di primogenitura, consigliere provinciale di Trapani, medaglia di bronzo per benemerito della salute pubblica: figli: Giuseppe (1876) , tenente colonnello della Milizia territoriale del regio Esercito Italiano, podestà della città di Trapani nel ventennio fascista; Enrico Angelo Maria (1908).

Iscritta nel Libro d’Oro della Nobiltà Italiana e nell’Elenco Ufficiale Nobiliare Italiano anno 1922, ed inoltre nell’elenco ufficiale definitivo delle famiglie nobili e titolate della Regione Siciliana. È iscritto, con il titolo di barone di San Marco, Nicolò Gaetano Platamone, di Giovan Battista.

Arma: d’oro, al monte di nero, di cinque vette, sormontato da tre conchiglie montanti, ordinate in fascia, queste sormontati da un giglio, il tutto di rosso.

| |||||||||||||||||

| |||||||||||||||||

Rodinò

Titoli: nobile, barone di Miglione, predicato di D’Acrari Migilione

Dimora: Napoli, Polistena, Calabria

Motto: “In virtute Robur”

Originaria della Grecia e trasferitasi in Francia, venuta nel Napoletano con gli Angioini nel 1265 in persona di Giulio Cesare. Passò in Calabria dove possedette fin dal 1593 il feudo di Miglione ed iscritta al Registro delle famiglie feudatarie da oltre duecento anni con il relativo titolo di barone, nobile in Catanzaro, Reggio, San Giorgio di Polistena. Giovan Francesco occupò cariche amministrative nella provincia di Reggio Calabria. Luigi, barone di Miglione, maggiordomo di re Ferdinando II, “pari” del Regno nel 1848, gran cordone dell’Ordine di Francesco I, commendatore dell’Ordine di San Gregorio Magno; Giovan Francesco gentiluomo di camera di S.M. Siciliana, cavaliere Costantiniano, commendatore dell’Ordine San Gregorio Magno; Carmelo guardia a cavallo della “Compagnia delle Regie Guardie del Corpo”, figlio del barone LUIGI, partecipò alla difesa del Regno delle Due Sicilie quale aggregato al “9° Battaglione Cacciatori” compiendo tutta la campagna del 1860/61 in prima linea, capitolando con i resti dell’’Esercito in Gaeta il 14 febbraio 1861; Giovan Francesco cavaliere di giustizia del S.M.O. Costantiniano, commendatore dell’Ordine del Santo Sepolcro, cameriere secreto di spada e cappa di Sua Santità; Giulio (Napoli 1871 – Roma 1946), barone di Miglione, avvocato, cavaliere di Gran Croce Cordone dei SS. Maurizio e Lazzaro, Gran Cordone della Corona d’Italia, cavaliere dell’Ordine di Cristo del Portogallo, deputato al Parlamento, Ministro della guerra e Ministro di Giustizia e dei Culti, vice presidente della Camera dei Deputati anni 1919/21, 1924/26, vice presidente del Consiglio dal dicembre del 1944 al giugno 1945 del Regno del Sud, alla sua persona è dedicata una piazza in Napoli nel quartiere Chiaia.

Iscritta nell’Elenco Ufficiale Nobiliare Italiano anno 1922.

Arma: partito 1° d’oro alla mezza aquila di nero col volo abbassato e coronata di nero, 2° di verde con al capo tre rose di rosso ed in punta due rami d’alloro posti in decusse d’oro.

| |||||||||||||||||

| |||||||||||||||||

|

Titoli: nobile di Lucera

Dimora: Lucera

Famiglia originaria dell’Albania, venuta nel Napoletano, nel XV secolo, al seguito di Giorgio Scanderbech, quali truppe in aiuto di re Ferrante d’Aragona per difenderlo dai baroni ribelli. Giorgio si stabilì in Lucera, ove venne iscritto nella sua nobiltà; possedette il feudo di Palmori, maestro giurato e luogotenente del governatore di Lucera; Nicolò cacciatore maggiore della provincia di Capitanata (Foggia) nel 1598; Diego ottenne le “60 some di terraggio” spettanti ai nobili della città, venne inviato, quale notabile della città, nel 1702 ad omaggiare re Filippo V, il quale gli riconfermò i privilegi e gli donò 500 scudi; Giuseppe autore della “Vita pubblica dei Romani”, governatore della provincia di Capitanata e giudice della Sommaria.

Arma: non reperita.

| |||||||||||||||||

Titoli: barone di Bugnano e Casapuzzano, conte e duca di Mottola

Dimora: Napoli, Bari, Giovinazzo

Famiglia di origine greca, venuta nel napoletano nel XIII secolo a seguito dell’invasione mussulmana del Peloponneso, feudataria al tempo di re Manfredi di Svevia con Pietro e Riccardo “inquisiti” da re Carlo I d’Angiò per la loro fedeltà agli Svevi; Berardo cavaliere alla corte di Carlo I d’Angiò; Gualtiero cameriere di re Carlo I d’Angiò, preposto (responsabile amministrativo) alle fabbriche del Regno; Arrigo giustiziere dell’Abruzzo, tra i cavalieri che seguirono re Roberto nell’impresa della “guerra di Sicilia”; Roberto cavaliere dell’Ordine del Nodo (suggestivo Ordine Cavalleresco di casa d’Angiò, conferito a chi ritornava dal voto di crociato in Terrasanta); Antonio e Iacopo maggiordomo e cameriere di re Ladislao e della regina Giovanna II; Sergio ammiraglio di Rodi, Rallio di Santa Eufemia, tesoriere generale dell’Ordine Gerosolimitano, luogotenente del Gran Maestro dell’Ordine di Malta in Castellamare nel 1468; Tesco commendatore di Orta dell’Ordine gerosolimitano nel 1502; Girolamo I (1493 – 1563) generale dell’Ordine degli Agostiniani, arcivescovo di Salerno nel 1554, poi elevato al rango cardinalizio di Santa Susanna da papa Pio IV il 26 febbraio 1561, presente al Concilio di Trento, ambasciatore per Napoli alla corte dell’imperatore Carlo V nel febbraio del 1553, col compito di far riconoscere e ripristinare i privilegi relativi alle autonomie locali che il vicerè don Pietro da Toledo aveva ignorato, riuscì nella sua missione: “Gratie immunità et privilegi… concesse et espedite… per il R. P. Hieronimo Seripanno oratore de la detta città nel presente anno 1554” (dal tomo: Il Santo Uffizio, pag. 222 di Ludovico Amabile).

Pompeo valoroso capitano d’arme nel 1572; Girolamo cardinale e prefetto della Propaganda, nel 1715 donò una ricchissima biblioteca al Monastero della chiesa di San Giovanni a Carbonara in Napoli, la “Biblioteca Seripandina”, andata dispersa nel bombardamento della chiesa dell’agosto del 1943 da parte dell’aviazione Alleata. Esiste ancora oggi, secolo XXI, la Cappella Seripando del “SS. Crocefisso a Carbonara” eretta nel 1533 annessa alla chiesa di San Giovanni a Carbonara in Napoli tutt’ora non visitabile, utilizzata nella prima metà del XX secolo come “Congrega dei Giovani Studenti”, nel suo interno si “potrebbe” ammirare il cinquecentesco mausoleo di Antonio Seripando, con la presenza sull’altare di un prezioso Crocifisso su tavola opera del pittore toscano Giorgio Vasari.

Sorgono monumenti celebrativi del casato in Napoli: nel Duomo, nelle chiese di San Giovanni a Carbonara, di San Lorenzo Maggiore e di San Gaudioso.

Arma: di rosso al leone d’oro tenente con la zampa destra un crescente (mezza luna) dello stesso, col rastrello (lambello) a tre pendenti d’azzurro in fascia attraversante il tutto.

| |||||||||||||||||

|

Titoli: nobili, baroni,

Dimora: Napoli

Famiglia di origine greca, rifugiatasi nel Napoletano al tempo dell’invasione ottomana delle terre d’Epiro nel XIII secolo. Le prime memorie si hanno con Filippo barone di Zuncoli, che nel 1240 fu tra i baroni chiamati presso il Parlamento Generale in Foggia; il casato venne ascritto presso il seggio di Capuana in Napoli. Da Passarello Siginulfo ebbe origine la famiglia Passarelli che godette nobiltà in Catanzaro ed investita del titolo di baroni di Brocentoro, Motta e Paganica si estinse nel XV secolo. I Siginulfo furono conti di Caserta nel 1308 e di Telese nel 1296, baroni di Zuncoli, Mondragone, Pascarola, Teverola, Brusciano, Melito ed altri feudi.

Giovanni feudatario di re Manfredi, in seguito divenne cavaliere di Carlo d’Angiò e creato “secreto” di Principato, maestro portulano in Puglia e vicerè di Terra di Lavoro e del Molise; Gualtiero sindaco di Napoli per concessione di re Carlo d’Angiò; Cesare grande almirante (ammiraglio) di Carlo II d’Angiò; Giovanni “Passarello” maestro razionale di Corte, maestro ostiario (addetto alla cura degli appartamenti reali) e vice ammiraglio del Regno; Sergio sindaco di Napoli, ciambellano, consigliere e cavallerizzo maggiore, grand’ammiraglio; Bartolomeo conte di Caserta e Telese, gran condottiero combattè nella “guerra di Sicilia” dove venne fatto prigioniero e riscattato da re Carlo II in cambio di Giovanni Chiaromonte; innamoratosi della principessa Tomar, moglie di Filippo principe di Taranto, e fratello di re Roberto, tentò di uccidere il principe, messo in catene in Castel Sant’Angelo di Pozzuoli riuscì a fuggire e condannato a morte in contumacia, i suoi beni vennero requisiti: la contea di Caserta data ai della Ratta e gli atri beni ai de Niana di Aversa. Giovanni luogotenente del Gran Camerario del regno al tempo di re Roberto d’Angiò; Gurello gran ciambellano vicerè e gran capitano d’Abruzzo; Filippo “familiare” di re Carlo l’Illustre, maresciallo nella “guerra di Sicilia”; Marino tra i baroni che accompagnarono re Ladislao in Abruzzo, suo “familiare” ed in seguito anche della regina Giovanna II. Esistono monumenti del casato eretti nel Duomo e chiesa di Santa Restituta in Napoli, ed in Bari nella chiesa di San Pietro Maggiore.

Arma: non reperita.

| |||||||||||||||||

|

Titoli: principe e duca di Spadafora, signore di San Pietro li Curri, patrizio veneto, nobiluomo, nobildonna.

Dimora: Messina, Taormina, Palermo, Mazzara,

Motto: Prodes in bello

Famiglia di chiarissima nobiltà, di origine greca proveniente da Costantinopoli portata in Sicilia da Basilio, esarca - èxsarchos - (governatore civile e militare delle province dell’impero bizantino) per l’imperatore Isauro Isacco Commeno nel 1058 e capitano della guardia dell’imperatore stesso; sposò Umfrida nipote dei duca normanno Roberto e del conte Ruggiero. Il casato occupò le più importanti cariche del regno di Sicilia e possedette un gran numero di titoli e di feudi, godendo ovunque nobiltà, tra cui notiamo i principati di Maletto, Mazzarà, Venetico, Spatafora; la ducea di Spatafora; i marchesati di San Martino, Roccella; la contea di Sclafani; le baronie di Bavuso e Rapano, Caccione e Michinesi, Calamita e Sant’Andrea, Carcaci, Cassaro e Didino, Cerami, li Currii di San Pietro, Cutò, Ferla, Feudarasi, Maletto, Martini, Mazzarà, Roccella, Sant’Andrea, San Martino, Scordia Soprana, Solanto, San Giorgio, Arenella e San Nicola, Venetico, Vigna del Re, ecc. ecc. Tra i membri di detta famiglia, degni di menzione per le cariche sostenute ci sono: Matteo senatore di Messina nell’anno 1358; Corrado stratigoto di detta città nel 1395; Galeotto o Gulotto capitano di Corleone nel 1396; Federico maestro razionale del real Patrimonio da re Alfonso e per i servigi resi all’Ordine di Malta ottenne il diritto alla “croce in perpetuum”per se e d i suoi eredi in linea maschile e femminile; Federico, milite, capitano e castellano di Taormina nel 1391/99, giustiziere del Val Demone nell’anno 1403, che, con privilegio dato il 12 maggio 1409, ottenne dal doge Michele Steno e dal senato la iscrizione per se e suoi al patriziato veneto per i servigi resi; Tommaso pretore di Palermo negli anni 1412-13, 1419-21, 1424-25; Corrado, che tenne la stessa carica in detta città negli anni 1418-19, 1426-28, 1436-37; GERARDO capitano di giustizia di Palermo nel 1421-22; Guglielmo, che tenne la stessa carica in Caltagirone nel 1430-31, senatore di Messina negli anni 1433-34, 1438-39, 1443-44, 1447-48, 1456-57; Corrado, barone di Venetico, pretore di Palermo nel 1436, stratigoto (giudice criminale) di Messina nel 1443; Federico senatore di Messina negli anni 1441-42; Gerardo, capitano di giustizia di Palermo nel 1482-83; Annibale vescovo di Lipari nel 1485 ed archimandrita (titolo di ecclesiastico superiore di monastero nella Chiesa di rito bizantino) di Messina; Corrado cavaliere dell’ordine di Malta nel 1485; Antonino senatore di Messina negli anni 1496-97, 1510-11; Pietro che tenne la stessa carica in detta città nel 1514-15; Guglielmo, senatore di Palermo nel 1517-18, pretore negli anni 1525-26, 1528-29, 1534-35, 1539-40 e capitano di giustizia nel 1521-22; Scipione, senatore in Messina negli anni 1528-29, 1541-44 , maestro marammiere del Terzanà e Real Palazzo di Messina nel 1593; Giovan Vincenzo senatore di Palermo negli anni 1533-34, 1549-50, 1553-54; Berardo capitano giustiziere di Messina nel 1546-47; Nicolò Antonio senatore di Palermo nel 1552-53, pretore negli anni 1564-65, 1570-71, 1579-80 e capitano di giustizia nell’anno 1587-88; Ludovico senatore di Palermo negli anni 1567-68, 1572-73, 1599-600, che, con privilegio dato il 13 luglio 1573 esecutoriato il 17 febbraio 1574, ottenne concessione del titolo di nobile col Don e capitano di giustizia in Palermo nel 1576-77; Guglielmo che tenne la stessa carica in detta città nel 1574-75; Pietro senatore di Messina negli anni 1574-75, 1579-80, 1583-84; Annibale, che tenne la stessa carica in detta città nel 1579-80; Michele, barone di Maletto, con privilegio dato il 23 giugno esecutoriato il 23 novembre 1579, ottenne la concessione del titolo di marchese della Roccella, e, con privilegio dato il 2 aprile 1619 esecutoriato il 14 settembre dello stesso anno, ottenne la concessione del titolo di principe di Maletto e fu pretore di Palermo negli anni 1601-3; Federico Spadafora e Moncada, barone di Venetico, provveditore delle fabbriche del regio palazzo di Messina nel 1594; Giuseppe Spadafora Branciforti e Moncada, che, con privilegio dato in Madrid il 23 luglio esecutoriato in Messina il 22 settembre 1622, ottenne concessione del titolo di marchese di San Martino; Francesco Spadafora Branciforti Moncada e Ruffo, marchese di San Martino, che, con privilegio dato il 10 novembre 1629 esecutoriato il 6 luglio 1630, ottenne la concessione del titolo di principe di Venetico; Ludovico capitano di giustizia di Palermo nell’anno 1632-33; Giuseppe senatore di Messina negli anni 1650-51, 1659-60; Pietro Spadafora e Moncada, che, con privilegio dato IL 27 febbraio esecutoriato il 27 marzo 1653, ottenne concessione del titolo di principe di Mazzarrà; Federico, con privilegio dato in Madrid il 7 agosto esecutoriato in Messina il 23 settembre 1672, venne nominato maestro razionale di cappa corta del tribunale del Real Patrimonio, e, con privilegio dato in Madrid il 29 maggio 1673 esecutoriato in Messina l’11 agosto 1673, ottenne la concessione del titolo di duca di Spadafora; Muzio Spadafora e Spadafora, con privilegio dato in Madrid il 7 marzo 1710 esecutoriato in Messina il 4 maggio 1713, ottenne la concessione del titolo di principe di Spadafora; Matteo senatore di Palermo nel 1715-16; Muzio Spadafora e Branciforti, principe di Maletto, di Venetico, e relativi altri titoli, gentiluomo di camera di re Vittorio Amedeo, capitano di giustizia di Palermo nel 1717-18, maestro razionale del tribunale del Real Patrimonio, deputato del regno nel 1720, 1723; Federico Spadafora e Gaetani dei principi di Maletto, cavaliere gran croce dell’ordine di Malta,deceduto nel 1794; Federico Spadafora e Moncada, principe di Maletto, ecc., cavaliere dell’ordine di Malta, ministro della nobile “Compagnia della Carità” di Palermo nell’anno 1775; Mariano e Salvatore Spadafora e Monroy dei principi di Spadafora, che, l‘8 agosto 1796, ottennero attestato di nobiltà dal senato di Palermo. Con rescritto del 17 aprile 1841 vennero riconosciuti i titoli di principe e duca di Spadafora a Gaetano Spadafora (di Muzio) padre di Muzio, riconosciuto con rescritto del 19 maggio 1851 nei detti titoli. Con Decreto Ministeriale del 22 luglio 1901 vennero riconosciuti in persona di Pietro Maria, di Michele, Spadafora (Spatafora), da Palermo i titoli di principe e duca di Spadafora, signore di San Pietro li Curri, patrizio veneto, quest’ultimo trasmissibile ai discendenti d’ambo i sessi, per continuata linea retta mascolina, e gli altri agli eredi e successori, secondo l’antico diritto siciliano; con D.M. del 22 luglio 1920 i su indicati titoli vennero riconosciuti al fratello Rodriguez padre di Michele, podestà di Palermo nel ventennio fascista, che ottenne con D. M. del 4 luglio 1929 l’autorizzazione di usare per anticipata successione il titolo di duca di Spadafora.

Il casato è iscritto nel Libro d’Oro della Nobiltà Italiana e nell’Elenco Ufficiale Nobiliare Italiano anno 1922.

Arma: di rosso, al braccio armato, tenente una spada, posta in sbarra, il tutto al naturale.

| |||||||||||||||||

Stratigò Cozzo

Titoli: conte di Gallitano, barone di Galassi

Dimora: Palermo, Grecia

Originaria della Grecia con uno Stratigò o Straticò (cognomizzazione di una professione che indicava in Sicilia la carica di giudice della corte criminale); insignita della baronia di Galassi e della contea di Gallitano per successione della famiglia Cozzo, di cui aggiunse il cognome, che ne aveva avuto il titolo il primo nel 1771 e il secondo nel 1809. Nella prima metà del XX secolo ne erano titolate Giuseppina e Caterina, figlie di Niccolò e Assiotea Cozzo, per eredità materna con RR. LL. PP. (Regie Lettere Patenti) di Assenso del 16 settembre 1926 e Regio Riconoscimento del 1902.

Iscritta nel Libro d’Oro della Nobiltà Italiana, iscritta nell’Elenco Ufficiale Nobiliare Italiano anno 1922.

Arma: partito: d’oro all’aquila al naturale (Stratigoto); troncato d’oro e di rosso, il secondo a tre monti di rosso (Cozzo).

| |||||||||||||||||

| |||||||||||||||||

Titoli: nobile di Reggio Calabria

Dimora: Reggio Calabria

Si vuole di origine bizantina giunta a Reggio dopo la caduta di Costantinopoli (Tradizione familiare vuole che a simboleggiare tale memoria nell’arma il leone è “rivoltato” perchè mira ad oriente la patria perduta – il sole). Dette alla città nel corso dei secoli molti personaggi di toga, d’armi e di studi partecipando alla vita amministrativa con sindaci, magistrati e deputati della nobiltà. Il canonico Giuseppe Morisani, storico insigne, (1720-1777), la indica come la famiglia che introdusse a Reggio la coltivazione del bergamotto alla fine del XV secolo (– varie fonti – riportato da: Mottareali, l’Italia agricola – 1875 ). Il casato appartenne ad ambedue le confraternite nobili della città, degli Ottimati e dei Bianchi; titolare di oratorio e cappella nel proprio palazzo gentilizio in Reggio, come da concessione di Papa Pio VI del 23 aprile 1776 ( F. Russo – Regesto Vaticano per la Calabria – vol.XII n. 66936). Passò per l’Ordine di Malta quale quarto (Pasquale Catanoso-Genoese – Cavalieri Gerosolimitani di Reggio Calabria – processo nobiliare di fra Felice Musitano cavaliere di Giustizia nell’anno 1774, quarti nobili – Musitano-Guerrera-Valentino-Monsolino) nell’anno 1794. Figura tra le famiglie ammesse nella “Compagnia delle Guardie d’Onore” di Calabria Ultra seconda, in persona di Giovanni di Felice – (archivio provinciale RC – elenco 1837, n. 28) Nel 1610 il dottor fisico Giovandomenico, Priore della Confraternita di S. Nicolò de Puteo, fu Sindaco della città, sposo della nobile Pompilia Rota e fratello del Regio Giudice Nicola Maria. Lo Spreti nella sua enciclopedia araldico-nobiliare ricorda il dottor “utroque” Felice figlio del dottor “utroque” Alberto ascritto ai ruoli dei Nobili nei libri del Reggimento dell’Università di Reggio (Libri del reggimento della Università di Reggio – Archivio di Stato – anno 1699 – 1721 – 1734 – rif. Notaio Zuccalà – ruoli nobiliari). Era padre di Domenico sindaco dei Nobili nell’anno 1751/52, (Nei ruoli nobiliari del 1737 – 1742 – 1755 – 1757 – Archivio di Stato – Spanò Bolani Domenico – storia di Reggio Calabria) che resse la città in momenti di grande difficoltà, superando con abilità un periodo caratterizzato da aspre contese sociali. Dal Catasto Onciario del 1748 si rileva che la famiglia, oltre ad essere tra le più cospicue, si alleò con quelle più influenti della città. Inoltre si imparentò con famiglie nobili della vicina città di Messina. Appartengono al casato Giuseppe alfiere del 7° Reggimento Fanteria di Linea “Napoli”, Pasquale alfiere dell'8° battaglione “Cacciatori” hanno partecipato alla difesa del Regno dall’invasione piemontese nella campagna del 1860/61. E’ del 1797 il matrimonio tra il patrizio reggino don Giuseppe e la nobile di Messina Lucrezia Granata, il cui figlio Felice, magistrato e letterato, sposò la nobile messinese Agata Donato dei Baroni di Migliardo; patriota fervido, di pensiero ed azione, visse tra persecuzioni e pericoli, nel 1848 fu segretario del comitato rivoluzionario locale; durante la dittatura di Garibaldi fu nominato giudice di Gran Corte e dopo l’Unità d’Italia presiedette a Catanzaro la prima Gran Corte Criminale che funzionò nell’Italia meridionale. Il figlio On. Giuseppe, avvocato e oratore insigne, entrò nella vita pubblica: fu eletto la prima volta consigliere comunale a 24 anni e venne sempre riconfermato fino alla istituzione del podestà. Più volte assessore e sindaco della sua città; consigliere e Presidente dell’Amministrazione Provinciale; deputato del Regno al Parlamento. Unico sindaco nella storia di Reggio Calabria ad essere eletto unanimemente dall’intero Consiglio. Il suo nome resta indissolubilmente legato alla ricostruzione di Reggio, dopo il catastrofico terremoto del 28 dicembre 1908. Famiglia riconosciuta nobile col titolo di nobile di Reggio Calabria con D. M. del 7 giugno 1928.

Iscritta nel Libro d’Oro della Nobiltà Italiana, iscritta nell’Elenco Ufficiale Nobiliare Italiano anno 1922.

N.d.A.: si ringrazia il signor Francesco Valentino per le ulteriori notizie fornite che hanno ampliato la storia del casato

Arma: d’azzurro al leone al naturale rivoltato, movente dalla cima di un monte di verde, mirante il sole nel cantone sinistro del capo (Riconoscimento del 7 giugno 1928).

| |||||||||||||||||

|

Titoli: nobile

Dimora: Palermo

Si crede che questa famiglia discenda dai Paleologo, imperatori dell’impero Romano d’Oriente, e sia discesa due volte in Sicilia, la prima volta ai tempi di Federico II d’Aragona, poi con Alfonso; Vassallo, figlio di Giacomo, possessore del feudo di Bavuso nel 1296; Giovanni giurato di Siracusa negli anni 1403/4 e 1406/7; Stefano senatore di Palermo anni 1517/8 1526/7; Giovan Matteo capitano d’arme nel 1601; Ludovico governatore del Monte di Pietà di Palermo anni 1611/13, governatore della Tavola Pecuniaria (Banca centrale) nel 1616, senatore in Palermo 1615/6; LUIGI con privilegio del 3 settembre 1670 ottenne il titolo di barone di San Bartolomeo; Nicolò barone di Lago di Scicli in data 3 marzo 1778; Bartolomeo senatore di Palermo anni 1756/76, rettore ospedale Grande, rettore dell’Opera di Navarro nel 1777, governatore della Tavola Pecuniara 1785; Giuseppe Maria cavaliere dell’Ordine di Malta; Ignazio senatore di Palermo 1824.

Iscritta nell’Elenco Ufficiale Nobiliare Italiano anno 1922.

Arma: d’azzurro troncato da un filetto di nero: nel 1° alla croce d’oro, caricata nella parte superiore del monogramma costantiniano di rosso, ed accostata in punta da due mezzelune montanti d’argento; nel 2° al leone accompagnato in punta da due gigli ed attraversato da una sbarra, il tutto d’oro. Intorno allo scudo la bordura d’oro carica del motto “In hoc signo vinces” di nero, intramezzato da quattro torri dello stesso cimate da una bandiera d’argento, crociata di rosso, svolazzante a sinistra.

| |||||||||||||||||

Titoli: conte di Salso, di Santa Maria Ingrisone

Dimora: Napoli, Benevento

Di origine ellenica, venuta nel Napoletano nel XIII secolo a seguito dell’invasione turca dell’Epiro. La prime notizie certe si hanno dal 1255 con l’iscrizione del casato al seggio di Porto tra le famiglie Acquarie. Egidio giustiziere di Terra di Lavoro e del Contado del Molise nel 1268; Alfonso “familiare” di re Carlo II d’Angiò, giustiziere di Terra di Bari; Cola tra i diplomatici inviati da Napoli in Francia per chiamare Renato d’Angiò alla successione della regina Giovanna II; Paolo familiare del Re, ambasciatore in Roma, Francia, Polonia, ed Ungheria,giustiziere in Abruzzo, provveditore generale dell’esercito nella guerra contro Carlo VIII di Francia; Luigi tra i cavalieri che parteciparono alla riconquista di Gaeta nel 1496. Ferrante capitano di ventura nelle Fiandre nel 1594; Pietro cavaliere dell’Ordine di San Giacomo nel 1624. Il casato ricevuto nell’Ordine di Malta dal 1644. Francesco Antonio capitano i galee morì eroicamente in combattimento nella battaglia di Lepanto del 5 ottobre 1571.

Arma: di verde al leone d’argento a tre bande di rosso attraversante il tutto.

| |||||||||||||||||

| |||||||||||||||||