Cacciatori Albanesi dell'Esercito Napoletano

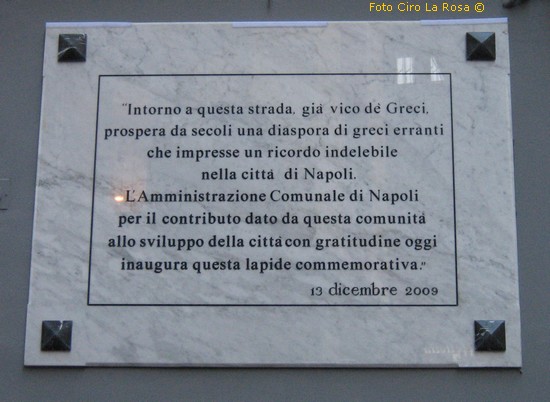

"Molte famiglie albanesi, macedoni e greche di confessione cristiana-ortodossa e cattolica nel periodo che va dal XIII secolo al XVI furono costrette alla diaspora per l'avanzata dei Turchi mussulmani, che occuparono i loro territori. Per non subire il crudele dominio Ottomano, si rifugiarono nell'Italia meridionale, terra di popoli di grande tolleranza ed apertura mentale, che accettarono ben volentieri queste famiglie costrette all'esilio, le quali ricambiarono sempre con gratitudine, integrandosi ed assimilando al meglio la cultura popolare meridionale, pur tenendo sempre presente le proprie origini e conservando ancor oggi la loro lingua, usi e costumi. Questa rubrica è un piccolo omaggio a queste famiglie, affinché non ne vada persa la memoria, che hanno notevolmente arricchito il nostro patrimonio culturale."

|

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Titoli: nobile, conte di Ugento, col predicato di Giurdignano

Dimora: Napoli, Lecce

La famiglia è originaria della Grecia, trapiantata in Otranto si crede dal XIII secolo, dove possedeva il feudo di Giurdignano. Nel 1729 ricevuta nell’Ordine di Malta, nel priorato di Barletta nell’anno 1801 in persona di Benedetto; dichiarata ammissibile nel “Corpo delle Regie Guardie del Corpo” in persona di Giovanni ( Napoli 1806-Napoli 1894) che col grado di brigadiere era presente nei ruoli attivi dell’Esercito del Regno delle Due Sicilie nell’anno 1860. Per successione della famiglia Pandone il casato riconosciuto del titolo di conte di Ugento con Regio Rescritto dell’11 luglio 1858, nonché in quello di nobile col predicato di Giurdignano.

Iscritta nell’Elenco Ufficiale Nobiliare Italiano anno 1922.

Arma: nel primo di rosso al crescente d’argento accompagnato da tre stelle del medesimo, nel secondo di nero al leone coronato dello stesso.

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Titoli: nobile

Dimora: Napoli, Lecce, Otranto, Sicilia

Di origine ellenica, ha come capostipite Aldo valoroso guerriero greco, venuto dalla Morea (odierno Peloponneso), da cui il cognome “Aldo-Moresco”, che combatté nelle province bizantine del Meridione d’Italia. Parteggiò per gli Altavilla, possessore di diversi feudi da cui ne ottenne le baronie: Arigliano, Belvedere, Carinola, Formicola, Trentola ed altre. Iscritta nella nobiltà napoletana al Seggio di Nido. Un ramo si diramò in Otranto, in Lecce, un altro in Sicilia, a Siracusa e Noto.

Cecilia nel 1129 fondò in Napoli la chiesa di santa Cecilia; Pandolfo, giudice in Napoli, e Gaito furono tra i baroni fedeli a re Manfredi, posti sotto “inquisizione” da re Carlo I d’Angiò; Bartolomeo regio consigliere e vescovo di Termoli; Giovanni consigliere di re Roberto d’Angiò e suo vicario nel territorio di Albi nel 1334; Marino consigliere, ciambellano e maggiordomo maggiore della regina Giovanna I d’Angiò, giustiziere di Terra di Lavoro e del territorio del Molise; Angelo generale del Mare (ammiraglio) di re Ladislao d’Angiò Durazzo; Ludovico cavaliere del seggio di Nido, maresciallo del Regno, grand’ammiraglio di re Ladislao, artefice, al comando della flotta, della conquista della Dalmazia da parte delle truppe di re Ladislao nel 1406; Riccardo regio consigliere e maresciallo del Regno nel 1413. Il ramo napoletano si estinse nel XV secolo.

Arma: (Napoli, Otranto e Lecce) spaccato palizzato d’azzurro e d’argento, al capo caricato di una croce rossa; alias: (Sicilia) d’oro con una testa di moro al copricapo d’argento.

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Titoli: duca di Pescolanciano, nobili dei duchi, principi di Piedimonte, patrizio napoletano

Dimora: Napoli, Pescolanciano, Marigliano

Motto: “te sine quid moliar?”

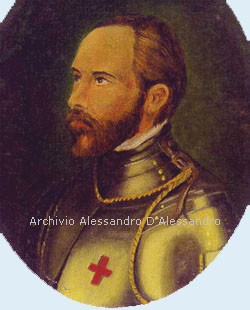

Si ritiene di origine Greca, da famiglie elleniche stanziate in Calabria “Magna Grecia” identificate come “Alexander” (alexein-andròs: difensore degli uomini) le prime memorie certe risalgono a Guidone milite Crociato “Miles Christi” nel 1187, barone di Roccagloriosa (Principato Ultra) menzionato nel “Catalogo” del Borrelli “tra i feudatari rossocrociati partiti per la Terra Santa” (terza crociata 1189/92) precettore della Commanderia del capitolo della provincia di Puglia-Terra di Lavoro dell'Ordine dei Cavalieri del Tempio (I Templari).

Sorse da qui il ramo pugliese con Lando de Alexandro, cavaliere templare della chiesa di San Paterniano Ceprano anno 1269, da cui Giovanpietro, dottore in legge autore dell'opera “Dimostrazione de' Luoghi tolti et imitati di più autori di Torquato Tasso nella Gerusalemme Liberata” anno 1604; Pietro di Trani, viceconsole del regno delle Due Sicilie per la Francia dal 1803/25, cavaliere di grazia dell'Ordine Costantiniano di San Giorgio. Alessandro (1461-1523), giureconsulto dell'Accademia Pontaniana; il ramo napoletano si è estinto nel 1936. Ha posseduto vari feudi tra i quali quello di Castellina con il titolo di Duca nel 1639 e di Pescolanciano anch’esso col titolo di duca nel 1658 ancora detenuto dalla famiglia e che deriva direttamente da quello principale del casato quali patrizi Napoletani ascritti ai seggi di Montagna nel 1464 con Severo e successivamente al seggio di Porto nel 1492, iscritta nei Registri dei feudatari della città di Napoli fino all'abolizione degli stessi nel 1800.

Tra i personaggi napoletani si annoverano: Angelo, consigliere di re Carlo I d'Angiò, luogotenente del Regno dal 1282 al 1885; Giovanbattista fondatore del Monte della Misericordia di Napoli; Giovanni barone di Casanova, gran camerario di Calabria anno 1415, maresciallo del Regno e giustiziere degli Scolari; Sansonetto familiare della regina Giovanna, governatore di Montefusco nel 1415, di Lucera e Foggia nel 1423, capostipite del ramo dei Duchi della Castellina anno 1423; Antonio, giudice della Vicaria nel 1481 uditore di re Ferrante d'Aragona (1494/96), presidente della Regia Camera della Sommaria, viceprotonotario del Regno, presidente del Sacro Consiglio nel 1503, professore di giurisprudenza nell'Università di Napoli, insignito del collare dell'Ordine della Giara, ambasciatore dei re d'Aragona presso numerose corti europee, compose numerose opere giuridiche; Alessandro (1461-1523), giureconsulto dell'Accademia Pontaniana; Antonio, deputato del Sedile di Porto contribuì con gli altri Eletti alla costruzione della Cappella del Tesoro di San Gennaro nel Duomo di Napoli nel 1527.

Alcuni membri della famiglia, tra cui i fratelli Baldassarre e Lorenzo, parteciparono alla congiura filo-francese contro la dinastia austro-iberica di Carlo V, ed espropriati dei loro beni, non avendo potuto usufruire dell'indulto del 1530; Fabrizio per aver partecipato ai tumulti contro il Tribunale dell'Inquisizione del 1547 venne giustiziato su ordine del viceré don Pedro da Toledo; in seguito, il figlio di Lorenzo, Giovanni Francesco riscattò la confisca e la sopravvenuta decadenza familiare, acquisendo la baronia di Santa Maria dei Vignali e di Pescolanciano nel 1576, egli fu il capostipite del ramo tutt'ora fiorente dei duchi di Pescolanciano, i cui discendenti ottennero il titolo di duca con Fabio Juniore nel 1654; tra i quali vanno ricordati: Fabio (1626-1676) duca di Pescolanciano, che ristrutturò il castello avito e edificò una chiesa dove trasferì nel 1656 le reliquie del martire Sant'Alessandro; Giovanni Maria (1824-1910) appassionato di belle arti e di storia, Soprintendente Regio nel 1857 ed apprezzato dall'archeologo tedesco Theodor Mommsen, fedelissimo a casa Borbone, nominato Capo Plotone della “Guardia Cittadina” nel 1847, consigliere provinciale del Molise nel 1855; presidente Consigliere del Distretto d'Isernia nel 1858, coinvolto nei moti legittimisti del Molise contro l'esercito invasore piemontese, seguì re Francesco II di Borbone nel suo esilio in Roma, ritornando a Napoli nel 1865, decorato della gran croce dell'Ordine Costantiniano di San Giorgio; il figlio Mario (1883-1963) personaggio noto alla società napoletana, appassionato cavallerizzo, collezionista di carrozze e finimenti che donò nel 1962 al museo Civico di Villa Pignatelli in Napoli. Il ramo di Pescolanciano è rappresentato nel XXI secolo da Giovanni (1921) dottore in legge, generale a riposo della Polizia di Stato, decorato della croce di merito di guerra, croce d'oro per servizio, medaglia d'argento per comando, membro della Confraternita dei “Bianchi allo Spirito Santo” in Napoli, contrasse matrimonio nel 1951 con Gelsomina Ercole di Torre del Greco da cui nacquero Anna Maria e Ettore anch'egli membro della Confraternita dei Bianchi dello Spirito Santo e delegato per la Toscana e cavaliere di giustizia del S.M.O. Costantiniano di San Giorgio. Il casato è ascritto all’Ordine di Malta, iscritto nel Libro d’Oro della Nobiltà italiana ed iscritto nell’Elenco Ufficiale Nobiliare Italiano anno 1922. Un ramo della famiglia nel XV secolo passò in Marigliano, altri in Sorrento, in Calabria, in Cardito, in Castellino del Biferno. Muzio nel XVI secolo possedeva il feudo di Cisterna.

Iscritti nel libro d’Oro della Nobiltà Italiana anno 1933 col titolo di duchi di Pescolanciano, principi di Piedimonte, con il trattamento di “Don” e “Donna”.

N.d.A.: si ringrazia il signor Alessandro D'Alessandro per le ulteriori notizie fornite per l'ampliamento della storia del casato.

Arma: d’oro al leone di rosso con la banda di nero caricata di tre stelle del campo.

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Alifi o Galifi

Titoli: barone

Dimora: Messina, Palermo

Di origine greca, come riferisce il Mugnos, con il cavaliere Baldovino al servizio dell’imperatore Paleologo, trasferitosi in Sicilia al tempo di Ruggiero il Normanno, stabilendosi in Messina ove iniziò la sua famiglia; Roberto, suo figlio, arcivescovo in Messina; Guglielmo, altro fratello, si stabilì in Palermo; Benerio cavaliere al servizio di Enrico VI il quale lo compensò con il”baliato” (Signoria) di un feudo in provincia di Messina con privilegio del 1196; Antonio gentiluomo di camera di re Pietro II d’Aragona e portulano (responsabile della Capitaneria di Porto) del caricatore di Girgenti (Agrigento); Francesco letterato e cardinale nel 1380; nel 1506 il casato ebbe la concessione del monopolio della zecca di Messina; Guiscardo cavaliere dell’Ordine di San Giacomo della Spada. La famiglia ha dato vari senatori nobili, capitani, occupando i primi uffici dello Stato.

Arma: d’oro all’elefante di nero passante da sinistra,il sole di rosso nell’angolo destro del capo.

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Titoli: duca di Castrofilippo (tale titolo apportava la “dignità” di Pari del Regno di Sicilia); marchese di Sammartino, Alimena, Trentola, Realmonte; signore di Pellizzera e Bulgara, patrizio cosentino.

Dimora: Cosenza, Montalto, Sammartino, Amantea

Motto: “Herculis labor”

Famiglia di origine greca, venuta in Calabria con Eustachio, cavaliere dell’imperatore d’Oriente Basilio, con la carica di esarca. Edificò il paese di Alimena che poi diede il nome ai suoi discendenti, ma il paese venne distrutto da una scorreria di saraceni al tempo di re Guglielmo II; riedificato da Altilio,governatore delle Calabrie, il paese venne detto Altilia, mentre restò col nome di Alimena il fiume che scorre nelle vicinanze. Suo discendente Giancorrado anch’egli governatore delle Calabrie regnando Guglielmo II; Francesco cubiculario – maggiordomo personale – di re Carlo II d’Angiò; Simone giustiziere in Puglia nel 1400, amico di San Francesco di Paola, fondò alcuni monasteri di Paolotti; la famiglia custodisce ancora oggi due epistole di San Francesco di Paola dirette a Simone. Giambattista giustiziere in terra di Otranto sotto la regina Giovanna II d’Angiò Durazzo. Il casato ha dato vari cavalieri all’Ordine Gerosolimitano: Luzio nel 1590, Pompeo nel 1597, Lucio nel 1663 prefetto del Castello di Malta e commendatore di Castrovillari, Giuseppe nel 1699, Giovanni nel 1699, Domenico nel 1732. Il casato è iscritto nel patriziato di Cosenza. Agli inizi del XX secolo la famiglia era rappresentata da Alfonso marchese di Sammartino e patrizio di Cosenza.

Arma: d’azzurro al leone d’oro, alla banda di rosso caricata da sette teste di idra d’argento attraversante il tutto.

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Titoli: patrizio di Sorrento

Dimora: Sorrento, Napoli

Il casato si ritiene di origine greca detta d'Aymon. Le prime notizie si hanno con Lanfranco capitano di milizie nel 1135 al seguito di re Ruggiero il Normanno. Stabilitasi nel Regno di Napoli si divise in due rami: il primo in Sulmona che diede un castellano di Sulmona nel 1260, il quale ramo si estinse nel 1797 con Angelantonio, il secondo ancora esistente in Sorrento ed iscritto al seggio di Porta con: Paolo cavaliere angioino; Giovan Bernardino e Giovan Battista sindaci presso il sedile di Porta, Giovanni arcidiacono di Sorrento, passato alla storia per aver salvato durante un'invasione saracena nel 1558 tutte le suppellettili della Cattedrale della città; Lorenzo capitano di cavalleria al servizio dell'imperatore Carlo V; Giannandrea, Pietropaolo e Francesco sindaci dei nobili nei secoli XVII e XVIII; il casato venne ricevuto nell'Ordine di Malta nel 1731, ascritto nel Registro delle Piazze Chiuse, dichiarato ammissibile nelle “Guardie del Corpo” di sua maestà il re del Regno delle Due Sicilie nel 1843 in persona di Nicola.

Viventi nella prima metà del XX secolo: Eugenio, Alfredo, Guglielmo, Elvira.

Il casato iscritto nell'Elenco Ufficiale Nobiliare Italiano anno 1922.

Arma: inquartato: nel primo e nel quarto d'argento a cinque onde di nero; nel secondo e terzo d'azzurro ad una A d'oro.

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Titoli: nobile

Dimora: Napoli

Antica famiglia nobile di origine greca, proveniente da Corfù, dal cognome ANDROUSS italianizzato poi in ANDRUZZI, stabilitasi nel napoletano fin dal XVII secolo, ha dato vari militari di ottima levatura nell’Esercito del Regno delle Due Sicilie tra cui si ricordano Demetrio capitano dello Stato Maggiore, morto da valoroso nella campagna del 1848/49 in Sicilia. Marco (Corfù 11 dicembre 1816) capitano dello Stato Maggiore della “1° Divisione Marra” che ha partecipato alla campagna di difesa del Regno contro l’invasione piemontese del 1860/61; Costantino (Corfù 4 gennaio 1831 – Napoli 13 marzo 1901), figlio di ATTANASIO, tenente colonnello dell’Arma del Genio, proveniente dalla Scuola Militare della Nunziatella, a nove anni entrò nella Scuola militare di San Giovanni a Carbonara ed a undici anni venne ammesso gratuitamente alla Nunziatella, fu tra i migliori del suo corso, tenente nel 1850, partecipò da valoroso alla difesa del regno, l’11 settembre del 1860 nominato capitano ed assegnato al comando del Genio nella 1ª Divisione del Genio Afan de Rivera dove prese parte ai combattimenti sul Volturno. Alla difesa di Gaeta dall’ottobre, comandante delle batterie 1ª e 2ª Regina e Trabacco, promosso per meriti prima maggiore e poi tenente colonnello ed in seguito nominato direttore del genio del fronte terra della piazza di Gaeta; dopo la resa di Gaeta, avvenuta il 14 febbraio 1861, subì la prigionia a Capri, una volta libero si stabilì a Roma ed assunto come ingegnere nelle Ferrovie Pontificie, ritornò a Napoli dopo il 1870 dove svolse la libera professione, circondato dalla sua numerosa prole di ben 24 figli, alcuni suoi discendenti vivono tutt’ora nel Meridione d’Italia.

Arma: non reperita

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Titoli: nobili

Dimora: Sicilia

Di origine greca, si crede da una filiazione dell’imperatore Isacco Angelo Comneno, venuta in Napoli al tempo delle prime invasioni turche in terra bizantina e stabilitasi in Amalfi; si diramò in vari rami tra cui: D’Angelo (vedi) baroni e marchesi di Bertolino; i De Angelis (vedi) originando i marchesi di Ceglie, i principi di Carbonara. Un ramo passò in Sicilia dando numerosi uomini di valore con integro il cognome originale.

Arma: d’azzurro alla fascia d’oro accompagnata da due stelle dello stesso in punta ed in capo.

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Titoli: marchesi e patrizi di Trani.

Dimora: Napoli, Trani.

Secondo il Mugnos e il Palizzolo il casato discende dall’imperatore bizantino Isacco Angelo, i cui parenti dovettero rifugiarsi in Italia; tesi avvalorata da re Ferrante d’Aragona che concesse a Francesco de Angelis il comando di mille cavalieri senza alcuna plausibile spiegazione, ma solo per “lo splendore dei suoi gloriosi avi”. Stanziata ad Amalfi nel XIII secolo, da cui si diramò in varie città d’Italia. Ascritta a Napoli al seggio di Porto, in Trani al seggio di Campo dei Longobardi, in Tropea al seggio di Portercole, Foggia, Aquila, Malfatta, Teano ed in Romagna. Possedette numerosi feudi. Cavalieri di Malta, Calatrava, Santo Stefano e dell’ordine Costantiniano. Bartolomeo cavaliere della Pentecoste nel 1272; Giacomo barone del contado di Teano nel 1303; Guglielmo capitano della città dell’Aquila nell’anno 1332; Antonio e Giovanbernardino cavalieri aurati (cavalieri della Guardia Onorifica) di Carlo V nel 1546. Il ramo di Teano si estinse nel XVII secolo, mentre prosperò quello di Trani e Bari che, quest’ultimo, aggiunse il cognome Effrem. Il ramo di Trani ottenne il titolo di marchese di Ceglie nel 1633, principe di Bitetto nel 1649, principe di Mesagne passati poi ad altre famiglie. Il casato ottenne il marchesato di Trentenara nel 1710 e di Torreruggiero nel 1797. Girolamo si stabilì in Bari nel 1700 e nel 1749 venne iscritto al suo patriziato, sposò donna Anna Teresa Effrem ultima erede di questa famiglia di origine greca, ed i suoi discendenti diretti ne aggiunsero il cognome. Rappresentanti del casato nella ultima metà del XIX secolo il marchese di Trentenara e duca Francesco, il marchese di Torreruggiero e patrizio di Bari Girolamo De Angelis Effrem. Iscritti nel 1804 al Registro delle Piazze Chiuse. Tommaso alfiere (sottotenente) del “6° Reggimento Farnese” partecipò alla campagna del 1860 per la difesa del Regno delle Due Sicilie, distintosi nella battaglia di Castelmorrone, cadde prigioniero a Caserta il 2 ottobre.

Monumenti celebrativi del casato sorgono in Napoli nelle chiese di: Santa Maria La Nova, cappella gentilizia in Sant'Agostino alla Zecca, in San Giovanni a Carbonara ed in Santa Maria del Consiglio; in Bari con cappella gentilizia nella Chiesa del Carmine; in Trani con cappella gentilizia nella chiesa di Santa Croce; in Molfetta nella chiesa di San Bernardino da Siena.

Il casato è iscritto nel libro d’oro della nobiltà italiana; iscritto nell’Elenco Ufficiale Nobiliare Italiano anno 1922.

Arma: d’azzurro alle tre fasce d’argento.

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Baffa Trasci

Titoli: nobile

Dimora: Santa Sofia d’Epiro, Cosenza

Motto: “Spera in Deo”

Famiglia di origine greco-albanese, emigrò dalla Tessaglia nel 1393 a seguito dell’invasione turca nel despotato dell’Epiro, da dove dovette emigrare verso il 1473 a seguito dell’espansione dell’Impero Ottomano e si trapiantò tra il XV e XVI secolo insieme agli altri Arvaniti (albanesi residenti in Grecia) sulle coste dell’Italia meridionale, nel paese di Santa Sofia in provincia di Cosenza. La famiglia si imparentò con altre nobili famiglie albanesi del luogo: Trentacapilli di Bisignano, Marchiarò de Coronei di San Demetrio Corone, Damis, Stratigò e De Benedictis di Lungro, Cadicamo di San Demetrio Corone. Il casato ebbe origine con il matrimonio nel 1573 tra Stefano Baffa (+1610), sacerdote greco uxorato (autorizzato a coniugarsi), e Theodolinda Maddalena Erina Trasci (1555 - 1593), ultima discendente della famiglia d’origine greca, insignita dall’imperatore Carlo V del cavalierato di Coroneo in data 22 novembre 1533 in persona di Giorgio Trasci e del titolo di nobili dei despoti di Trachis, sebastocratori di Melide, gran conestabile del Regno di Tessalonica, il cui primo capostipite Spiridione aveva sposato una figlia naturale, poi legittimata, di Michele II Angelo despota d’Epiro. Primo rappresentante della famiglia Baffa-Trasci fu Pietro Antonio (1573 - 1640) cui il sesto principe di Bisignano, Niccolò Bernardino, concesse l’apposizione del doppio cognome; Ferruccio sacerdote di rito latino, educatore di casa del barone Falangola di Fagnano; Lucrezia monaca clarissa ad Acri nel XVII secolo; Dianora poetessa; Pietro Stefano tra i fondatori della chiesa di San Nicola della Grangia in Santa Sofia, distrutta in seguito al terremoto del XVIII secolo; Giorgio filantropo, fondatore del primo ospizio per poveri in Santa Sofia nel XVII secolo; Ignazio e Mercurio ferventi giacobini, membri della guardia civica di Santa Sofia, che nel 1806 arrestarono il famoso capo brigante Antonio Santoro detto “Re Coremme”; Giorgio Costantino paleologo (Santa Sofia 1728 - Palermo 1815) fedelissimo alla corona borbonica ed investito della carica di "Cappellano Reale," decise pur anziano, di seguire la famiglia reale durante il suo esilio in Sicilia unitamente al cugino Giuseppe Jeno de Coronei (1783-1860) medico personale della Regina Maria Carolina; i fratelli Demetrio e Benedetto autori con altri compaesani di una spedizione contro i briganti nelle gole di Antrodoco nei pressi di Rieti nel 1820; Gabriele membro della Guardia Civica di Santa Sofia; Vincenzo e Giovanni parteciparono ai moti del 1848 e alla battaglia di Campotenese; Gabriele (1833-1907 consigliere comunale, poeta ed autore di numerosi componimenti in lingua “arberesh” (albanese). Attuali rappresentanti della famiglia: Atanasio (1948) medico, Demetrio (1985) dottore in giurisprudenza, Giovanni (1986) laureando in ingegneria gestionale.

N.d.A.: Si ringrazia il dottor Demetrio Baffa Trasci per le utilissime notizie relative al casato.

Arma: d’azzurro, al basilisco di verde posto su di un aratro d’argento.

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Nel 1799 un ramo della famiglia Baffa Trasci, in persona del già ricordato Gabriele (1770 -1816), aggiunse al proprio, il cognome di Amalfitani di Crucoli, risultando da allora Baffa Trasci Amalfitani di Crucoli subentrando, a seguito dell’estinzione della famiglia, nel patrimonio storico-araldico della stessa.

La famiglia Baffa Trasci Amalfitani di Crucoli alza la seguente arme decorata dalla corona di Marchese. Partito. Nel 1° d’azzurro al basilisco al naturale volto a sinistra sormontante un vomere d’argento. Nel 2° d’oro a due bande di rosso, su ciascuna un leone passante, quello di sotto rovesciato, il tutto di rosso.

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Titoli: nobile

Dimora: Napoli, Palermo

Motto: “Spiritus intus alit”

Famiglia di origine greca, venuta in Italia al tempo della dominazione ellenica dell'Italia Meridionale, stanziatasi poi nel Regno di Napoli, in Palermo ed in Parma con fra Pietro Basili da Parma commendatore dell’Ordine di Malta in Modena nel 1347 (ruolo Generale dei Cavalieri Gerosolimitani) . Il casato è citato nel “Vindex Neapolitanae Nobilitatis” al tempo di re Guglielmo il Buono nel XII secolo “Filius Riccardi Basilii, tenet in Castellaneto domidium feudum, milits, et, cum augumento, abtulit militem uno”. Il casato fu sempre fedele alla “Patria Napoletana” e alle sue istituzioni.

Nobili fuori piazza in Napoli, Basilio creato cavaliere del Cingolo Militare il 25 dicembre 1383 da re Carlo d'Angiò nel Duomo di Napoli; si hanno notizie di un Basile castellano della Torre di San Vincenzo nel 1496; Sebastiano de Basili preposto all'Ufficio di Cavalierato della città di Napoli il 18 agosto 1499 (Archivio di Napoli Vol. 17 del Comune del Collaterale, fol. 146); CARLO “continuo” ossia Guardia del Corpo del Re nel 1545. Bellisario marito della magnifica Veronica Passaro, con “istrumento” del 14 aprile 1592 emancipava il figlio Antonio , nato a Napoli il 2 aprile 1574, e con Decreto della Regia Camera della Sommaria del 14 maggio 1592 veniva dichiarato cittadino Napolitano, col diritto di godere tutte le immunità, franchigie, libertà ed esenzioni che godevano i cittadini napoletani (Registro del Comune del Collaterale vol. 31 fol. 80, istrumento del 14 aprile 1592)

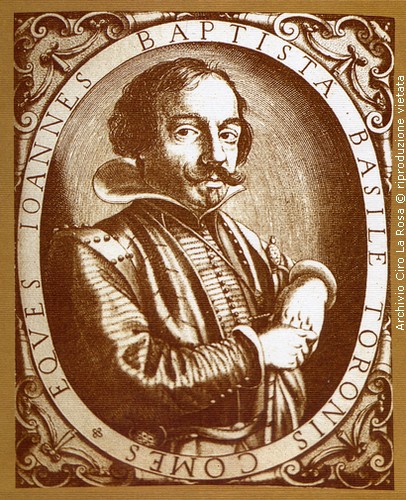

Giambattista Basile

La figura più illustre della famiglia è senz'altro il grande letterato Giambattista (Giugliano in Campania 1566 – Giugliano in Campania 1632) conte di Torone, cavaliere del Cingolo Militare detto anche della “Milizia Aurata”. Da giovane fu soldato mercenario al servizio della Serenissima Repubblica Veneta, tra Venezia e l'isola di Candia, odierna Creta. L'ambiente, in cui venne a trovarsi, gli permise di frequentare la società letteraria “dell’Accademia degli Stravaganti”. I primi documenti della sua attività letteraria risalgono al 1604 e sono costituiti da alcune lettere scritte come prefazione all’opera “la Vaiasseide” dell'amico e letterato Giulio Cesare Cortese. L'anno seguente viene messa in musica la villanella “Smorza crudel amore”. Rientrato a Napoli nel 1608 pubblica “Il Pianto della Vergine”. Nel 1611 era alla corte di principe Luigi Carafa di Stigliano, al quale dedicò un testo teatrale “Le avventurose disavventure”; seguì la sorella Adriana, celebre cantante dell'epoca, alla corte dei Gonzaga in Mantova, entrando a far parte della Accademia degli Oziosi, dove viene nominato “gentiluomo di Corte” il 13 marzo 1613 e cavaliere il 6 aprile dello stesso anno. Qui fece stampare madrigali dedicati alla sorella, le “Egloghe amorose e lugubri”, la seconda edizione riveduta ed ampliata de “Il Pianto della Vergine” e il dramma in cinque atti “La Venere addolorata”. Tornato a Napoli fu governatore di vari feudi per conto di alcuni Signori del luogo; nel 1618 pubblicò “L'Aretusa”, dedicato al principe Caracciolo di Avellino, e l'anno seguente un testo teatrale in cinque atti “Il Guerriero amante”. Le sue opere più famose sono scritte in lingua Napoletana si intitolano "Le Muse Napolitane" e “ Lo Cunto de li cunti ovvero lo trattenimiento de peccerille”, noto anche come il “Pentamerone”, chiamato così da un editore e non per scelta del Basile. Quest'ultimo, anche nel titolo, si ispira alla raccolta di novelle del “Decamerone” di Boccaccio, ma con alcune differenze: la cornice interagisce con le favole-novelle, le giornate sono la metà (5 anziché 10) e ridotto alla metà è anche il numero delle novelle (50 anziché 100, di cui 49 raccontate dalle narratrici più 1 che fa da cornice alla storia); i narratori sono dieci vecchiette caratterizzate da difetti fisici; le storie narrate da Basile sono delle fiabe tratte dalla tradizione popolare che trasforma in prodotti letterari, con l'uso della lingua napoletana più colta di quella effettivamente parlata e con l'inserimento di annotazioni ironiche e commenti moralistici, la scelta di scrivere in napoletano corrisponde alla tendenza propria dell'età barocca di sperimentare nuovi e più attuali modi espressivi oltre al fatto che il “Napoletano è sempre stata una lingua” sminuita solo dall'unità d'Italia dove è stato forzatamente usato il ”toscaneggiante”. Gianbattista morì a Giugliano, nel 1632 , ed è qui sepolto nella chiesa di Santa Sofia, eppure Gian Alessio Abbattutis, anagramma col quale si firmava Giovan Battista Basile, morì senza la gioia di vedere la propria opera pubblicata e conosciuta.

“L'Italia possiede nel Cunto de li Cunti del Basile, il più antico, il più ricco e il più artistico fra tutti i libri di fiabe popolari." Così Benedetto Croce definì il «Boccaccio Napoletano», Giambattista Basile: scrittore unico nel suo genere per il Seicento italiano. Dalla penna e dall'immenso estro letterario e linguistico dell'autore da una parte, e dall'osservazione meticolosa della realtà e dei racconti popolari del suo tempo, il suo capolavoro multi fiabesco in antico dialetto napoletano, «Lo Cunto de li Cunti», o «Pentamerone», è da sempre uno dei principali punti di riferimento scritti della più classica tradizione italiana della Fiaba. La sua Opera, insieme a quella del Boccaccio e soprattutto di Gianfrancesco Straparola, è tra le più antiche e importanti del nostro patrimonio letterario nazionale, e la sua rilevanza è tale, da essere riuscita persino ad influenzare il lavoro di altri illustri raccoglitori, rielaboratori e scrittori di fiabe del Continente, tra i quali i tedeschi Grimm”. Ma l’Italia non se ne ancora accorta, ancora oggi il Cunto de li Cunti non è diventato un testo di studio ampiamente diffuso.

La sorella Adriana, fu celebre cantante e poetessa che raggiunse il primato del canto in Italia ai tempi in cui si impose la figura della “virtuosa”.

I Basile si dividono in vari rami: il ramo di Giovan Andrea (1651), ramo iscritto anche al Patriziato di Bologna si estinse con Isabella deceduta in Napoli il 3 dicembre 1847; nella Cappella in Santa Restituta ne Duomo di Napoli vi è la sepoltura di Giovan Andrea, patrizio di Bologna, deceduto il 7 maggio 1781. Altro ramo fa capo a Giovan Antonio marito di Maria Coscinà De Luna, ed aggiunse il cognome de Luna, quindi Basile De Luna, appartiene a questo ramo Federico Basile De Luna ( 1833-1878) 1° tenente dello Stato Maggiore della Divisione “Marra”, proveniente dalla scuola militare della Nunziatella, partecipò alla difesa del Regno dall’invasione sabauda, presente a Catania il 31 maggio 1860, dove per il suo valore ottenne la croce di cavaliere di diritto dell’Ordine di San Giorgio, fu uno dei pochi ufficiali dello Stato Maggiore a presentarsi a Capua, nei combattimenti di Castel Morrone del 1° ottobre venne dato per disperso, ma fatto prigioniero e alla fine del conflitto entrò nel costituendo esercito del regno d’Italia, non fece mai carriera restando semplicemente capitano.

Aniello sergente maggiore d'artiglieria, prese parte all'assedio di Pescara nel 1711, promosso capitano per meriti di guerra ( grado che corrisponde agli odierni ufficiali superiori), ebbe “la missione di ispezionar tutte le città e le piazzeforti del Regno per dimostrare la nuova artiglieria da guerra, in cannoni e mortai” (Regi Diplomi vol. 225, vol. 31 - Archivio di Stato di Napoli). Il figlio Giovan Andrea, capitano, prese parte all'assedio di Orbetello, e per ricompensa del suo valore gli venne concesso dal Re il titolo di “don” per sè ed i suoi discendenti con Privilegio dato in Madrid del 3 luglio 1665 e reso esecutivo in Napoli il 30 settembre 1667. Giuseppe, fratello di Aniello, razionale della Regia Camera della Sommaria nel 1711, sopraintendente della Regia Darsena dal 1711 al 1732, credenziere della Regia Dogana; Francesco prorazionale della Regia Camera; Antonio (1710) governatore di Vico Equense, sposò l'8 febbraio 1730 Giuseppa Vico figlia del filosofo Giambattista (Parrocchia di Santa Maria a Piazza , Vol. IX dei matrimoni fol. 64). Nicolò (1713) capitano di giustizia, governatore di Castelforte e nel 1740 Governatore di Giustizia della città di Monteleone, possessore della “Mastrodattia” del S.R.C.; il figlio Filippo (1735) ottenne il privilegio della cittadinanza Napoletana, cadetto nel “Reggimento Real Farnese”, governatore di Lauro e Polla; Basilio barone di San Massimino in Abruzzo, giudice onorario della Gran Corte della Vicaria con Sovrano Dispaccio del 7 agosto 1789, soprintendente generale della Guardia del Re, e dei Regi deputati della città di Napoli, nominato “Presidente Onorario di Cappa e Spada della Regia Camera” dalla Regia Camera di Santa Chiara; il figlio Ferdinando (1751) cadetto nel “Battaglione Reale” nel 1772, primo maggiore e governatore del castello di Licata, decorato della medaglia di bronzo di fedeltà per aver seguito re Ferdinando IV in Sicilia, morì nel castello di Licata il 20 ottobre 1817. Il figlio Nicola cadetto nel “1° Reggimento Siciliano” nel 1813, decorato della medaglia di bronzo per aver militato in Sicilia con R.D. del 9 agosto 1816, “Guardia del Corpo a Cavallo” con R. D. del 29 luglio 1819, tenente colonnello con R. D. del 23 febbraio 1856. DOMENICO (1825-1865) 2° tenente del “8° Reggimento Fanteria di Linea Calabria” partecipò alla difesa del Regno dall’invasione piemontese nei combattimenti del 1 ottobre sul Volturno, il reparto venne sciolto in Capua il 2 novembre.

Il casato venne riconosciuto di “nobiltà generosa” dalla Consulta Araldica con D. M. del 26 giugno 1916. Iscritto nel Libro d’Oro della Nobiltà Italiana, iscritta nell’Elenco Ufficiale Nobiliare Italiano anno 1933

Arma: d’azzurro al basilisco d’argento, movente con la zampa sinistra da un monte di tre cime d’oro e sormontato da tre stelle dello stesso ordinate in fascia.

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Titoli: patrizio di Cosenza

Dimora: Cosenza

Famiglia di origine greca, stabilitasi in Cosenza nel XI secolo, come da ricordato dal Candida da un atto notarile cosentino del notaio Bartolo Serritano. Il casato ottenne per diversi secoli l’ufficio di “correttore delle Puglie”. Giovanni inviato dalla città di Cosenza a prestare omaggio a re Carlo I d’Angiò; Emilio vescovo di Briatico nel1579; Paolo generali dell’Ordine dei padri Somaschi, famoso letterato; Antonio governatore di Maratea nel 1750; Michele Antonio vescovo di Cassano nel 1829 e presidente dell’Accademia di Cosenza. Il casato aggregato al patriziato di Cosenza da “antico tempo” fino all’abolizione dei Sedili; ricevuto nell’Ordine di Malta nel 1591; FRANCESCO iscritto nell’Elenco nobiliare col titolo di patrizio di Cosenza con i cugini Giuseppe, Pasquale nella prima metà del XX secolo.

Iscritta nell’Elenco Ufficiale Nobiliare Italiano anno 1922.

Arma: d’azzurro alla croce di Sant’Andrea d’oro accompagna da due stelle d’oro una in capo ed una in punta.

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Titoli: nobili

Dimora: Corleone

Si crede di origine greca, famiglia già nota dal XV secolo in Sicilia. Domenico ottenne il titolo di barone di San Filippello il 25 maggio 1789 e nominato pretore di Corleone dal 1797 al 1799. Il casato venne riconosciuto di “antica nobiltà” dalla Real Commissione dei Titoli di Nobiltà del Regno delle Due Sicilie il 9 marzo del 1858.

Iscritta nell’Elenco Ufficiale Nobiliare Italiano anno 1922.

Arma: d’azzurro al castello d’oro, sostenuto da due leoni d’oro controrampanti e affrontanti, sormontati da tre stelle dello stesso.

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Titoli: nobile, signore

Dimora: Bari, Bitonto, Napoli, Taranto, Palermo e Trieste.

motto: “Salus et Gloria”

Si ritiene di origine greca dal soprannome Kalos italianizzato in Calò, che in greco vuol dire “bello” e stava ad indicare una persona di bell’aspetto. Passata nel Regno di Napoli nel XII secolo si crede con il generale di Bisanzio Johannes Ducas (Kalòs), il quale fu sconfitto in battaglia e fatto prigioniero nelle Puglie. Secondo altri autori venne nel XIII secolo con un altro Johannes Kalò, chiamato “Nobilis Vir”, ambasciatore degli imperatori Comneni e Paleologi.

Possidenti terrieri in Bitonto, nobili in Ostuni, Bari, Gallipoli, Brindisi, Oria, Taranto, signori di Torricella e Insilito, ed infine in Trieste nel XVI secolo, con un'altra arma del casato, con iscrizione nel 1626, in Napoli iscritta nel 1805; feudatari di Calò e Torricella. La famiglia si stabilì in Bari nel 1592 ed aggregata alla nobiltà della città nel 1716 aggiungendo, un ramo del casato, al proprio cognome quello dei Carducci per parentela acquisita con detta famiglia. Ricevuta nell’Ordine di Malta per “giustizia” e nel 1805 ascritta al Registro delle Piazze Chiuse del Regno. Bernardo castellano di Taranto per conto di Carlo II d'Angiò, Alfonso seniore sindaco di Gallipoli 1515/6, stessa nomina Alfonso juniore 1590/1 1600/1, 1609/19, Maurizio 1690/1, 1708/9; Matteo prese parte alla battaglia di Lepanto nel 1571,Francesco Antonio sindaco di Taranto nel 1795, Pietrantonio ufficiale di guarnigione in Taranto nel 1580, Annibale consigliere imperiale in Trieste, appartiene alla famiglia il beato Giacomo. I personaggi più illustri del casato sono:

Giovanni Calò (Francavilla Fontana 1882-1970) pedagogo e filosofo, tra le sue opere maggiori si ricorda ”L'individualismo Etico” e “Dell'alfabeto a Dio” premiate dalla Reale Accademia di Scienze Morali e Politiche di Napoli, segretario alla Presidenza della Camera dei Deputati nel 1920/1, sottosegretario alla Pubblica Istruzione nel governo Facta, membro dell'UNESCO, dell'Accademia dei Lincei, vice presidente dell'Ufficio Nazionale per l'Educazione di Ginevra.

Jacopo Calò Carducci (Bari 1902 - Misurata Libia 1939) colonnello della regia Aeronautica Militare Italiana, pilota della “Crociera del Mediterraneo Occidentale” nel 1928, vincendo la Coppa de Pinedo, consegnatagli dalla Regina Elena a Palazzo Reale, nel 1930 comandante della Squadriglia Verde nella “Crociera Atlantica Orbetello-Rio de Janerio”, che gli valse la medaglia d'oro al valor aeronautico, nel giugno 1931 fece parte della “Crociera Veloce” compiuta al comando di Italo Balbo, da Taranto alle isole Egeo a Tobruk al Tibesti nel Sahara; comandante della Centuria Alata della trasvolata da Roma a Chicago; capo di Stato Maggiore in Libia dal 1937, dove nel 1939 perse la vita per un incidente aereo nei cieli di Misurata, l'aeroporto militare di Bari è dedicato alla sua persona (www.calocarducci.it/trasvolateatlantiche.php).

Un ramo del casato si stabilì in Palermo ove ottenne vari feudi a Villa Maio e Olio di Lino.

Un ramo del casato si estinse nei Sylos di Bitonto, ove sorge tutt'ora il palazzo Sylos Calò in stile tardo rinascimentale. Vi sono in Puglia diversi palazzi nobiliari del casato tra cui: palazzo Calò di Cutrofiano, di Arcudi Soleto, di Gallipoli, di Origliano d'Otranto e in Taranto. Carlo, nobile, vivente nella prima metà del XX secolo iscritto nell'elenco nobiliare italiano.

Il ramo borghese della Casata è attualmente in Napoli, ma originario di Miglionico (MT): Giuseppe (di Vincenzo) giornalista professionista, maestro del lavoro, sposa Giuseppina Mascolo, da cui: Bruno, dottore in Sociologia, sposa Giuliana Marotta, da cui Emanuele; Massimo, avvocato cassazionista del Foro di Napoli, sposa Marina Romeo, avvocato del Foro di Napoli, da cui: Lorenzo, Cristina; Maria; Gabriella dottoressa in lingue; Alessandro. (Notizie gentilmente fornite dall'avv. Massimo Calò).

Altro ramo borghese della famiglia è quello di Taranto rappresentato da Silvio Veo Calò (nato nel 1955), figlio di Gelsomina Calò grande appassionata e collezionista d'arte, il quale è curatore ed erede del patrimonio artistico di famiglia, raccolto nella "Collezione Giò Secondo Calò" aperta alle visite su prenotazione presso il palazzo avito sito in Taranto (sito internet: www.collezionegio-secondocalo.it).

Iscritta nell’Elenco Ufficiale Nobiliare Italiano nell’anno 1922.

N.d.A.: si ringrazia il signor Michele Calò per le utilissime notizie sul casato e per la gentile concessione della pubblicazione delle immagini.

Arma: d’azzurro all’albero al naturale sradicato, sostenuto da un leone d’oro, con fascia d’oro attraversante.

Arma: ramo di Taranto: d'azzurro all'albero al naturale movente in punta, accollato nel busto una biscia al naturale

Arma: ramo di Trieste:nel primo partito un leone rampante su di un albero, e nel secondo tripartito longitudinalmente presentava un’ala a semivolo e nella fascia mediana tre gigli.

Arma: ramo di Bari e Torricella: all’elefante al naturale rivolto, passante su di una pianura d’azzurro e sormontato da un crescente d’argento, nel capo.

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Titoli: nobile

Dimora: Molise, Campania

La famiglia Campofreda, venne in Italia, con la migrazione Albanese al seguito dei Castriota Skanderberg. Si stabilì in Molise, nei pressi del fiume Biferno, nel paese di Portocannone (CB), che fu ripopolato dagli Albanesi dopo la sua distruzione in seguito ad un terremoto. Il cognome più antico della famiglia era Campofegano, così risulta da documenti parrocchiali. Il primo di cui si conosce l'esistenza è Giuseppe Campofegano nato nel 1620. Da questi nacque Paolo, che viene menzionato in un libro risalente al 1688 circa, tra alcuni individui che" tennero la campagna" agendo contro in Governo Vicereale. Lo stesso è indicato, poi come chierico ed infine come diacono, morì nel 1707 circa. Teodoro, figlio di Paolo, sacerdote archimandrita (di rito greco ortodosso). Altro appartenente alla famiglia era Don Tommaso economo e curato dal 1631 al 1655. Intorno alla metà del XVIII secolo il cognome mutò in Campofredano. Un ramo della famiglia, si spostò in Ururi, dopo che Pasquale Vincenzo Campofredano, "uccise il Monaco, suo maestro, ed emigrò". Nazario Campofredano (1773-1813) ha firmato dei documenti, sia come Campofredano che come Campofreda, educato alle tradizioni albanese della famiglia, egli formò, dopo la proclamazione della Repubblica Napoletana nel 1799, una banda armata che osteggiava i Francesi, prendendo parte a diversi combattimenti, fu comandante della “28ª Compagnia Albanesi” di Portocannone. La Regina Carolina era a conoscenza di questi insorti, e ne scrisse al Cardinale Ruffo. L'intendente di Lucera, Giuseppe Poerio, per costringerlo ad arrendersi, prese in ostaggio la moglie ed i figli. Egli si presentò a Lucera e consegnò le armi. Gli fu "chiesto" di servire il Governo nel perseguitare i briganti che infestavano le campagne del Molise, della Capitanata e delle Calabrie. Svolse così bene ad i suoi compiti, che nel 1808 il Generale Caracciolo, lo fece nominare tenente colonnello, e nel frattempo era anche diventato sindaco del paese di Portocannone. Fu ucciso in un'insidia brigantesca nel settembre 1813; il governo in seguito a questo fatto, fece assediare il paese, per catturare gli omicidi del sindaco Campofreda. Nicola, figlio di Nazario, fece una rapida carriera militare, ed a 24 anni era Capitano del “Reggimento Milizie del Molise”, combatté il brigantaggio, ed ebbe dal re Ferdinando di Borbone una medaglia d'argento in premio al suo operato; ottenne in seguito le nomine di Guardia Generale Forestale nel 1830 ed indi di “Controllore dei Dazi”; nel 1847, nonostante servisse nell'Esercito Borbonico, agiva contro il Governo, insieme a Carlo Poerio ed altri ufficiali. Per questo motivo patì anche il carcere. Fu graziato da una condanna, grazie all'operato di una sua figlioccia, donna Carolina Musacchio, che era Dama di corte a Napoli; fu “commissionato” da Garibaldi a far insorger il Molise, capitano garibaldino, ed in seguito capitano della Guardia Nazionale, in questa sua opera coadiuvato dai figli: Achille, Luigi ed Antonio. Luigi fu autore di alcune opere letterarie: “L’eredità obbligatoria e la rivindica del capitale”, “Massime utili ed istruttive”, “Cenno storico politico e reclami”; fu sindaco di Portocannone. Antonio ( 1835-1910) si trasferì in Casandrino (NA) dove sposò una gentildonna della famiglia Cerrone; fu sindaco di Casandrino dal 1879 al 1889, colonnello dei “Cacciatori del Vesuvio”, conciliatore e vice pretore, cavaliere dell’Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro. Il ramo di Casandrino è estinto.

Si ringrazia il signor Renato Campofreda per le notizie sul casato e per l’autorizzazione a pubblicare le immagini

Arma: d’azzurro ai due leoni lampasssati d’oro controrampanti al pino di verde terrazzato dello stesso.

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Titoli: nobile

Dimora: Messina

Il casato discende da un cavaliere greco Critago Cumaglia, esarca della Sicilia sotto l’imperatore Michele Curapalata nel 812 – èxsarchos- (governatore civile e militare delle province dell’impero Bizantino). Nicolò fu tra i Signori di Sicilia che offrì la corona di Sicilia al Ruggiero il normanno; Pietro, uno dei quattro sindaci di Messina, e uno dei principali congiurati dei Vespri Siciliani contro i francesi invasori insieme a Giovanni da Procida; Sebastiano senatore in Palermo; un personaggio del casato fu console del mare nel 1437; Martino anch’egli console del mare nel 1460; si crede sia estinta.

Arma: d’azzurro al leone d’oro, tenente con le zampe anteriori una palma di verde.

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

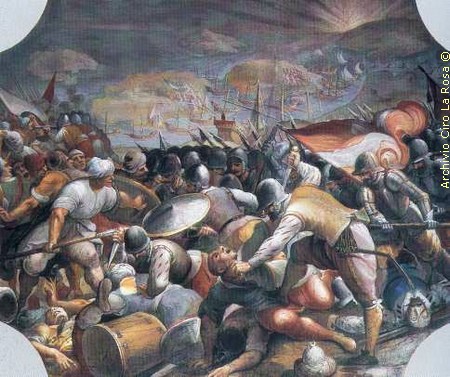

Castriota Scanderberch

(o Scanderberg di Sant’Angelo alle Fratte, Signore d’Albania)

Titoli: principe, marchese di Auletta, predicato di Sant’Angelo alle Fratte e Signore d’Albania, nobile

Dimora: Napoli, Lecce

Famiglia originaria dell’Albania, discendente da Giorgio (1403-1468) ultimo Despota (principe, sovrano assoluto) dell’Albania, eroe nazionale albanese, detto “Scanderberg” forma italianizzata del titolo onorifico di “Iskander Bey” ossia “principe Alessandro”, quale allusione ad Alessandro Magno, combatté con successo contro i turchi contrastandoli per circa venti anni, tanto da essere riconosciuto dagli stessi con Maometto II, nel 1461, principe d’Albania e d’Epiro; egli giunse in Italia nel 1460 chiamato da papa Pio II Piccolomini in aiuto di Ferrante I d’Aragona nella lotta contro gli Angioini, riportando una schiacciante vittoria, venne ricompensato con i feudi di Monte Sant’Angelo e di San Giovanni Rotondo in Puglia nel 1464.

Il figlio Giovanni governò l’Albania con la tutela della Repubblica di Venezia fino al 1478 quando i Turchi invasero definitivamente le sue terre. Si rifugiò in Italia nel Regno di Napoli dove venne accolto da re Ferdinando II d’Aragona, il quale gli concesse nel 1495 il castello di Gagliano in Otranto e la città di Oria. Nobile in Amalfi con Giorgio tesoriere del duca di detta città, che ottenne la cittadinanza napoletana nel 1513; iscritta al patriziato veneto ed aggregata al “Maggior Consiglio” di Venezia nel 1493.

Il ramo di Napoli ebbe come capostipite Achille, figlio di Ferrante duca di san Pietro a Galatina, i suoi discendenti si trasferirono in Napoli nel XVII secolo; il ramo di Lecce ebbe come capostipite un altro figlio di Ferrante, Pardo che visse a Galatina i suoi discendenti si stabilirono nel XVII secolo in Lecce, dove Alessandro venne iscritto al suo patriziato ed ascritto nel Priorato di Barletta dal 1801; ricevuta nell’Ordine di Malta dal 1561, possedettero un’infinità di casali, ottennero i feudi di San Demetrio, San Cosma e Macchia, decorati per successione della famiglia De Gennaro del titolo di marchese di Auletta. Costantino, cavaliere dell’Ordine di Malta, partecipò alla vittoriosa battaglia di Lepanto del 7 ottobre 1571 dei cristiani della “Lega Santa” contro i turchi dell’Impero Ottomano, illustre letterato con lo pseudonimo di Filonico Alicarnasseo; nella chiesa di Santa Maria la Nova in Napoli vi è la tomba di Costantino vescovo di Isernia (1408-1500). Appartenente al ramo principesco Francesco al quale nel 1939 venne offerta, da re Vittorio Emanuele III, la corona d’Albania ma egli rifiutò; rappresentante del casato nel XXI secolo è don Giorgio Maria (1928) residente in Napoli.

Esiste a Napoli "Palazzo Castriota" restaurato egregiamente dall'albergo "Hotel Piazza Bellini" che ne detiene tutt'ora la proprietà (cfr: www.hotelpiazzabellini.com).

Iscritta nel Libro d’Oro della Nobiltà Italiana, iscritta nell’Elenco Ufficiale Nobiliare Italiano anno 1922.

Arma: d’oro all’aquila bicipite di nero col volo abbassato, coronata d’oro, con la pila d’azzurro raccorciata nel capo, caricata di una stella d’oro.

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Titoli: nobili, baroni, marchesi di Lizzano, marchese di Lizzano, conte di Roccaforzata e Lizzanello, patrizio di Bari.

Dimora: Bari, Modugno, Giovinazzo.

Famiglia di origine greca detta prima Kyri Elia, da cui l’attuale nome Chiurlìa. Nell’anno 1085 passò in Bari territorio facente parte dei possedimenti bizantini nel sud Italia con le famiglie Kyri Iannaci, Kyri Dottula, Kyri Gizzinosi, Kyri Sergii, Kyri Carofili, Kyri Amerosi, Kyri Effrem ed altre. Il vocabolo “Kyri o Kyrie”” nella lingua italiana e tradotto come Signore ed in senso traslato nobile.

Un ramo del casato si stabilì in Giovinazzo, nobili di Bari e Giovinazzo, possedette varie baronie tra cui Giovinazzo, Altamura, Cellino, Manduria, Latiano, Modugno, Polignano, San Giovanni in Golfo, ed altre; marchesi di Lizzano.

Roberto signore di Modugno, gran protonotaro del Regno nel 1273, gran contestabile di Sicilia firmò la condanna a morte di Corradino di Svevia; Nicola ottenne “maritali nomine” il titolo di marchese di Lizzano, per il matrimonio con l’ultima della casata dei de Luca marchesi di Lizzano, donna Porzia nel 1697.

Ricevuta nel Sovrano Militare Ordine di Malta il 16 agosto 1703 (Archivio Ordine di Malta 4185, anno 1704), in persona di Domenico Antonio (1701-1770) commendatore e Balì di Grazia nel 1767, promosso nel Baliaggio di Santo Stefano nello stesso anno; Niccolò Domenico di Bari, nominato paggio il 16 aprile 1750; Lorenzo commendatore dell’Ordine di Malta per Rimini, Cesena e Nardò e Balì ad “honorem” il 29 giugno 1751; Vincenzo commendatore, luogotenente del Baliato di Santo Stefano; Giuseppe ebbe l’investitura della commenda di Lizzano ed iscritto nei ruoli del 1789.

Il casato si divise in due rami di: Bari e Giovinazzo. Il ramo di Bari si estinse nel 1891 con la scomparsa di Giovanni canonico Metropolita di Bari; il ramo di Giovinazzo ereditò la Signoria di Cellino, la contea di Lizzanello ed aggregata al Patriziato di Bari nel 1724; tale aggregazione venne dichiarata dal Consiglio Collaterale quale reintegrazione del casato, compresi i feudi in terra d’Otranto, e tutti i personaggi del casato vennero successivamente ascritti al Registro delle Piazze Chiuse. Il casato era rappresentato nella prima metà del XX secolo dai discendenti di Pasquale (1793-1855).

Arma: di rosso alla banda d'azzurro filettata d'argento caricata di tre gigli d'oro accompagnata da due leoni dello stesso.

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

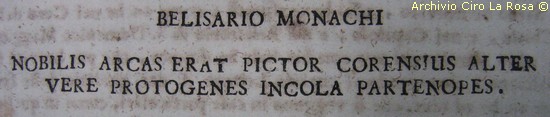

“buon pittore, tempestoso uomo”

Una delle figure più carismatiche cariche di talento, violento, attaccabrighe, passionale apparsa sulla scena artistica napoletana della prima metà del XVII fu il grande maestro di affreschi Belisario Corenzio, espressione umana della sua epoca bellicosa, stravagante, dissoluta, superstiziosa e nello stesso tempo fanaticamente religiosa. Innovatore per il suo creativo ingegno, per l’emotività classicheggiante un vero capo scuola, precursore del Tiepolo, pari grandezza del Veronese e del Tintoretto, con quest’ultimo studiò durante il suo soggiorno Veneziano durato cinque anni dal 1582 al 1587; personaggio temibile, oscuro, disposto anche a sopprimere chi potesse superarlo o semplicemente uguagliarlo.

Conscio del suo valore e ricco, si permise ogni lusso e sfoggio di ogni attività dissoluta, per il Canaletto fu “un buon pittore ma un pessimo uomo”. La sua spiccata personalità di dominatore lo pose in grado di comporre tele ed affreschi che recavano l’impronta ellenistica che aveva assorbito nella sua prima fanciullezza, senza mai cadere nell’esagerazione. Non c’è una chiesa in Napoli che tra il primo ed il quarto decennio del XVII secolo non abbia un affresco dipinto da sua mano o dagli allievi della sua scuola.

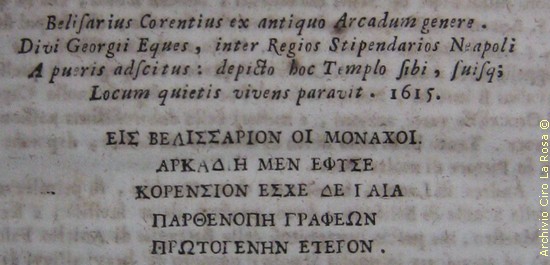

Di lui ne parla in questi termini il suo biografo Bernardo De Dominici nel tomo, volume II, “Vita de’ Pittori, Scultori ed Architetti Napoletani non mai dati alla luce da Autore alcuno” edito in Napoli nel 1742: “Nacque Belisario in quella famosa Provincia della Grecia, che fu particolarmente detta Acaja, circa gli anni del Signore 1558…. Inclinato fortemente al disegno, onde i suoi genitori per fecondare il suo genio lo posero a scuola di un pittore, e che da alcuni vien creduto Veneziano… si dice che il Corenzio dimorò cinque anni in Venezia, e si fà scolaro del Tintoretto, e che tornato poscia nella Patria facesse alcune pitture; onde lasciata la Grecia se ne venne in Italia in compagnia di alcuni Levantini negozianti, che passavano a Napoli; dove piacendogli estremamente il delizioso paese fermò nell’animo suo di farvi soggiorno, ed isceglierlo come patria sua. Mentre per il suo carattere burrascoso ne parla così: convenendo ora far parola dell’iniquità di quest’Uomo… la sua invidiosa ingordigia ne lo distolse di nuovo: non comportando ella, che niun altro professore fusse in maggior firma da lui tenuto, ne che alcun forestiero gli fusse preferito nelle pitture che doveano farsi in Napoli e massimamente nè luoghi più cospicui… avea compagni nello screditare, e discacciare i Pittori forastieri, e fino con mezzi violenti occorrendo maltrattarli, e minacciarli infin della Vita”.

Si narra che il Domenichino, famoso decoratore della Cappella del Tesoro di San Gennaro nel Duomo di Napoli, sia dovuto scappare a gambe levate per un presunto avvelenamento cagionato dal Corenzio, come afferma G. Aspreno Galante nel tomo “Guida Sacra alla città di Napoli” edito nel 1872 pag. 25 “…Il Domenichino mentre dipingeva la Cupola del Duomo, gli convenne fuggire da Napoli, per frode tramatagli da Belisario Corenzio”. Lo stesso si crede per Guido Reni, che venne a Napoli per dipingere anch’egli la Cappella del Tesoro. Belisario, temendo nella sua superiorità pittorica, fece bastonare dai suoi accoliti il servitore di Reni, facendogli intendere che avrebbe tolto la vita a lui ed al suo padrone: riuscì nel suo intento e segretamente Guido Reni lasciò Napoli. Non gli bastò per sfuggire alla morte: aveva infati precedentemente partecipato ad una delle innumerevoli feste organizzate da Belisario, sentendosi male al banchetto; pochi giorni dopo spirò in Roma. Lo stesso trattamento subì Giuseppe Cesari d’Arpino che si accingeva a decorare anch’egli la Cappella del Tesoro; lo si narra per Salvator Rosa, il quale accortosi in tempo rifiutò più volte le coppe di vino offerte per il brindisi finale. Ma la attività delittuosa di Belisario raggiunse l’apice con l’avvelenamento di un suo migliore ex allievo, Luigi Rodrigo, che affrescò magnificamente la chiesa del Carmine Maggiore con “Storie della vita di Nostro Signore”. Belisario colto da profondo livore lo invitò, ipocritamente, più volte ai suoi convivi, avvelenandolo lentamente finché non lo condusse alla morte.

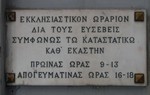

Corenzio detto “Il Greco” ebbe una vita lunga per l’epoca, fu uno dei pittori più attivi sulla scena napoletana, fermato solo da un tragico incidente. Nacque nella cittadina di Acaia in provincia di Lecce, da famiglia benestante greca stabilitisi in Puglia, si crede al tempo dell’invasione Turca delle terre greco-albanesi. Non si conosce esattamente l’anno di nascita, 1556 o forse nel 1558. Morì a Napoli nel 1643. Uno dei suoi primi lavori, che lo affermò nella sfera napoletana, fu l’affrescatura della volta e della tribuna della chiesa di San Paolo Maggiore dei Padri Teatini, e da qui in poi fu tutto un susseguirsi di ininterrotti lavori, fu tra i benefattori della “Fratia” degli ellenici in Napoli con sede nella chiesa di San Pietro e Paolo dei Nazionali greci. Nella chiesa di San Giacomo degli Spagnoli (attualmente inglobata in Palazzo San Giacomo sede del Municipio di Napoli) dipinse la Cappella dei Catalani ripartita in nove quadri con storie della vita della Beata Vergine. Nella chiesa del Gesù Nuovo, anno 1605, affrescò una volta con la vita di “Sant’Ignazio di Loyola”: il grandioso cupolone scomparse a seguito del terremoto del 1668, ed oggi restano due affreschi, la Luna ed il Sole, tutt’ora visibili, nell’Oratorio delle Dame, ora divenuto palestra dell’attiguo Liceo “Genovesi”; operò nella chiesa di Santa Maria di Costantinopoli nel 1615, affrescandone l’abside, i pennacchi e sottarchi della cupola con soggetto “La Vergine e San Giovanni” e “I Profeti e le Sibille”; tra il 1603 ed il 1621 operò nella chiesa di Santa Maria La Nova affrescandone il Coro, i finestroni la controfacciata e numerose Cappelle con “Storie della Vergine e dei Profeti” ed “Articoli del Credo”. Nell’Ospedale degli Incurabili la chiesa annessa di Santa Maria del Popolo: “A 19 dicembre 1609, Belisario Corenzio pittore promette di pittare la cupola della nostra chiesa per ducati 350 e nel mezzo di essa pittavi la Madonna del Popolo, a 1610 s’obbliga di pittare sotto detta cupola il martirio dei Ss. Filippo e Giacomo” [estratto dal tomo “Sull’Universalità dell’Opera ospedaliera della Santa Casa degli Incurabili”, di S. Ravicini anno 1899]. Dipinse quattro tele: il Natale, il Riposo in Egitto, l’Epifania, la Presentazione.

Tra il 1601 ed il 1610, sempre instancabile, affrescò la volta della Cappella del Monte di Pietà con “Storie della Vita di Cristo”, oggi proprietà del Banco di Napoli e trasformata in Museo, sita nel Palazzo Carafa in via San Biagio dei Librai, nel cuore del decumano inferiore. Nella chiesa della SS. Annunziata affrescò la sacrestia con scene del Vecchio Testamento; nella Certosa di San Martino all’interno della chiesa affrescò parte della cappella di Sant’Ugo.

Strinse amicizia col pittore Giuseppe de Ribera detto lo “Spagnoletto”, il quale lo introdusse presso il viceré Don Pedro da Toledo che lo dichiarò “Pittor di Corte”. Forte di questa sua carica, si diede ancor di più a vessare ed ad intimidire gli altri pittori. Ottenne la commissione per affrescare, in quel che poi divenne il Palazzo Reale di Napoli, due sale, lavoro che avvenne tra il 1620/30, in stile manieristico: la Seconda Anticamera col tema dei “Fasti d’Aragona” divisa in 5 scomparti con una nota eccentrica, ovvero ne fece una “edizione illustrata” con didascalie in lingua spagnola, ed affrescò con i fratelli Onofrio e Andrea del Leone, suoi discepoli, la Sala degli Ambasciatori col tema dei “Fasti di Spagna” divisa in 14 scomparti di cui 3 attribuiti al maestro Massimo Stanzione o alla di lui scuola. Tra i suoi vari affreschi vi erano quelli dipinti per il Sedile (Seggio) di Nido, andati persi con la distruzione dello stesso seggio durante i lavori del “Risanamento” avvenuti nell’ultimo decennio del XIX secolo: rappresentavano la venuta dell’imperatore Carlo V in Napoli. Molti suoi affreschi sono andati persi per cause naturali, incuria degli uomini o eventi bellici, possiamo solo far un elenco delle chiese in cui erano presenti sue opere: La Chiesa di Santa Maria della Sapienza, di San Giorgio dei Genovesi, di Santa Patrizia, in San Paolo Maggiore, in Sant’ Andrea delle Monache, in Gesù e Maria, in Santa Maria di Montevergine ed infine, per quel che siamo riusciti a reperire notizie, l’affresco operato insieme ai suoi allievi nel chiostro della chiesa di Santa Maria degli Angeli detta alle Croci. Fu chiamato a dipingere in palazzi nobiliari tra cui: la residenza dei di Sangro Principi di San Severo, la villa in Barra dei signori di Casamassima, nel palazzo dei Carafa duchi di Maddaloni, nel palazzo dei Caracciolo signori di Avellino, dei duchi d’Airola, dei principi della Rocca e svariati altri nobili.

Fu, tra l’altro, un abile pittore ad olio, “eppure ad olio riusciva un valentuomo” come afferma il De Dominici (op. cit. pag. 313 tomo II), ne sono testimonianza sue tele nella chiesa di Sant’Anna di Palazzo, in quella della Pietà dei Turchini, dei Gerolamini, della Misericordia e nella stessa chiesa di San Severino e Sossio. Altre sue opere fanno bella mostra nel Collegio della chiesa dell’Annunziata della città di Nola; mentre nella Basilica di Santa Maria a Parete, in quel di Liveri di Nola, tutto il ciclo di affreschi del “Tempietto” è attribuito al Corenzio.

La chiesa ed il Monastero di San Severino e Sossio è tutta affrescata e dipinta da sua mano, l’affresco della volta della navata è andato perso nel terremoto del 1731 che fece crollare la cupola, i dipinti del Corenzio furono poi restaurati da Antonio La Gamba tra il 1744/48; nell’ex refettorio del Monastero, oggi sede del Grande Archivio di Stato voluto da re Ferdinando II di Borbone nel 1835, vi è il grandioso affresco “La Moltiplicazione dei Pani e dei Pesci”, di sua fattura, composto di ben 117 figure restaurato nel settembre del 1845 per l’apertura al pubblico dell’Archivio di Stato in occasione del VII Congresso degli Scienziati Italiani; la chiesa fu anche causa della sua morte e ne conserva le spoglie. Narra il Galante (op. cit. pag. 209) “È degna di osservazione in direzione del terzo pilastro verso sinistra, al suolo, la tomba di Belisario Corenzio, che di anni 85, precipitò giù dalla volta di questo Tempio vi si legge l’epigrafe greca”, Paolo de Matteis (B. De Domicini op. cit. pag. 316 tomo II) ne parla così: “Questo virtuoso Uomo fece infinite opere, e morì di età più che ottuagenario d’infelicissima morte; attesoché mentre stava ritoccando alcune minuzie nella suddetta opera di San Severino, cadde dal tavolato, quale non era ben fatto, e finì miserabilmente la vita. Fu buon pittore ma diseguale”.

Bernado de Dominici (op. cit. pag. 314 tomo II) fa la seguente considerazione sulla sua morte, che ho creduto di inserire per intero poiché emblematicamente condensa e rappresenta l’operato della sua vita:

“L’iniquo, invidioso, maligno vecchio non andò lungo tempo impunito del suo misfatto (N.d.A. l’avvelenamento del Rodrigo) benché desse segni di pentimento d’un tanto errore, da poiché essendo negli ultimi anni della sua vita notato di errori in varie sue pitture, e quasi deriso da’ Pittori, che non lo temevano più come prima, ed avendo udito, che dal cavalier Massimo Stanzione erano stati notati errori in alcune figure dipinte in San Severino, fattosi accomodare il ponte, cercò di emendar così vecchio gli errori notati; ma avendo forse sempre innanzi l’atroce suo misfatto, e non bene avertendo ove ponesse il piede, cadde dal Palco, e sol tanto visse quando poté dar segno di confessione ad un di que‘ Religiosi, che con gli altri Monaci erano accorsi all’infelice spettacolo. Così terminò Belisario il corso della sua vita, e delle opere sue; le quali certamente avrebbe potuto rendere più gloriose se più onestamente fosse vissuto. In somma egli con tal fine disgraziato verificò quell’adagio: che chi mal vive, infelice muore”.

La sepoltura conferma lo stretto legame del pittore con l’Ordine dei Benedettini, per il quale lavorò anche nel 1629 presso l’Abbazia di Montecassino affrescandone la cupola, andata persa con la distruzione nei noti avvenimenti bellici del 1944 da parte dell’aviazione Alleata.

A tutt’oggi non si conosce più la collocazione del suo corpo, essendo scomparsa la lapide, quale punto di riferimento, a causa del bombardamento rovinoso subito dalla Chiesa di San Severino e Sossio dall’aviazione Alleata nell’agosto del 1943. Oggi la chiesa è parte integrante della Università Federico II.

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Titoli: nobili, e marchesi

Dimora: Palermo

Di origine greca, nobili in Catania e Palermo. Domenico, dottore in legge, giudice del tribunale della Gran Corte del Regno, aggregato alla mastra nobile di Catania in data 24 ottobre 1726 e maestro razionale nel 1743; Costantino giudice della corte pretoriana di Palermo anni 1748/51, del tribunale del concistoro anni 1755/57; Giuseppe, illustre magistrato, ottenne il titolo di marchese con privilegio dell’8 gennaio 1792 in Palermo ed in eredità per i primogeniti; Raimondo guardia a cavallo della “Compagnia delle Reali Guardie a Cavallo” di re Francesco II di Borbone nel 1859/60.

Iscritta nell’Elenco Ufficiale Nobiliare anno 1922.

Arma: d’azzurro alla palma al naturale con una stella d’oro, sinistrata da un leone rampante dello stesso; alias d’azzurro a 4 bande d’oro.

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Titoli: nobile

Dimora: Napoli, Palmi

Originaria della Calabria; ricevuta nel S.M.O. di Malta. Iscritta tra i Nobili in Reggio Calabria; passò quindi in Palmi, occupando cariche importanti; Gaetano sindaco di Palmi; Francesco cadetto nel “Reggimento Real Palermo” e nel “Battaglione Real Ferdinando” dell’Esercito del Regno di Napoli nel XVIII secolo. Giuseppe (1837-1906) medico chirurgo, noto per aver applicato innovativi sistemi di sterilizzazioni nelle operazioni chirurgiche, fu vice sindaco della città di Napoli – a lui è dedicata una strada in Napoli nel quartiere Vomero -. Il casato riconosciuto nobile in persona di Filomeno con D. M. del 8 novembre 1925 e per i suoi discendenti di ambo i sessi; Vincenzo, Salvatore e Giovanni viventi nella prima metà del XX secolo.

Iscritta nel Libro d’Oro della Nobiltà Italiana, iscritta nell’Elenco Ufficiale Nobiliare Italiano anno 1933

Arma: d’azzurro al palmizio al naturale, al terreno di verde, sostenuto da due leoni d’oro, accompagnato da tre stelle d’oro ordinate in fascia.

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Crisafi o Grisafi

Titoli: barone

Dimora: Messina, Ragusa

Di origine greca discendente da GIORGIO Maniace patrizio di Costantinopoli ed esarca di Sicilia – èxsarchos - (governatore civile e militare delle province dell’impero bizantino). Il figlio Crisafo o Grisafo si stabilì in Ragusa con lo stesso incarico, creando famiglia in Messina i cui discendenti presero il cognome dal suo nome. Giorgio II valoroso cavaliere di re Ruggiero e di Guglielmo I, staticoto o stradigoto (giudice criminale) in Messina nel 1179; Nicolò nel 1392 ottenne la baronia di Linguaglossa, il feudo di Ramusali, di Fiumefreddo,l’ufficio di maestro razionale del Regno nel 1425; Giovanni barone di Pirago, e Bitonto; Giammichele ottenne il casale di Attilia nel 1404; Nicoloso ottenne in oltre il feudo di Abbigliaturi nel 1473; Filippo il feudo di Lando; Giovanni II nel 1416 acquisì la baronia di Pancaldo ed il feudo di Baccarato; frà Tommaso arcivescovo di Messina nel 1412; Nicolò II senatore della città di Messina nel 1454; MATTEO senatore nel 1459; Nicolò III conte di Terranova e straticoto di Messina; frà Carlo commendatore dell’Ordine Gerosolimitano. Il casato diede numerosi altri cavalieri all’Ordine.

Arma: interziato in banda:di rosso,argento e nero,il secondo caricato da un leone di rosso.

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Titoli: nobile

Dimora: Calabria

Antichissima famiglia patrizia di stirpe albanese, il cui cognome trova origine da un villaggio in Albania, a cavallo della strada che congiunge Valona ad Argirocastro, ove si ammirano i ruderi di una antica roccaforte“Bregu Damsit” (la rocca dei Damis) posto sulla riva sinistra del fiume Vojussa. Si ha notizia di un Andrea Dammisci che, nell’agosto del 1499 era al servizio della Serenissima Repubblica Veneta e comandava, agli ordini dell’ammiraglio Antonio Grimani una delle due galee veneziane che, nelle acque greche di Modone, assaltarono il vascello turco di Raiz Baruk. Nel 1540 Angelo era beneficiario di un uso prediale, concessogli dai principi Sanveverino di Bisignano,nei territori di Farneta e Matina. Giovanni, che nel XVI secolo risiedeva a Siviglia e divenne ricchissimo con il commercio del sale; Scipione prete uxorato e teologo nel 1588, padre di Anna che andò sposa nel casato dei nobili Baffa Trasci; Angelo priore dei francescani nel 1624 presso Belvedere Marittimo (CS), col nome di fra Nicola da Lungro; Domenico ecclesiastico (1729-1822) che si definisce “Epirota”, auditore nel”Collegio Greco” di Roma, autore delle “Propositiones Philosophicas pubblice propugnandas indiscriminatim”; Giovanni Andrea, fratello del precedente, dottore in Utroque Jure, autore di un trattato giuridico “De Iustitia et Iure”, destinatario nel 1769 di un privilegio di maggiorascato dal Gran Cancelliere del Regno di Napoli; i fratelli Angelo (1844-1899) tenente colonnello ed il maggiore generale, deputato al parlamento nazionale Pier Domenico (1824-1904) e decorato dell’Ordine della Croce Mauriziana, furono ferventi garibaldini.

Gli attuali rappresentanti del ramo primogenito sono: Giuseppe (1930), ed i figli del fratello Pier Domenico (1935-2006) e di Matilde Baffa Trasci: Raffaele ( 1972), Giovanni Emanuele (1977).

N.d.A.: Si ringrazia il dottor Demetrio Baffa Trasci per le utilissime notizie relative al casato.

Arma: non disponibile

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||